À l’issue de la défaite de 1871, la France connut un impressionnant effondrement de sa puissance, une cruelle crise morale et un isolement diplomatique quasi complet. La IIIe République mit près de vingt ans à sortir de l’étau dans lequel Bismarck avait enfermé le pays et à lui rendre un certain poids dans le concert européen.

Un article à retrouver dans le N61. Outre-mer : La France des 13 fuseaux horaires.

Le 18 mai 1871, la majorité royaliste de l’Assemblée nationale, élue le 8 février précédent, ratifia le traité de Francfort qu’Adolphe Thiers avait signé huit jours auparavant. Ce texte sanctionnait la terrible défaite subie par les armées françaises : occupation de 14 départements contre paiement d’une indemnité de guerre de 5 milliards de francs-or (terme échu au 2 mars 1874) et annexion des deux départements d’Alsace et de la Lorraine. Rien ne semblait être épargné à la France : régime républicain plus que précaire, guerre civile, anéantissement de son armée, perte de prestige et surtout isolement sur la scène internationale. Ce dernier était dû à plusieurs facteurs : tout d’abord, la méfiance suscitée par la nature jugée incorrigible des Français, toujours prêts à céder à la tentation de l’expansionnisme et de la remise en cause de l’ordre européen, voire de la révolution ; ensuite, la nature républicaine du régime dans une Europe monarchique et conservatrice ; et enfin, la puissance désormais établie de l’Allemagne unifiée, devenue le « centre diplomatique du nouvel équilibre1 ». L’objectif prioritaire du chancelier Otto von Bismarck, pour ne pas dire son obsession, était d’étouffer les sentiments de revanche de la France et de la maintenir dans l’étau des alliances nouées autour de Berlin.

La quadrature du cercle

La situation s’avérait d’autant plus problématique pour les dirigeants français, toutes tendances idéologiques confondues, que l’opinion publique, même travaillée par une germanophobie enracinée et indépassable, refusait toute remise en cause de la paix. Pas de réconciliation avec l’ennemi d’outre-Rhin certes, mais pas de guerre non plus, et en plus pas d’alliés dans une Europe globalement hostile : la voie était très étroite. Thiers le savait et agit en conséquence. Il fallait avant tout se libérer des contraintes immédiates du traité de Francfort, à savoir le paiement de l’indemnité dont la non-exécution prolongeait l’occupation du pays. Le versement en septembre 1873 de la somme due, grâce à un effort financier des Français, et l’évacuation qui s’ensuivit, constitua le premier succès de la diplomatie française dirigée par l’efficace et habile Charles de Rémusat de 1871 à 18732.

Il était impossible pour le moment d’aller au-delà de la politique dite du « recueillement » qui voyait la France faire le dos rond en attendant des jours meilleurs. Pour autant, la méfiance du chancelier de fer ne désarmait pas, d’autant plus que l’éventuelle restauration de la monarchie des Bourbons aurait réintégré le pays dans l’Europe des trônes. Face à un tel risque, Bismarck réussit, en 1873, à rassembler l’Allemagne des Hohenzollern, la Russie des Romanov et l’Autriche-Hongrie des Habsbourg dans une Entente des trois empereurs, garante de la stabilité du continent contre la turbulente France. Or, une éclaircie apparut très vite à l’occasion de la crise d’avril 1875, provoquée par Berlin afin d’intimider les Français et de rassembler contre eux les puissances européennes. Ni Londres ni la Russie ne suivirent Bismarck sur cette pente dangereuse d’une guerre préventive. Ce succès, porté au crédit du ministre Louis Decazes (1873-1877), exprimait le refus d’un nouvel affaiblissement de la France qui aurait compromis en profondeur l’équilibre continental. Il devenait possible de jouer sur cette corde sensible, à condition de ne pas effrayer ses voisins3.

Les Français annoncent le nouveau roi du Dahomey (actuel Bénin). Date : 1894 © SIPA

La victoire des républicains, désormais aux commandes de tous les centres de pouvoirs, rassura Bismarck. Les nouveaux dirigeants français, dits Opportunistes, suivaient la ligne de Léon Gambetta, grand inspirateur de la diplomatie malgré son très rapide passage aux affaires (1881-1882). Pas question pour lui d’alimenter les tensions avec l’inquiétant voisin en lui donnant l’impression de vouloir récupérer les provinces perdues. Une détente franco-allemande s’ébaucha, laquelle aboutit à l’invitation donnée à la France de participer au congrès de Berlin, réuni entre le 13 juin et le 13 juillet 1878 pour arbitrer la sortie de guerre entre la Russie et l’Empire ottoman. La délégation française s’y maintint certes dans une position de neutralité, sans peser véritablement sur les discussions, mais elle était ainsi réintroduite dans le concert européen. Et surtout, elle obtint les mains libres pour une colonisation de la Tunisie que lui laissaient l’Angleterre et l’Allemagne.

La colonisation accentua l’isolement

On entre ici dans un domaine capital de cette histoire : la politique coloniale de la IIIe République, incarnée par Jules Ferry. Le Vosgien, républicain, tout aussi patriote que modéré, voyait dans la politique de grandeur – à laquelle les Français ne renoncent en fait jamais – un des moyens de favoriser l’enracinement de la République. Une France grande pour une République grande en quelque sorte. La conquête de colonies, poussée par un actif lobby colonial, offrait ainsi l’occasion de renouer avec l’influence mondiale, de renforcer l’armée et d’offrir un dérivatif au thème de la revanche. Bismarck comptait aussi beaucoup sur ce dernier point, mais avec l’arrière-pensée de brouiller la France avec les autres puissances coloniales. Ce qui ne manqua d’arriver.

Avec l’Italie, le divorce fut aussi rapide que violent. Sitôt la Tunisie tombée dans l’escarcelle de la France (traité du Bardo, 12 mai 1881), les Italiens coururent vers l’alliance de la Duplice, créée entre l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie en 1879. La nouvelle Triplice naquit ainsi le 20 mai 1882 et envisageait plusieurs cas de figure d’intervention armée, toutes tournées contre la France. Puis ce fut au tour du Royaume-Uni d’entrer dans la danse antifrançaise. En juillet 1882, Paris laissa passer l’occasion d’une intervention militaire commune avec la Royal Navy en Égypte afin d’y mater une révolte nationaliste. Erreur terrible qui laissa les Anglais seuls maîtres du pays des pyramides que traversait le très stratégique canal de Suez, et que les Français cherchèrent à rattraper en contrecarrant la mainmise britannique. Le plan bismarckien fonctionnait à merveille, ce qui alimentait la vigueur des opposants à la politique coloniale des Opportunistes que l’on trouvait aussi bien dans la droite nationaliste, les yeux tournés vers la ligne bleue des Vosges, que dans la gauche radicale sur laquelle dominait la voix rugissante de Clemenceau. Leur point commun ? Une identique hostilité à une conciliation avec l’Allemagne, corollaire de la politique coloniale, mais vers laquelle ni Ferry ni ses successeurs ne pouvaient aller. La montée des sentiments revanchards s’exprima, au milieu des années 1880, par le mouvement boulangiste, du nom du général Boulanger, ministre de la Guerre de janvier 1886 à mai 1887. Le paroxysme de tensions fut atteint avec l’affaire Schnæbelé (avril 1887), du nom de ce policier accusé d’avoir violé la frontière allemande à des fins d’espionnage. On parla de nouveau de guerre. Or, le contexte diplomatique ne tournait pas en faveur de la France, loin de là.

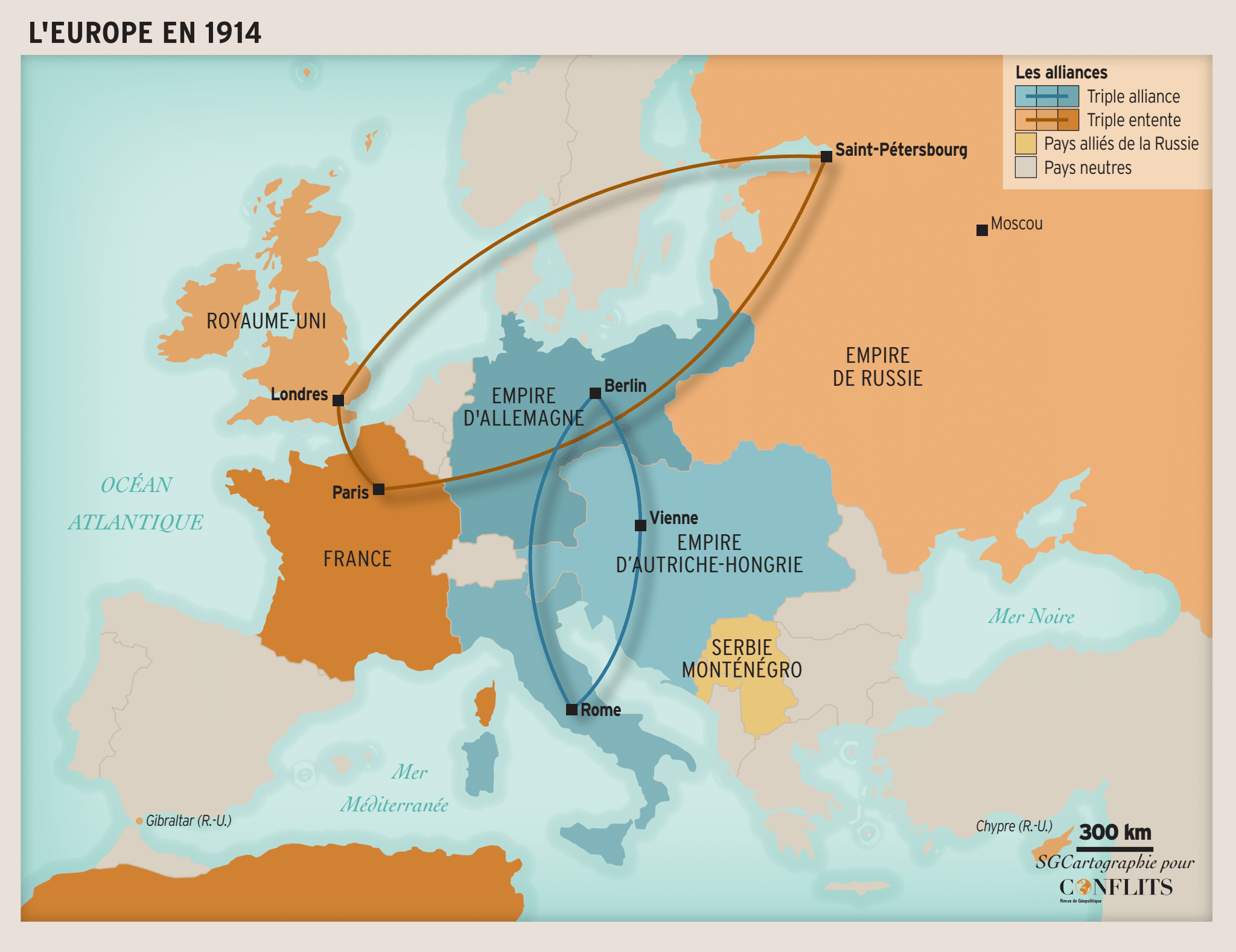

L’année 1887 marqua l’apogée du système bismarckien. Le 20 février 1887, l’Italie dirigée par le très gallophobe Francesco Crispi renouvelait son adhésion à la Triplice sur fond de compétitions coloniales, méditerranéennes et commerciales. Une coopération militaire en cas de guerre sur le Rhin y était clairement exprimée. Une entente méditerranéenne vit par ailleurs le jour avec une série d’accords dont le premier fut signé entre l’Italie et le Royaume-Uni, le 12 février 1887. S’y adjoignirent l’Autriche-Hongrie le 24 mars, puis l’Espagne le 4 mai. L’objectif de défense du statu quo en Méditerranée visait certes la Russie, mais aussi la France. Enfin, le 18 juin de la même année, Bismarck, plus équilibriste que jamais, réussit à obtenir la signature de la Russie au bas du traité de Réassurance qui assurait la neutralité de Saint-Pétersbourg en cas de guerre contre la France. En 1888, la dégradation des relations italo-françaises atteint une telle intensité qu’on réfléchissait avec sérieux, de part et d’autre des Alpes, sur l’hypothèse d’une guerre. La menace sur les Alpes devint palpable et se rajoutait à celle sur le Rhin4.

© Revue Conflits

Le retournement des années 1890

Jamais la France ne parut plus isolée qu’en cette fin de décennie 1880. Les républicains en étaient réduits à se rapprocher du Vatican et à faire au pape Léon XIII des promesses alambiquées de soutien dans son conflit avec l’État italien pour la possession de Rome, perdue en 18705. On notera toutefois que du côté britannique, les responsables ne comptaient pas suivre Crispi sur la pente d’une guerre, pas plus d’ailleurs que Bismarck. Il n’empêche que le fossé séparant Londres et Paris paraissait immense, alimenté par le problème égyptien et le colonialisme en Afrique. Et ce, au grand désespoir du courant anglophile. En effet, Gambetta avait en son temps martelé l’exigence de l’alliance anglaise – expression de ce que nous appellerions aujourd’hui l’éternel atlantisme d’une partie de la gauche française – et cette conception bénéficiait de nombreux soutiens au Quai d’Orsay ainsi que dans une partie de la presse6. Mais elle se heurtait à la puissance du parti colonial, beaucoup plus anglophobe. Quant à la Russie, le rejet idéologique du régime républicain français, très puissant à la cour impériale, et relayée par un courant pro-allemand qui ne disparaîtrait jamais vraiment, commençait à être compensé par les emprunts que les autorités russes initiaient sur le riche marché parisien7. Il existait donc de ténus motifs d’espoir.

Ce fut pourtant l’Allemagne qui fit éclater le système dans lequel la France étouffait. En 1890, le jeune Guillaume II, à peine monté sur le trône, congédia Bismarck. Alors que le retors chancelier avait maintenu, dans un même bloc d’alliance, la Russie et l’Autriche-Hongrie – et ce, malgré leurs profondes divergences géopolitiques sur les Balkans –, le fringant Kaiser entendait donner la priorité à l’Autriche et optait pour un resserrement des liens avec l’Angleterre. Ainsi commit-il l’erreur de ne pas donner satisfaction au tsar Alexandre III quand celui-ci demanda, en 1890, le renouvellement du traité de Réassurance. Pour Paris, la route vers Saint-Pétersbourg soudain se dégagea, en grande partie sous la pression des militaires de deux pays, conscients des avantages qu’une coopération apporterait dans une guerre contre l’Allemagne. Visite de la flotte française à Cronstadt en mai 1891, échanges de lettres entre les deux gouvernements en août de la même année, présence de l’escadre russe à Toulon en octobre 1893 et enfin convention militaire en décembre 1893 : autant d’étapes vers la célèbre alliance franco-russe, dont il ne faut pas sous-estimer les limites, mais qui bouleversa la géopolitique de l’Europe.

“Les dirigeants français firent preuve d’un courageux réalisme politique”

Dans toute cette affaire, les dirigeants français comme Alexandre Ribot ou Charles Freycinet firent preuve d’un courageux réalisme politique, lequel les conduisit à taire leurs préventions contre le tsarisme ainsi que l’hostilité bruyante de la gauche la plus radicale, vent debout contre cette honteuse compromission avec l’autocratie. La République unie avec le tsarisme au nom de la sécurité du pays : les républicains mettaient leurs pas dans ceux de François Ier et de Richelieu. L’un des grands ministres des Affaires étrangères de cette période, Gabriel Hanotaux, était d’ailleurs un éminent historien du cardinal ! Restaient l’Italie et surtout le Royaume-Uni, toujours hostiles. La mise en morceaux du système bismarckien fut la grande œuvre de Théophile Delcassé, en charge du Quai d’Orsay de 1898 à 1905. Réaliste et déterminé, il œuvra à briser l’isolement en exploitant au mieux la conjoncture du début du xxe siècle8. Sur le dossier italien, le ministre sut profiter de l’arrivée au pouvoir à Rome d’une nouvelle génération, de l’humiliant échec colonial italien en Éthiopie et des effets très dommageables sur l’économie transalpine de leur guerre commerciale. La désescalade, à laquelle œuvrait l’ambassadeur à Rome Camille Barrère, se réalisa à petits pas à partir d’une entente sur les tarifs en 1898 jusqu’à l’accord secret de neutralité de 1902 : l’Italie restait dans la Triplice, mais s’engageait à demeurer neutre en cas d’agression allemande.

Le revirement britannique constituait une tâche beaucoup plus difficile. La crise de Fachoda en 1898 avait démontré la profondeur du contentieux colonial entre les deux nations, prêtes à en découdre par les armes. Or, encore une fois, la Weltpolitik de Guillaume II, avec ce qu’elle sous-entendait de colonialisme et d’ambitions navales, arriva à point nommé pour une convergence des intérêts franco-britanniques. L’Entente cordiale, signée le 8 avril 1904, épurait l’ensemble des contentieux commerciaux et coloniaux. Fruit de la volonté d’Édouard VII et négociée par l’habile ambassadeur à Londres Paul Cambon, elle constituait les prolégomènes d’une alliance nouée dans les guerres mondiales et que seul Vichy interrompit.

En fin de compte, ces succès diplomatiques reposèrent d’une part sur les erreurs commises par une Allemagne abusant de sa puissance, et d’autre part sur l’habileté et la patience stratégique de grands ministres des Affaires étrangères qui surent miser sur le temps long. Ils furent secondés par un corps diplomatique remarquable, adhérant au régime républicain malgré ses imperfections et son instabilité ministérielle. Tous surent exploiter les atouts internes et externes de la France, avec un sens profond du réalisme dans l’appréciation des événements, pour briser l’étau bismarckien. La conjugaison d’une patience stratégique, d’une détermination politique et d’une cohérence diplomatique s’avéra très efficace. En 1914, la France ne fut pas seule.

1 Georges-Henri Soutou, L‘Europe de 1815 à nos jours, PUF, 2007, p. 116.

2 Julien Winock, « Charles Rémusat », in Dictionnaire des Ministres des Affaires étrangères, Fayard, 2005, p. 367-368.

3 Histoire de la diplomatie française, ouvrage collectif, Perrin, 2005, p. 631-632.

4 Frédéric Le Moal, « France et Italie au bord de la guerre ? (1887-1888). Analyse d’une menace » in Stratégique, 2019/121-122, p. 361-379.

5 Frédéric Le Moal, « Paris et les deux Rome : la France et l’Italie et la question romaine, lors du renouvellement de la Triplice (1886-1888), in Revue d’histoire diplomatique, 2007/2, p. 121-133.

6 Pierre Fournié, « Léon Gambetta », in Dictionnaire des ministres des Affaires étrangères, op. cit., p. 393.

7 Histoire de la diplomatie française, op. cit., p. 652-653.

8 Pour plus de détails, voir mon article « Théophile Delcassé, le réalisme à la française », Conflits, septembre-octobre 2024, p. 34.