Si l’on recherche un ouvrage exhaustif sur l’histoire de l’Afghanistan, comme pays en état de guerre quasi permanent depuis le début du XIXe siècle, la parution conjointe des éditions Perrin et du ministère des armées devrait répondre largement à ce besoin.

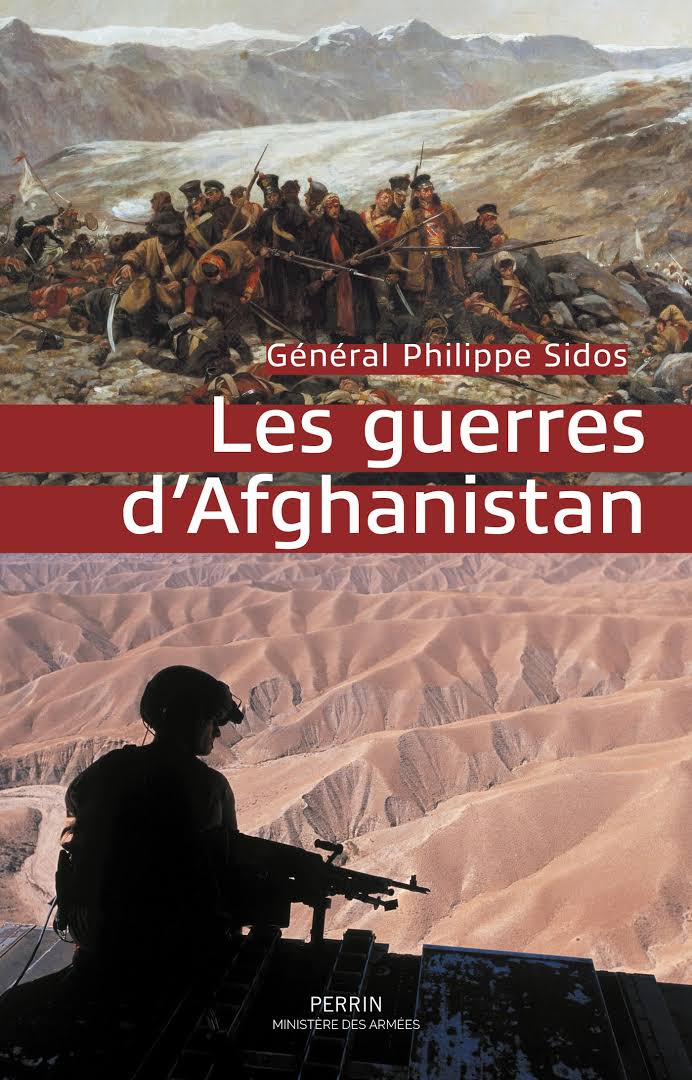

Les guerres d’Afghanistan – Général Philippe Sidos – éditions Perrin /ministère des armées /2025.

La première ligne du premier chapitre de cet ouvrage résume en effet l’ensemble du propos organisé de façon chronologique sur près de 500 pages : « l’histoire de l’Afghanistan est une histoire militaire. Celle d’un pays qui fut presque constamment impliqué dans des conflits internes et qui lutta pour son indépendance face à des puissances expansionnistes ».

Tout est dit ou presque, car ce territoire fragmenté, montagneux, divisé sur le plan religieux comme sur le plan tribal, a été très rapidement objet de convoitise dans ce que l’on a pu appeler « le grand jeu ». C’était ainsi que l’on a désigné les actions d’influence de la Russie impériale et de l’empire des Indes britanniques.

Les guerres anglo-afghanes

On apprend ainsi que les tensions qui se déroulent au nord de l’empire des Indes, mais également en Perse, ont des conséquences directes sur l’Afghanistan. Les princes locaux, eux-mêmes divisés, doivent composer avec des représentants de l’Empire britannique qui cherchent à sécuriser le sous-continent indien.

L’Afghanistan a pu être qualifié de cimetière des empires, et, lorsqu’on lit attentivement la première partie de l’ouvrage, force est de constater que le Royaume-Uni, malgré des jeux d’influences contradictoires, n’a jamais pu vraiment exercer de domination sur ce territoire. Plus grave encore, de multiples désastres militaires, lors des différentes guerres anglo-afghane montrent que, malgré les moyens engagés, et même si les forces afghanes peuvent être dispersées, elles ne sont jamais en réalité soumise. Dans l’histoire militaire britannique, il faudra trois guerres successives pour obtenir une forme de stabilisation diplomatique en Afghanistan, un territoire dont les frontières, avec la Perse, entre autres, ne sont pas clairement définies, sans parler de la partie nord de l’empire des Indes où les Pachtouns sont largement implantés.

À lire également : Gandamak, grande bataille. Afghanistan : le « tombeau des empires »

La première guerre anglo-afghane a commencé en 1838, et les Britanniques ont eu énormément de mal à s’imposer sur ce territoire. L’armée britannique, en faisant retraite à partir de Kaboul, le 6 janvier 1842, subit des pertes considérables face à l’insurrection afghane. Cet épisode a durablement marqué les responsables militaires britanniques qui, malgré des opérations de représailles, finissent par se retirer, provisoirement du moins, du pays. Il faudra attendre 40 ans pour qu’une nouvelle armée britannique s’engage en Afghanistan. Les deuxième et troisième guerre d’Afghanistan sont en partie liées à l’action des princes voisins, mais également à l’expansionnisme russe et aux divisions internes du pays. Encore une fois, après la révolte des Cipayes de 1857, c’est l’armée des Indes qui se retrouvent engagées. Encore une fois les Britanniques subissent une nouvelle défaite le 27 juillet 1880 et, encore une fois, l’armée britannique doit faire retraite jusqu’à Kandahar.

Contrairement à ce que l’on peut croire, l’armée afghane peut disposer en partie de l’armement moderne et même de pièces d’artillerie. Au-delà de l’embuscade traditionnelle, le récit de ces affrontements montre que les chefs militaires afghans conçoivent des opérations de manœuvre, en champ ouvert, en jouant évidemment sur leur mobilité. Avant que ne commence la troisième guerre anglo-afghane, Lord Hartington, secrétaire d’État britannique pour l’Inde de 1880 à 1882, explique que tout ce qui a pu être obtenu par les interventions anglaises « n’a été que la désintégration d’un État ».

À ce stade, les Britanniques chercheront avant la troisième guerre anglo-afghane à stabiliser les frontières entre l’empire des Indes et l’Afghanistan, ce qui sera finalement accepté en novembre 1893 avec la ligne Durand. Les relations avec la Russie, qui ont pu jouer un jeu indirect avec les princes du nord du pays et ont pu aboutir à la convention de Saint-Pétersbourg qui a été signée en 1907. La ligne Durand, dont la limite avait été fixée pour une centaine d’années, qui s’étire sur plus de 2400 km, traverse les zones d’implantation des tribus pachtounes entre le Penjab et l’Afghanistan. Cette délimitation de d’ailleurs jamais été reconnue officiellement par les gouvernements afghans successifs et en 1897, dans cette zone du Waziristan, de multiples affrontements qui engagent près de 35 000 hommes de l’armée des Indes ont lieu. L’émir Abdur Rahman entretient d’ailleurs un jeu ambigu, favorisant probablement les insurrections anti britanniques au nord-ouest du territoire. Il règne pendant 21 années, de 1880 à 1901, en conduisant d’ailleurs de nombreuses opérations contre les Tadjiks et les Ouzbeks.

Après la Première Guerre mondiale, et l’assassinat du premier fils de l’émir Abdur Rahman, c’est le troisième fils Amanullah, qui manifeste auprès des Britanniques la volonté d’acquérir une indépendance pleine et entière. Le très grave incident d’Amritsar le 13 avril 1919 met les forces britanniques en difficulté au Penjab, ce qui conduit l’émir à mener des opérations sur la ligne Durand. Cela marque le début, en mai 1919, de la troisième guerre anglo-afghane. Malgré différents succès initiaux, les troupes britanniques, composées de cipayes, connaissent également des mutineries. Les Britanniques utilisent un bombardier sur Kaboul et finalement l’émir Habibullah demande de la paix obtenue à la suite du traité de Rawalpindi le 8 août 1919.

Cette première période montre, après ces guerres contre la Grande-Bretagne et malgré la victoire anglaise de mai 1919, que les Afghans peuvent être vaincus, mais jamais véritablement dominés. Les Britanniques renoncent même à occuper Kaboul et en fin de compte accepter une forme de distanciation à l’égard de l’empire.

Deuxième partie : l’URSS s’impose et perd.

Dès 1919, la Russie soviétique, qui poursuit dans ce domaine la tactique de l’empire des tsars, apporte son soutien au régime afghan. Les Soviétiques soutiennent l’émir à Amanullah, contre celui qui est accusé d’être l’agent des Britanniques, Habibullah, lui-même proclamé émir et qui a la particularité d’être Tadjik, contrairement à tous les émirs qui ont gouverné l’Afghanistan pendant toute son histoire. Ce dernier finit par s’imposer, ce qui conduit Staline à retirer les conseillers de l’armée rouge début 1930.

Le nouveau Roi d’Afghanistan, Nadir Shah parvient à maintenir un équilibre avec les Britanniques, à garder des distances avec les Soviétiques, tout en tissant des relations avec l’Allemagne, l’Italie et le Japon. Pour autant, pendant la Seconde Guerre mondiale, l’Afghanistan demeure neutre.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et surtout à partir de 1953, l’Union soviétique parvient à se rapprocher du gouvernement de Kaboul, en jouant d’ailleurs sur le refus des États-Unis d’apporter une assistance au pays. Une entente militaire soviéto-afghane est d’ailleurs signée en 1956 et une grande partie des officiers de l’armée afghane suit des cours de formation à Moscou. Le parti démocratique du peuple afghan, le parti communiste, apparaît comme très influent, notamment de l’entourage du Premier ministre, jusqu’en 1963, Mohamed Daoud. Le roi Zaher Shah, entre 1963 et 1973, conduit une politique d’équilibre, avant que le coup d’État conduit par Mohamed Daoud ne le conduise à abdiquer. Cela ne signifie pas pour autant un alignement sur l’URSS et même le parti communiste afghan est divisé entre deux factions rivales sur des critères assez obscurs. Un nouveau coup d’État le 27 avril 1978, préparé par Afizullah Amin, semble faire basculer le pays dans le camp socialiste. Le conseil révolutionnaire de la République démocratique d’Afghanistan, dirigé par Nour Mohamed Taraki, déclare que le pays suivra les principes du marxisme-léninisme. La répression brutale contre les membres du clergé, inspiré par les Frères musulmans et l’ayatollah Khomeiny, que les Soviétiques paradoxalement, essaient de limiter, conduit à un soulèvement, y compris au sein de l’armée. Les Soviétiques se retrouvent, malgré de fortes réticences, contraints à préparer une intervention directe.

Au passage, l’auteur évoque les mémoires de Robert Gates, ancien directeur de la CIA, qui précise que le soutien aux moudjahidines afghans, de la part des États-Unis, a en réalité commencé six mois avant l’intervention soviétique. La première directive du président Carter, soutenant les opposants au régime pro soviétique de Kaboul, date du 3 juillet 1979, alors que l’armée rouge pénètre en Afghanistan à la fin décembre. Très clairement les services américains considèrent que leur soutien à la rébellion afghane conduira les Soviétiques à s’engager dans le pays, et au final à s’y enliser.

Les chefs de l’armée rouge ne sont pas forcément enthousiastes devant cette intervention militaire qui, en réalité, a été clairement décidée dans le cercle restreint du Politburo, avec Brejnev, Oustinov, Andropov et Gromikho.

Le général Sidos analyse avec beaucoup de soin les quatre phases de la guerre soviétique en Afghanistan. Si l’occupation peut s’installer entre décembre 1979 et février 1980, les conséquences internationales sont particulièrement nombreuses, avec la riposte américaine dans le domaine céréalier et olympique, la mobilisation des pays arabes contre cette attaque envers les musulmans, les réactions de la Chine, qui tous rejettent l’argumentation soviétique à propos de la sécurité de sa frontière sud.

Très rapidement, après les premiers succès initiaux contre les regroupements de troupes rebelles, la guerre de partisans conduite par les moudjahidines oblige les forces de l’armée rouge à la dispersion.

Au sein de la direction soviétique, des interrogations apparaissent à propos de l’engagement dans ce conflit. À partir du milieu de l’année 1980, l’armée rouge doit renforcer ses effectifs, en les portant à plus de 80 000 hommes. Pour autant 80 % du territoire et 85 % de la population seront, pendant toute la durée de la guerre, et jusqu’en 1989, hors de contrôle du gouvernement de Kaboul et des forces soviétiques.

L’usure rapide des forces de l’armée rouge se traduit par un différentiel important entre les effectifs affichés et le nombre de personnels effectivement engagés. En 1985, il y aura théoriquement 130 000 hommes présents, faisant face à 45 000 moudjahidines. Mais dans la pratique, en tenant compte de l’immersion au sein des populations, ce qui caractérise un mouvement de guérilla, l’hostilité de la population aux forces d’occupation dépasse très largement les effectifs théoriques de combattants. Malgré de multiples réticences internes, le successeur de Brejnev, Youri Andropov, poursuit le soutien au gouvernement de Babrak Karmal, qui dénonce régulièrement les ingérences étrangères, pakistanaises et américaines qui soutiennent les moudjahidines.

À partir de 1982, l’administration Reagan renforce son soutien aux insurgés afghans qui peuvent désormais, grâce aux dispositifs antiaériens de type Stinger, priver en partie les Soviétiques de leur supériorité aérienne. Il faut attendre l’arrivée au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev le 11 mars 1985 pour que la politique soviétique connaisse un premier infléchissement. Dès 1986, Gorbatchev fait pression sur les communistes afghans pour qu’ils participent davantage aux opérations militaires, tout en favorisant une politique d’ouverture envers les opposants.

Les forces soviétiques se retirent progressivement des activités de combat, mais les revers continuent, notamment dans le Panshir, avec l’action du commandant Massoud. Il faut attendre 1987 pour que le gouvernement afghan annonce officiellement le cessez-le-feu et invite l’opposition à négocier. L’appellation officielle du pays devient république d’Afghanistan, et supprimant les additifs communistes « démocratique et populaire », ce qui traduit une très nette inflexion. Très rapidement les dirigeants soviétiques envisagent un retrait unilatéral, tandis que les résistances accentuent la pression contre les forces soviétiques, y compris en menant des actions aux frontières du Tadjikistan soviétique.

Le retrait des forces soviétiques est effectué officiellement le 15 février 1989, à 9h15.

Après avoir abordé les différentes phases de l’action soviétique pendant près de neuf ans, l’auteur revient sur l’analyse de l’insurrection conduite par les moudjahidines. Cette insurrection est pour le moins disparate avec sept partis, islamistes et/ou royalistes, recevant des soutiens assez divers. Cela dépend de l’origine ethnique des combattants, de leur autonomie à l’égard du Pakistan, de leur appartenance à la confrérie soufie, pour les musulmans modérés. Les loyautés dans ce domaine sont assez incertaines et, bien entendu, la question du financement et de l’approvisionnement en armements restent déterminants.

Le Pakistan est évidemment un acteur essentiel du conflit, qui contribue d’ailleurs à sa radicalisation, surtout lorsque l’Union soviétique porte son soutien au projet irrédentiste du Pachtounistan, à cheval sur la frontière entre l’Afghanistan et le Pakistan. C’est la période où le régime pakistanais ressemble davantage à une armée ayant un état, qu’à un État ayant une armée. L’Inter Services Intelligence, plus connue sous l’acronyme ISI, joue évidemment un rôle essentiel comme service de renseignements apportant un soutien militaire direct aux insurgés formés au Pakistan. Le parti islamique d’Hekmatyar est d’ailleurs très largement soutenu par le gouvernement du général Zia.

L’armée soviétique a été contrainte de s’adapter à la nature de cette insurrection très largement immergée au sein de la population. Les opérations mécanisées se révèlent peu efficaces et il faut attendre 1985 pour assister à un véritable changement doctrinal, utilisant davantage l’infanterie légère, les unités d’élite, les différentes forces spéciales, pour porter des coups à la rébellion. L’objectif est également, de part et d’autre, de briser les lignes de communication et d’approvisionnement de l’adversaire, ce qui constituera l’essentiel des opérations militaires.

Le départ des Soviétiques, même si des mesures de stabilisation avaient été envisagées, ne règle pas grand-chose. Le gouvernement de Kaboul se retrouve rapidement isolé face à la rébellion qui entend bien se débarrasser du régime de Najibullah. L’Afghanistan connaît une période de trois années de guerre civile, entre le départ de la 40e armée rouge de 1989 et la chute de Kaboul en 1992. Les forces en présence sont une partie de l’armée régulière afghane, disposant d’équipements importants maintenus par les Soviétiques, les forces rebelles.

Dans la pratique, la tentative de coup d’État contre Gorbatchev en août 1991 contribue à la chute du régime, qui se voit privé de son principal soutien. Cela ne termine pas pour autant la guerre civile, puisque les différentes factions, et notamment les islamistes de Gulbuddin Hekmatyar, cherchent à s’emparer de Kaboul, en concurrence avec les factions du commandant Massoud et de Dostom. C’est pourtant Rabbani, le leader du plus ancien parti islamiste d’Afghanistan, qui sera désigné comme président, même si son pouvoir demeure fragile jusqu’à ce qu’il soit chassé par les talibans en 1996.

La conquête de Kaboul représente un enjeu majeur pour les différentes factions qui s’affrontent dans la ville au début de l’année 1993.

Les renversements d’alliances sont nombreux pendant toute la période, notamment jusqu’à l’apparition des talibans en 1994. D’après l’auteur, cette milice sunnite puritaine serait née d’une réaction locale facile criminalité débridée et à une corruption institutionnelle à Kandahar. Très rapidement, ils reçoivent le soutien des services pakistanais, plutôt déçus par les errements de Gulbuddin Hekmatyar. Très rapidement les talibans parviennent à regrouper les partisans d’un retour à l’ordre, d’anciens officiers de l’armée afghane, et progressivement, ils parviennent à s’emparer de Kaboul le 27 septembre 1996. Le commandant Massoud doit se replier vers le nord, tandis que le régime islamiste radical se met en place. C’est à cette époque qu’Oussama Ben Laden installe son groupe à Jalalabad. En moins de quatre ans, les talibans parviennent à s’imposer sur 90 % du territoire afghan en soumettant directement ses principaux adversaires, comme le groupe de Gulbuddin Hekmatyar, la milice chiite des Hazaras et le mouvement ouzbek de Dostom. L’alliance du Nord constituée de différentes factions apparaît aux yeux des Occidentaux comme une solution plutôt positive face à la radicalité du gouvernement taliban. La guerre du commandant Massoud contre les talibans dure de 1996 à 2001, mais ces derniers, malgré leur extrémisme sous la conduite du mollah Omar, bénéficient de la reconnaissance internationale de l’Arabie Saoudite, du Pakistan et des Émirats arabes unis. Le front uni, l’autre nom de l’alliance du Nord, parvient à partir de 1998 à mener des offensives contre le régime taliban, qui devient assez rapidement impopulaire. En mars 2001, la destruction des statues de bouddha à Banian isole encore davantage le régime taliban. Pourtant, le 9 septembre 2001, Massoud est assassiné, ce qui marque, deux jours avant le 11 septembre, le début de la guerre globale contre le terrorisme.

Cette guerre civile qui s’est déroulée entre 1989 et 2001 a pu constituer une démonstration, a contrario, de l’impossibilité de concevoir un avenir harmonieux pour ce pays. Relativement unies pour combattre l’occupation soviétique, les différentes factions afghanes, les mouvements islamistes, comme les partisans de l’ancien royaume, se sont très rapidement divisées avec comme enjeu la conquête du pouvoir. Le rôle du djihad global qui a voulu installer sa base arrière dans le pays a contribué à aggraver la situation, ce qui a au final conduit, après les attentats du 11 septembre, à l’intervention américaine. Les puissances étrangères régionales, et notamment le Pakistan, et dans une moindre mesure, l’Iran et l’Inde ont également voulu instrumentaliser différentes factions, en profitant du départ des troupes soviétiques.

À lire également : La campagne américaine en Afghanistan ou le traumatisme de la guerre la plus longue

Troisième partie : 20 ans de guerre américaine en Afghanistan.

Les épisodes de cette troisième partie de l’ouvrage sont évidemment plus proches de nous, mais il convient de rappeler les principales étapes.

Le point de départ de l’intervention américaine est évidemment constitué par l’attaque terroriste du 11 septembre 2001. Le 31 août 2021, sur un double constat, celui de l’échec du projet de construction d’une nation, et celui de l’impasse militaire, malgré l’importance des moyens déployés.

Avec du recul, l’auteur s’interroge sur la justification de l’intervention américaine, en représailles des attentats du World Trade Center. Aucun des terroristes qui ont commis cette attaque planifiée ne sont de nationalité afghane et a priori cela ne s’inscrivait pas dans le projet politique des talibans. Les États-Unis avaient pourtant imaginé une forme de normalisation du régime taliban 1996 et 2001. En 1998 une attaque avec des missiles de croisière est conduite en riposte à l’attentat de Nairobi et Dar es-Salaam, ce qui pourra sans doute contribuer à susciter des vocations de djihadistes dans tout le Moyen-Orient.

L’objectif initial est bien de détruire le mouvement de Ben Laden et ses soutiens. L’ultimatum du président Bush se heurte à une fin de non-recevoir des talibans, qui annoncent très clairement leur volonté de mener le djihad jusqu’au départ des Américains en cas d’intervention en Afghanistan. Leur promesse a été effectivement tenue d’ailleurs.

Parmi les éléments qui doivent être pris en compte pour expliquer l’entrée en guerre des États-Unis en Afghanistan, il faut noter l’absence d’anticipation face aux attentats du 11 septembre. Comme l’explique le général Sidos, les avertissements des services de renseignements avaient pourtant été clairs, mais ne semblent pas avoir suscité des mesures de protection particulière. Pourtant, les informations du FBI mentionnaient explicitement la possibilité de détournement d’avions.

Les États-Unis avaient également envisagé, juste avant les attentats de septembre, de renforcer leur soutien à l’alliance du Nord, y compris avec des actions directes, secrètes ou non, contre al-Qaïda.

Entre le 12 septembre 2001, qui qualifie de guerre les attentats terroristes contre les États-Unis, et l’intervention militaire effective à la fin de l’année, différents scénarios sont envisagés. Le souvenir de la guerre du Vietnam et de l’enlisement marque encore les esprits, l’hypothèse d’une offensive terrestre globale n’est pas forcément envisagée au départ. Les premières hypothèses d’action reposent essentiellement sur des opérations de forces spéciales associées à un soutien plus important à l’alliance du Nord engagée dans la lutte contre les talibans. Prévue au départ comme une action de la CIA, l’intervention américaine, sans doute pour des raisons de rapports de force internes, engage plus directement les armées. La volonté d’associer à une action en Afghanistan une intervention directe contre les armées irakiennes n’est évidemment pas étrangère à cette évolution.

Plus concrètement, le commandement américain au Moyen-Orient, en charge d’une opération dans cette région, ne dispose pas véritablement des moyens conventionnels classiques pour un engagement terrestre dans la durée. Le scénario proposé associe l’action des bérets verts, des forces spéciales, à des frappes de précision sur l’ensemble du dispositif militaire des talibans, avec comme objectif la chute du régime. Mais encore une fois, la volonté de Dirk Chesney et Donald Rumsfeld d’ouvrir un nouveau front en Irak modifie le plan initial. Il semblerait que le général Franks, en charge du CENTCOM, ait manifesté de fortes réserves à ce propos.

L’opération militaire américaine en Afghanistan s’est déroulée en différentes phases. Il peut sembler facile a posteriori d’émettre des critiques à son propos, mais la complexité du théâtre afghan doit inciter les commentateurs à la modestie.

L’opération a commencé avec comme objectif l’éradication de la base terroriste d’Al-Qaïda dans le pays, mais l’élargissement du conflit à l’Irak a très rapidement changé la donne. L’objectif de l’administration Bush a été de faire la démonstration qu’il était possible de faire évoluer cette partie de l’Asie centrale, et au-delà le Moyen-Orient, de façon positive. L’expression de Wilsonisme botté n’est d’ailleurs pas inappropriée pour caractériser cette politique. De la même façon, imposer au Pakistan une participation à la lutte contre le terrorisme, y compris en utilisant la menace, n’est pas forcément négatif. Pour autant, les États-Unis ont très rapidement renoué avec des méthodes qui ont pu les conduire à l’échec en Asie du Sud-Est, c’est-à-dire le déploiement de forces sans véritables objectifs politiques à moyens et longs termes. Les sommes gigantesques utilisées pour contribuer au développement économique d’un des pays les plus pauvres du monde n’ont été véritablement utilisées que pour 15 % de leur montant total. De ce fait, les talibans, dont le départ à la fin de l’année 2001 n’a pas suscité de grands regrets dans la population, ont pu assez rapidement, dans le sanctuaire pakistanais se reconstituer. L’insaisissable mollah Omar apparaît comme un héros religieux traditionnel afghan qui parvient à regrouper autour de lui les différentes factions qui avaient pu s’imposer pendant la guerre civile. Cela leur permet de mener en 2006 une offensive, préparée depuis 2003, qui se traduit par un harcèlement systématique des forces nationales afghanes, les polices locales, tout ce qui contribue à l’affaiblissement politique du président Karzaï.

La présence étrangère apparaît rapidement comme une occupation, ce qui se traduit assez rapidement et paradoxalement par la nécessité de renforcer les effectifs pour atteindre cet objectif de reconstruction d’une nation. Les groupes talibans parviennent à faire régner l’insécurité dans les différentes zones où ils sont implantés, ce qui contribue à détacher les populations d’un quelconque soutien aux forces occidentales. Les tentatives américaines de s’implanter durablement, notamment dans ce que l’on a pu appeler la vallée de la mort, dans le secteur de Korengal ont été soldées par un échec.

Les différents chefs militaires qui se succèdent à la tête des forces américaines, mais également de l’OTAN, dont les missions initiales sont différentes, font tout le constat de l’impasse, surtout lorsque l’on constate que l’entourage du président Karzaï à des positions ambiguës à l’égard des talibans, mais également du trafic de drogue. En 2008, l’usure et la lassitude conduisent à une relance de la guerre, sur fond de redécouverte de la doctrine de la contre-insurrection.

Parallèlement à la multiplication des actions militaires, particulièrement dans la région de Kandahar, les États-Unis multiplient les attaques de drones qui portent des coups très sérieux à la chaîne de commandement d’al-Qaïda. Pour autant, malgré une augmentation des effectifs pendant la période du surge, la présence des talibans reste forte, le régime du président Karzaï toujours largement corrompu et, à partir du 23 juin 2011, le président Obama entame le processus de rapatriement d’une partie des troupes. Le surge a pu affaiblir les effectifs des talibans en remportant probablement un succès tactique, mais sans lendemain stratégique. La doctrine de la contre-insurrection préconisée par le général Petraeus est progressivement remise en cause. Les tensions avec le Pakistan se multiplient, et le raid contre Ben Laden, et son élimination, n’arrangent pas véritablement la situation.

Les succès militaires américains ont pu laisser penser que des négociations pouvaient effectivement s’ouvrir, mais cela a pris effectivement du temps, d’autant que les États-Unis exigeaient en préalable le désarmement et la reprise des contacts avec le gouvernement de Hamid Karzaï. Pour les talibans, le retrait des troupes américaines est évidemment un préalable.

La constitution d’une force armée nationale afghane est également un objectif essentiel pour envisager la pacification du pays. Il est facile de constater que les forces morales ne sont pas la caractéristique essentielle de cette force de sécurité nationale afghane. Des incidents, parfois graves, ont lieu, dans la cohabitation entre les troupes étrangères et les forces de sécurité afghane. Certains de leurs membres retournent leurs armes contre les forces de la coalition.

Le début du retrait effectif commence en 2014, avec les forces françaises, ce qui correspond à un engagement du président François Hollande, mais cela touche également les autres forces de la coalition, y compris les Américains. L’élection présidentielle a lieu en 2014 et les résultats sont immédiatement contestés. Le second tour oppose Abdullah à Ashraf Ghani, un tadjik contre Pachtoun. L’élection a lieu le 14 juin 2014, Abdullah Abdullah se déclare vainqueur avec 47 % des suffrages et dénonce la fraude dont son adversaire aurait bénéficié. Un accord est finalement trouvé pour partager le pouvoir entre la présidence et la direction de l’exécutif. Cela se déroule sur fond d’offensive des talibans, qui multiplient les attaques pour constituer de nouvelles zones sanctuaires dans le Helmand et à Kandahar. L’armée nationale afghane ne fait pas preuve d’une grande combativité et il semblerait que ce soient les policiers locaux qui soient les premières victimes de ces combats.

L’apparition en Irak et en Syrie de l’État islamique relativise indirectement la radicalité des talibans, ce qui renforce l’idée qu’une négociation est possible avec eux, d’autant que les forces occidentales sont de moins en moins présentes dans les zones de combat. Les frappes aériennes américaines sont beaucoup moins nombreuses que par le passé et les pertes sont d’ailleurs très lourdes, puisqu’en 2015, plus de 20 000 soldats et policiers afghans ont été tués ou blessés dans tout le pays. Le débat sur le retrait des troupes américaines qui durent depuis trois ans s’enlise et Mansour, le chef taliban, mène des opérations de grande ampleur qui lui permettent d’asseoir encore davantage son autorité dans une partie du pays. L’État islamique du Khorassan est de retour en 2017 et en 2018 et parvient à constituer des cellules à Kandahar, Jalalabad et Kaboul. Les talibans se retrouvent avec un adversaire dans l’escalade de l’extrémisme et de la terreur.

Avec l’administration Trump, pour le premier mandat, les négociations commencent au début de l’année 2018 et les talibans se déclarent prêts à négocier avec les États-Unis aussi longtemps que le gouvernement afghan sera exclu des discussions.

L’ambassadeur américain d’origine afghane, Zalmay Khalilzad, a été le négociateur de l’accord de Bonn en charge des négociations avec les talibans. Très rapidement, Donald Trump exerce sa pression, avec le secrétaire d’État Mike Pompeo, pour envisager un retrait rapide des forces. Les négociations qui ont lieu à Doha mettent un terme aux opérations militaires offensives contre les talibans, ce qui évidemment, ouvre la voie à un effacement rapide de l’armée nationale afghane, et au final au retrait de toutes les forces occidentales.

Le bilan de cette guerre est évidemment très lourd, et après 20 ans d’intervention militaire, de gigantesques moyens déployés, les États-Unis ont été contraints de se retirer. Certes le terrorisme, pour reprendre l’expression de Donald Trump, « n’est plus un problème en Afghanistan ». Mais au bilan, c’est tout un peuple qui se retrouve prisonnier d’un régime obscurantiste qui n’a pas changé d’un iota son idéologie. Pour autant, les talibans, contrairement à al-Qaïda ou à l’État islamique, ne cherchent pas à exporter leur modèle politique. Pour autant, ils ont été en mesure, au prix de 20 ans de guerre, de se maintenir et au final de s’imposer. Ils doivent sans doute faire face à des noyaux de l’État islamique qui s’oppose désormais à eux, mais globalement, ils semblent tenir le pays pour l’instant.

Pour autant, cette guerre d’Afghanistan reste une référence dans l’étude des questions militaires. L’adaptation d’une doctrine occidentale, avec le combat interarmes, ne semble pas avoir donné de bons résultats. Transformer les guerriers afghans en soldats d’une armée régulière, sur le modèle occidental, était sans doute une faute majeure. Les succès militaires nombreux contre les talibans n’ont pas suffi à gagner le cœur des populations locales. Il faut reconnaître aussi que le personnel politique afghan s’est davantage préoccupé de ses intérêts propres que d’une vision globale du développement du pays.

Au bilan, cet ouvrage se révèle très complet sur les opérations militaires, mais il manque probablement une étude ethnologique pour comprendre véritablement ce qui a bien pu se passer dans ces montagnes d’Asie centrale pendant 20 ans. Sans doute que les deux premières parties de l’ouvrage, celle consacrée aux guerres anglaises, ainsi qu’à l’intervention soviétique, auraient dû être écrites avant que le monde occidental, après avoir frappé les noyaux terroristes à l’origine du 11 septembre, ne s’engage dans une intervention qui s’est révélée improductive. Elles auraient peut-être évité certaines désillusions.