« Personne ne devrait être président à vie », déclare le président Barack Obama devant l’Union africaine à Addis-Abeba, le 28 juillet 2015, lors de sa tournée africaine fin juillet au Kenya et en Éthiopie. « Les progrès démocratiques en Afrique sont en danger quand des dirigeants refusent de quitter le pouvoir à l’issue de leur mandat. » La critique de Barack Obama contre les dirigeants éthiopiens et kényans est sévère. La démocratie est-elle possible en Afrique ?

Généralement, les débuts de la décolonisation sont un temps de libéralisation avec l’apparition d’institutions représentatives, d’un pluralisme politique, d’une presse libre, d’organisations syndicales. Le vent de la liberté souffle sur l’Afrique et la démocratisation suscite bien des espoirs.

Espoirs, déceptions, espoirs

Ces espoirs sont rapidement déçus. Au cours des deux décennies suivantes, de nombreux régimes glissent dans l’autoritarisme. Mobutu installe la dictature en République démocratique du Congo. Au Togo, en 1967, Gnassingbé Eyadema prend le pouvoir pour 37 ans. L’heure est au parti unique considéré comme le meilleur moyen de transcender tous les clivages et de favoriser l’intégration politique. Légitimé dans les années 1970 par des constitutions consacrant l’intégration du parti à l’État, il mène au pouvoir personnel. On célèbre Houphouët-Boigny en Côte d’Ivoire, Nyerere en Tanzanie, Nkrumah au Gold Coast, Sedar Senghor au Sénégal comme « pères de la nation ».

La confiscation du pouvoir s’accompagne d’une bureaucratisation du régime et d’une nomenklatura prédatrice. Les coups d’État, souvent des putschs militaires, se généralisent – 79 entre 1960 et 1990 – et les assassinats de chefs d’État aussi. La dictature devient la règle, parfois sanguinaire (Sékou Touré en Guinée de 1958 à 1984, Amin Dada de 1971 à 1979 en Ouganda).

A lire aussi: Le lac Victoria : le poumon économique de l’Afrique de l’Est sous tension

À la fin de la guerre froide, la perte de la rente stratégique affaiblit le soutien des puissances occidentales à des régimes autoritaires. En 1990, le discours de La Baule, prenant acte des mouvements de démocratisation, conditionne les relations de la France avec ses anciennes colonies africaines à la démocratisation de l’Afrique. La libération de Mandela en 1990 et son élection à la présidence de la république symbolisent au mieux les débuts du processus démocratique. Une douzaine de chefs d’État quittent le pouvoir après des défaites électorales dans les années 1990.

La démocratisation se marque par des élections libres et le retour au multipartisme. Les modalités du passage à des régimes plus démocratiques sont variées : aboutissement plus ou moins réussi des revendications (Mali, Angola, Cameroun) vers le multipartisme légalisé par des remaniements constitutionnels, conférence nationale, surtout dans l’Afrique francophone, pour la marche vers une démocratie libérale, assistance de l’ONU (Mozambique en 1994), mais aussi utilisation de la force comme au Zaïre pour renverser Mobutu.

Le bilan est très contrasté. Malgré l’établissement du multipartisme, les États souffrent d’un déficit de culture démocratique car reste en place une oligarchie qui confisque le pouvoir à son bénéfice. Les guerres civiles sévissent en particulier au Congo-Kinshasa. En 1999, en Côte d’Ivoire, les rivalités dans la succession de F. Houphouët-Boigny amènent au coup d’État du général Gueï, début d’une longue période d’instabilité.

Les années 2000 suivent la même évolution. Dans la Corne, la Somalie s’enfonce dans la crise pour devenir l’exemple même de l’« État failli ». Paranoïaque, Issayas Afeworki suspend le projet de constitution adopté en 1997 et met en place une dictature militaro-nationaliste en Érythrée. Meles Zenawi dirige l’Éthiopie d’une main de fer et se comporte en autocrate. Au Kenya, en 2007, la contestation de la victoire de Mwai Kibaki débouche sur des violences ethniques meurtrières. En Mauritanie, en Guinée-Bissau, à Madagascar, la vie politique est ponctuée de révoltes et de coups d’État. D’un autre côté, de nombreux chefs d’État confisquent le pouvoir soit par modification constitutionnelle (Djibouti en 2010) soit par transmission familiale (Togo de Faure Gnassingbé, Gabon d’Ali Bongo).

Une Afrique condamnée ?

Des facteurs spécifiques à l’Afrique expliquent-ils cette apparente incapacité de l’Afrique à la démocratie ? À l’origine, l’Afrique adopte le modèle constitutionnel européen mais dans un contexte différent. L’État-nation, les technologies modernes ont donné aux groupes dominants le moyen de diriger avec plus de force. Après le moment libéral des indépendances, les régimes autoritaires utilisent le suffrage universel comme soupape de décompression sans pour autant être remis en question.

Reste le débat sur le rôle des ethnies. En rendant difficile l’émergence d’un sentiment national, elles nuiraient à l’émergence de la démocratie – on a vu les troubles qui ont suivi les élections au Kenya en 2007. Cependant existent des clivages politiques et sociaux fins : appartenance ethnique et adhésion politique ne sont pas en adéquation et l’ethnie est souvent instrumentalisée par des groupes qui veulent le pouvoir. Les résistances à une Afrique démocratique tiennent à d’autres raisons : reniement de la séparation des pouvoirs, persistance et récurrence des conflits armés, élections imparfaites[simple_tooltip content=’Guèye Babacar, La Démocratie en Afrique : succès et résistances, Pouvoirs n° 129 – avril 2009 – « La démocratie en Afrique » – pp. 5-26′](1)[/simple_tooltip].

A lire aussi: L’Afrique sub-saharienne à l’épreuve de la compétition sino-américaine

Cependant les transitions réussies sont de plus en plus nombreuses. Au Ghana, le vote de 2008 a lieu dans la régularité et consacre l’élection de John Atta Mills. La réussite de l’alternance confirme le caractère démocratique du pays, modèle pour l’Afrique. Le Nigeria connaît enfin une alternance apaisée avec la victoire de Umaru Yar’Adua à l’élection présidentielle en 2007, celle de Jonathan Goodluck en 2011 et de Muhammadu Buhari en 2015. Au Liberia, en 2005, l’élection d’une femme, Ellen Johnson Sirleaf, à la présidence de la République, pour la première fois en Afrique, a valeur de symbole fort. Les communautés africaine et internationale participent aussi à l’essor de la démocratisation : la CEDEAO, dans l’esprit du protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance de 2001, suspend le Niger en 2009.

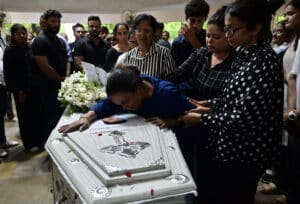

Pas d’alternance en revanche au Togo où Faure Gnassingbé est réélu pour un troisième mandat, et au Burundi, où malgré la contestation populaire, Pierre Nkurunziza obtient un troisième mandat dans un climat de violences. L’Union africaine, en 2015, porte R. Mugabe à sa tête et soutient le président soudanais el-Béchir contre la Cour pénale internationale.

Pour 2016, le tableau est pour le moins contrasté. L’alternance est possible au Niger et au Ghana, certaine au Bénin, peu probable en Gambie, au Tchad, en Guinée, en Ouganda. En RD du Congo, Joseph Kabila, qui ne peut se représenter à l’élection de novembre 2016, manœuvre pour retarder le vote en souhaitant un nouveau recensement qui pourrait prendre plusieurs années. Au Rwanda, P. Kagamé a déjà pris date pour 2017 en préparant un référendum sur la réforme constitutionnelle lui permettant de briguer un troisième mandat.

De vieux chefs d’État ou dictateurs (Dos Santos en Angola, Biya au Cameroun, Mugabe au Zimbabwe) souvent corrompus et soutenus de l’extérieur par des puissances intéressées, s’accrochent depuis longtemps au pouvoir. Aujourd’hui, si l’alternance est possible, elle reste difficile. Toutefois la jeunesse africaine, de plus en plus nombreuse, pourrait bien demander des changements plus rapides. Au risque de quitter l’Afrique en cas de déception. L’Europe devrait y veiller.