On en parle souvent : les Allemands refusent de prendre leurs responsabilités sur le plan militaire. « De l’argent oui, mais pas de troupes. » Pour comprendre cette attitude il est nécessaire de comprendre des fondements de la République fédérale d’Allemagne et de se rappeler sur quoi elle a été construite.

La RFA a été construite en 1949 sur les débris de l’après-guerre, au sortir d’une période dévastatrice et belliqueuse. L’objectif était clair : fonder le nouvel État sur des bases pacifistes. Si on se dote de forces armées, ce n’est que pour l’autodéfense et uniquement en s’engageant sur le sol domestique. Ceci fut la conviction ancrée dans la loi fondamentale (« Grundgesetz »), texte correspondant à ce qu’est la constitution dans d’autres pays. On y parle, entre autres, très explicitement de « l’interdiction de la préparation d’une guerre offensive » [simple_tooltip content=’Article 26 “Verbot der Vorbereitung eines Angriffskrieges; Kriegswaffenkontrolle”’](1)[/simple_tooltip].

A lire aussi: L’Allemagne et le retour de l’Histoire

Géant économique et nain politique

Très vite, après la guerre, l’Allemagne a su devenir une des premières forces économiques à l’échelle mondiale. Cependant, ceci ne fut pas le cas sur le plan politique. D’où l’image d’une Allemagne « géant économique et nain politique ».

Volontairement, et sous l’égide des forces alliées, la RFA se caractérisait par une doctrine qui visait à limiter son poids politique et donc aussi sa force militaire. Du côté de l’Allemagne, l’argument était celui du « plus jamais ». Plus jamais de guerre. C’était la seule conclusion logique après la Seconde Guerre mondiale. Mais elle aurait pu l’être pour le reste du monde aussi…

Cette vision du « tigre dénué de ses dents » n’a pas changé avec la réunification des deux États allemands et la chute du rideau de fer en 1989. François Mitterrand et Margaret Thatcher étaient méfiants envers la réunification de l’Allemagne, toujours par crainte d’un « retour de flamme » de celle-ci ; ils se comportaient encore comme les alliés des deux guerres mondiales plus que comme ceux de la nouvelle Allemagne.

Il faut donc conclure que les deux mouvements, interne ainsi qu’externe, ont formé l’opinion publique en Allemagne : le mouvement externe voulait garder l’Allemagne politiquement faible, pour affaiblir un concurrent potentiel [simple_tooltip content=’Comparé à son poids économique et à sa capacité de se doter de l’arme nucléaire, la RFA est, avec la Japon, le seul État à ne pas être représenté au Conseil de sécurité de l’ONU.’](2)[/simple_tooltip] ; le mouvement interne propageait le devoir particulier de l’Allemagne face à son passé violent et l’obligation morale de prendre sur soi et de renoncer volontairement à une armée à la hauteur de sa force économique.

Du pacifisme aux interventions extérieures

En ce qui concerne le mouvement interne, il est nécessaire de différencier. Oui, il y a une volonté ouverte de l’opinion de renoncer volontairement à un armement au-delà de ce qui est nécessaire pour défendre le sol domestique, voire d’y renoncer complètement. Mais d’un autre côté, il y a des groupes de pression qui, à chaque fois qu’on parle de l’Allemagne et de ses forces armées, rappellent son passé et insistent sur le danger qu’elle représente si on ne la garde pas à longe courte. Il s’agit là d’une sorte de harcèlement moral.

Voilà le fondement de la réaction des Allemands chaque fois qu’ils commencent à réfléchir sur des questions d’engagement en opération extérieure.

Depuis une quinzaine d’années, la classe politique a connu un changement d’attitude en ce qui concerne l’engagement de la Bundeswehr sur des théâtres autres que l’Allemagne. Cependant, ce changement d’attitude des dirigeants ne convainc pas le peuple allemand qui reste beaucoup plus réticent. Ceci est une raison pour laquelle le gouvernement allemand a plus de mal à envoyer ses troupes à l’étranger que la plupart des autres pays [simple_tooltip content=’Un autre facteur est le fait que la Bundeswehr est une armée parlementaire, c’est-à-dire que l’engagement de l’armée allemande doit être précédé par un vote majoritaire au parlement – alors qu’en France le président peut décider tout seul de l’engagement, comme par exemple dans le cas de l’opération en Libye.’](3)[/simple_tooltip].

La quintessence du Grundgesetz en ce qui concerne les forces armées est d’éviter d’envoyer des troupes allemandes en dehors du sol allemand et le choix politique fut toujours le non-engagement. Mais aujourd’hui, les mêmes partis, voire les mêmes individus, qui jadis criaient « Plus jamais ! » optent pour l’engagement à l’extérieur, alors que le Grundgesetz est toujours le même et que le passé violent des Allemands est toujours le même [simple_tooltip content=’L’exemple emblématique de cette attitude est fourni par Joschka Fischer, ministre des Affaires étrangères du gouvernement Schröder de 1998 à 2005. Dans son livre Risiko Deutschland de 1995, il parle de « restreindre » l’Allemagne au niveau international, afin de diminuer le risque que représente ce pays, et de la « diluer » de l’intérieur à l’aide de l’immigration.’](4)[/simple_tooltip]. Telle est la contradiction que constatent les Allemands, alors que la conviction pacifiste ne peut pas dépendre de l’air du temps.

A lire aussi: La réunification a-t-elle changé l’Allemagne ?

Les nouveaux engagements

Ainsi l’Allemagne s’est engagée au Kosovo et en Afghanistan. L’engagement allemand au Kosovo en 1999 allait à l’encontre du droit international public et brisait avec le Grundgesetz. L’engagement en Afghanistan a pu être justifié par l’idée que les événements du 11 septembre 2001 étaient une attaque du « terrorisme » contre les États-Unis ; or le principe de la défense collective (article 5 du traité de Washington) obligeait l’Allemagne à s’engager au côté de leur allié. Mais il s’agissait d’une opération militaire sur une terre étrangère. Ce fut une décision politique, ce qui n’est pas conforme au Grundgesetz ni à la conviction pacifiste de l’Allemagne.

En une époque où « la menace venant de l’Est » était bien plus évidente, des OPEX étaient inimaginables, aujourd’hui elles sont une réalité, même si une mobilisation des troupes en Allemagne reste plus difficile qu’en France. Surtout si l’on ne défend pas ses propres intérêts !

Aujourd’hui, c’est face à la Russie que l’Allemagne développe son effort militaire comme si elle se préparait à un affrontement. Pourtant, elle n’a aucun conflit d’intérêt avec elle, au contraire, les Allemands ont besoin de ce dont disposent les Russes et vice versa. Néanmoins, l’Allemagne participe à des manœuvres dans le cadre de l’OTAN qui simulent des combats à l’est.

Ainsi, le ministère de Défense allemand a commencé à mettre en service un nouveau bataillon de chars à Bergen, au nord du pays. Elle recrute un millier de nouveaux soldats dans la cavalerie. Elle réfléchit au développement d’un nouveau char de combat, le « Leopard 3 ». En outre, le ministère de Défense va commander environ 130 Boxer supplémentaires pour l’infanterie motorisée. Ce véhicule de transport blindé correspond au VBCI (véhicule blindé pour le combat d’infanterie) français. On prévoit d’équiper ce véhicule (actuellement doté d’une mitrailleuse lourde 12,7 mm) d’un canon de bord de calibre 30 mm. Ainsi le Boxer, actuellement classé en véhicule blindé de transport, devient un véhicule blindé de combat. Pour quel théâtre d’opération est prévue cette force blindée supplémentaire, sinon l’Europe centrale et orientale ?

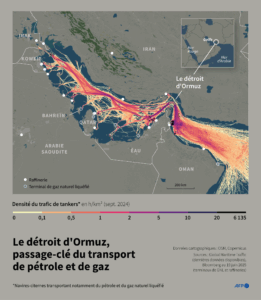

Parallèlement, la Marine allemande a l’intention d’acheter deux BPC (bâtiment de projection et de commandement). Il s’agit de navires de la même classe que le « Mistral » français, capables de déployer une trentaine d’hélicoptères et de transporter dans sa cale un bataillon de chars, ainsi que de servir en tant que centrale d’opération. La liste des programmes d’armement ne s’arrête pas là, mais il est évident que ce développement fait douter la plupart des Allemands.

Ainsi on doit parler d’un renoncement progressif de la classe politique à une conviction défensive et pacifiste, autrefois inébranlable en Allemagne. Alors que les intérêts deviennent suspects (préparer un conflit avec Moscou pour le compte des États-Unis), les arguments moraux s’effacent d’un coup…