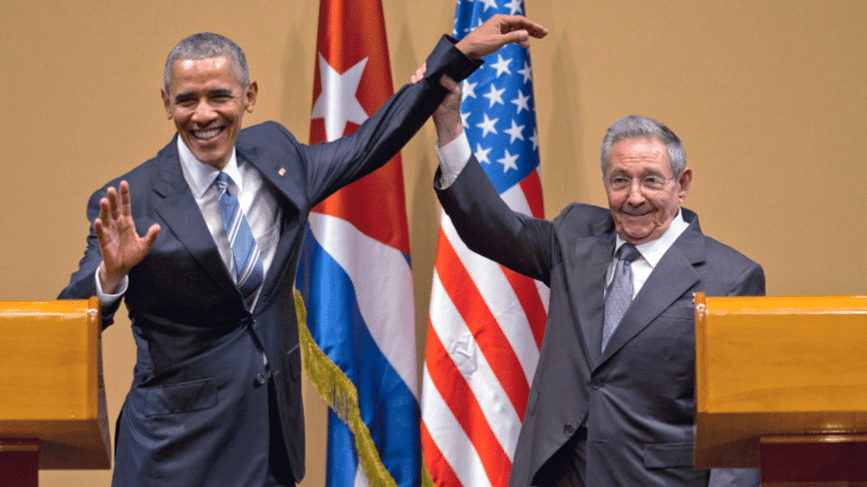

Le 11 avril 2015, les présidents Barack Obama et Raul Castro se serraient la main au Sommet des Amériques à Panama, marquant la première entrevue officielle entre les deux pays depuis plus d’un demi-siècle. Le signe que les États-Unis sont en train d’opérer un autre « pivot», à côté de celui vers le Pacifique, en direction cette fois de l’Amérique latine ?

Quatre mois plus tôt, Castro et Obama annonçaient la reprise des relations diplomatiques, et, le 20 juillet 2015, les ambassades réciproques ont symboliquement repris leurs activités. Point culminant de cette détente, Barack Obama devient, en mars 2016, le premier président américain en fonction à visiter l’île en près d’un siècle.

Un événement inenvisageable il y a encore deux ans. Barack Obama a surpris la communauté internationale avec ses voyages à Cuba et en Argentine en mars. Dans cette région, plus qu’ailleurs, la volonté présidentielle est de neutraliser les sentiments antiaméricains mais aussi de mettre en œuvre une politique extérieure multilatérale s’appuyant sur le dialogue tout en reconnaissant les fautes du passé. Le dégel des relations avec Cuba permet ainsi d’éliminer un obstacle fondamental au rapprochement avec l’Amérique latine.

Par la séduction

La politique américaine s’est donc focalisée sur deux pays stratégiques: Cuba et Argentine. Le choix n’est pas innocent et la situation intérieure des autres partenaires l’explique: les États-Unis s’entendent bien avec la Colombie mais ils souhaitaient ne pas perturber le processus de paix avec les FARC; la crise brésilienne trouble le jeu diplomatique; des raisons idéologiques empêchent pour l’instant la réconciliation avec les pays de l’Axe bolivarien…

L’évolution des relations entre les États-Unis et Cuba possède sa propre dynamique. La situation cubaine est avant tout un reliquat de la guerre froide que les États-Unis souhaitaient modifier. L’intégration cubaine est aussi la conséquence d’un besoin économique prononcé pour Cuba. Enfin, cette mutation croise la présence, à Cuba, d’un pays allié des États-Unis, la Colombie, qui a choisi Cuba comme lieu de négociation pour régler un problème d’ordre intérieur (les négociations avec les FARC pour mettre fin à la guerre civile).

La situation est différente en Argentine, pays qui a connu une alternance électorale à la fin de l’année 2015. La visite d’Obama était axée sur deux points majeurs: la reconstruction de la relation bilatérale (voire du lien régional) et l’autocritique sur le rôle de Washington à l’époque de la dictature militaire (1976-1983). Cependant d’autres intérêts étaient en jeu. Le nouveau président argentin, Mauricio Macri est en mesure de marquer un changement radical en termes de politique dans la région, contrastant notamment avec la rhétorique bolivarienne. Bien au contraire, il est question d’établir un accord de libre-échange avec les pays de l’Alliance du Pacifique (voir carte): le président Macri a fait part à de nombreuses reprises de son intention de relier plus profondément son économie à celles de l’Alliance.

Plus qu’une reconquête, on peut ainsi parler d’une normalisation, car de fait rien n’est joué. Avec Cuba, les contentieux demeurent importants: l’embargo en place depuis 54 ans dont la levée suppose l’accord du Congrès, l’occupation de la base de Guantanamo, les compensations pour les propriétaires cubains expropriés en 1959 et, du côté cubain, les indemnisations réclamées par La Havane pour les pertes provoquées par l’embargo, ou encore la question des droits de l’homme. Mais le geste d’Obama a ouvert une porte vers l’avenir. De même en Argentine, la visite présidentielle a permis d’entamer un nouveau chapitre pour «passer l’éponge» sur l’appui de Washington à la dictature de 1976, exactement 40 ans auparavant. Toutefois, le discours d’Obama n’est pas parvenu à satisfaire les attentes des victimes étant donné qu’il n’a présenté aucune excuse formelle ; le chef d’État s’est limité à admettre une «dette dans le passé».

Par le commerce et par la déstabilisation

Tout est évidemment lié à un changement de paradigme dans la politique sudaméricaine de Washington. Les difficultés des gouvernements de gauche autour de l’axe Buenos-Aires-Brasilia-Caracas ainsi que l’accroissement des inégalités, l’érosion de l’État, les dépendances de pays comme le Mexique, le Pérou, la Colombie, le Chili ou le Paraguay, d’ailleurs regroupés sous l’aile protectrice des États-Unis au sein de l’Alliance du Pacifique, ont permis cette évolution.

Depuis 2010, en lien avec sa politique de containment de la Chine, Washington a relancé les propositions d’adhésion à un schéma élargi de libéralisation commerciale prenant cette fois-ci la forme d’Alliance du Pacifique (2012), d’Association Trans-pacifique (TPP), d’Accord sur le commerce de services (TISA) [simple_tooltip content=’Ces négociations concernent les principaux exportateurs de services mondiaux dont quelques pays d’Amérique latine comme le Mexique, Panama ou la Colombie.’](1)[/simple_tooltip]. Ces accords constituent une première trame de fond de la politique américaine dans la région. Mentionnons d’ailleurs que l’Uruguay vient de mettre à l’agenda du Mercosur une proposition de négociation unilatérale des traités de libre-échange, décision qui dans un autre contexte avait conduit à la liquidation de la Communauté andine des Nations autour de 2006.

La conversion au multilatéralisme s’associe à un triple activisme diplomatique, médiatique et judiciaire des États-Unis dans la zone. Pour contrer l’influence chinoise de plus en plus forte, Washington n’hésite pas à multiplier les opérations de déstabilisation ou de reprise de contrôle: décret de menace à la sécurité nationale visant le Venezuela en mars 2016, amplification de l’opération Lava Jato au Brésil pour lutter contre la corruption, et évincer Rousseff, financement direct ou indirect de partis d’opposition, de médias ou d’ONG opérant comme opposition politique, multiplication des protocoles de coopération sur la sécurité et le trafic de stupéfiants, tout cela allant s’il le faut jusqu’au coup d’État « feutré », que celui-ci soit donné par la voie parlementaire, judiciaire ou même par la colère de la rue.

Tout reste cependant fragile. L’annonce des sanctions contre le Venezuela n’a pas du tout été comprise par les États du continent américain, même par le Chili, pourtant un ami historique. Le retour à une diplomatie de guerre froide n’est plus possible et Obama a dû faire marche arrière et admettre que le Venezuela n’était pas une menace pour la sécurité des États-Unis.

De nouveaux équilibres semblent se dessiner et l’administration Obama semble l’avoir compris usant alors de pragmatisme et de smart power dans la région comme ailleurs. Mais l’élection d’un Donald Trump, très hostile à l’immigration chicano, ne faciliterait pas ce rapprochement!