Force est de constater que, depuis un demi-siècle, les États-Unis peinent à retirer les fruits de leurs énormes investissements dans leur outil militaire. Du Vietnam à l’Afghanistan en passant par l’Irak, des engagements incessants mais beaucoup plus de contre-résultats que d’efficacité stratégique. Le modèle militaire américain serait-il dans une impasse ?

Au cœur des difficultés militaires des États-Unis, on retrouve toujours le paradigme néo-clausewitzien, à la convergence d’un Jomini revendiqué et d’un Clausewitz réinterprété, conjugué à une expérience historique déterminante. La culture stratégique américaine s’est structurée autour de cet héritage d’un monde qui a disparu et dont l’idée maîtresse est que tous les conflits peuvent être pensés par rapport à une forme centrale : la guerre interétatique avec une concentration sans fin de la puissance[simple_tooltip content=’Là n’est pas la pensée de Clausewitz qui est, on le sait, beaucoup plus élaborée et conçoit la destruction comme un moyen pour une fin et non comme une fin en soi : c’est celle de ses interprètes, en particulier allemands de la deuxième moitié du xixe siècle’](1)[/simple_tooltip]. Aujourd’hui, alors que la diversité des crises rend le plus souvent inopérant ce paradigme tant pout la compréhension que pour l’action, les forces armées américaines se trouvent désemparées… et se retirent du monde, ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour ce dernier !

Frapper rapidement, gagner vite et sans perte, se désengager

L’Américain Hoffman reste d’actualité lorsqu’il décrit la tradition américaine de surpuissance stratégique, concentrée en style direct vers la destruction de l’adversaire : « Les armées américaines montrent une prédisposition particulière pour des offensives de portée stratégique soutenues par une complète mobilisation nationale, utilisant les capacités économiques et technologiques de la nation afin d’engager la surpuissance de la manière la plus directe et la plus décisive possible[simple_tooltip content=’Hoffman F.G., Decisive Force, Praeger, Westport CT, 1996, p. 1′](2)[/simple_tooltip]. »

L’Amérique veut gagner vite avec des forces qui, délivrant massivement ou brutalement un niveau de violence élevé, permettent l’action vive, l’uppercut fulgurant et le retour aux préoccupations habituelles. L’action traditionnelle est donc l’action « en puissance » visant à submerger l’ennemi sous le nombre : prendre pied et déverser la force. Si la tendance est désormais à l’allégement des forces, c’est que la technologie permet de conserver le principe général en accentuant encore l’effet par la rapidité du coup : la frappe s’accroît en efficacité parce que « l’énergie cinétique », le rapport « énergie déversée/temps d’action », s’améliorent. La technologie peut faire évoluer moyens d’action et modalités de mise en œuvre, l’idée reste la même : frapper rapidement, gagner vite et sans perte, se désengager. Elle structure les esprits et les modèles de forces.

A lire aussi: Irak, la guerre par procuration des États-Unis

Après tant d’années[simple_tooltip content=’Après les déconvenues du Vietnam, le commandement américain considéra que les armées américaines n’étaient pas faites pour mener ce genre de conflit et que, pour relever le moral extrêmement bas des armées, il était nécessaire de revenir à la tradition de la guerre conventionnelle et de se préparer à l’affrontement contre l’Union soviétique. Les armées furent restructurées et réentrainées dans ce sens, tandis que toute l’expérience contre-insurrectionnelle acquise au Vietnam fut oubliée le plus rapidement possible. L’Army se concentra sur la seule guerre conventionnelle et les deux théâtres allemand et coréen. L’US Air Force reprit ses traditions et se relança avec une énergie accrue sur la science de la défense aérienne et du bombardement stratégique’](3)[/simple_tooltip] de concentration sur les guerres conventionnelles, la tendance fut de penser les insurrections comme « des guerres en modèle réduit » au risque de se trouver dans l’incapacité d’appliquer des modèles et des principes théoriques opposés à la culture traditionnelle. Suivant John Nagl, « [l’idée que] n’importe quel ennemi sur n’importe quel champ de bataille peut être vaincu, à condition que l’on dispose d’assez de puissance de feu et que l’on ait toute liberté pour l’appliquer, empêcha toute évolution institutionnelle face à la guerre contre-insurrectionnelle au Vietnam »[simple_tooltip content=’Nagl, John A., Learning to Eat Soup with a Knife, The University of Chicago Press, EU, 2005, p.203′](4)[/simple_tooltip] ; elle continue à le faire. D’où des difficultés d’adaptation aux engagements actuels. Ces derniers demandent par exemple que prévale l’initiative aux petits niveaux mais demeurent gérés dans des centres d’opérations gigantesques comportant « d’innombrable rangées de bureaux recouverts d’ordinateurs » et insérés « dans des bases géantes n’incitant guère à l’immersion culturelle » comme le décrit Thomas Ricks[simple_tooltip content=’Ricks, Thomas E., Fiasco, Michalon, Paris, 2008′](5)[/simple_tooltip].

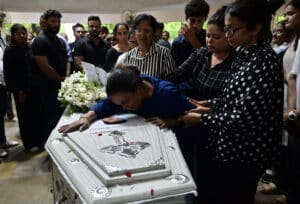

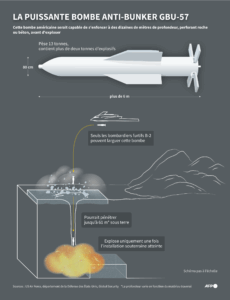

Par ailleurs, la tradition américaine supporte mal les pertes dès lors qu’elles semblent disproportionnées avec les intérêts immédiats. Il s’agit donc de concevoir des modèles de forces, armements et stratégies, qui économisent le sang. On retrouve ainsi une tendance générale : l’évitement du contact, puisque le contact tue. D’où la priorité donnée au feu sur le choc et des bombardements généreux, au cœur de l’action américaine, qui ont entraîné tant en Irak qu’en Afghanistan une extension et une radicalisation des groupes armés. D’où la place importante des moyens de bombardement, terrestres et aériens, comme l’accent placé sur les armes stand off (à distance) permettant de rester hors de portée de l’adversaire. D’où, aussi, la recherche de doctrines d’emploi permettant d’éviter autant que possible les déploiements au sol qui – judicieuses au niveau tactique et pénalisantes au niveau stratégique – se sont révélées contreproductives sur les champs de guerre d’aujourd’hui.

La maladresse et le rejet par désintérêt

La tradition toujours très prégnante, selon laquelle la seule vraie guerre est la « grande guerre » et que les autres formes de guerre ne sont pas dignes des armées américaines, conduit tant les autorités politiques que le commandement – infectés par les syndromes du Vietnam et de la Somalie (« We don’t do insurgencies ») – à éviter les guerres qui ne sont pas des « all out wars » (littéralement « guerres à fond ») : elles sont vues comme des problèmes mineurs détournant du vrai métier.

D’où cette tendance, « pour beaucoup, à adhérer fortement au dogme que l’Amérique ne doit mener que des grandes guerres conventionnelles, à préférer empiler des armes de haute technologie en attendant le jour où les ennemis se lanceront dans le genre de guerre où elle excelle, à ne pas reconnaître les insurrections comme des vraies guerres »[simple_tooltip content=’Corum, James C., Fighting the War on Terror, Zenith Press, St. Paul, MN, États-Unis, 2007, p. 235′](6)[/simple_tooltip], donc à ne pas comprendre que la « guerre réelle », la guerre combattue aujourd’hui et demain, est bien la « vraie guerre » (real war vs. true war).

D’où, au seuil du xxie siècle, un nombre réduit d’officiers ayant une connaissance sérieuse de ce genre d’affrontement, et, au contraire, une attirance certaine « pour la manœuvre cinétique à grande échelle »[simple_tooltip content=’Quadrennial Defense Review 2006′](7)[/simple_tooltip], le culte de l’offensive et de l’écrasement avec application massive de la force létale. Hélas aujourd’hui, ces démarches qui visent l’anéantissement des « terroristes et insurgés » provoque la résistance et la radicalisation de la population locale, en raison en particulier des « dégâts collatéraux » qu’ils engendrent.

A lire aussi: Accord sur le nucléaire iranien. Les dessous militaires

Structures des forces armées et état d’esprit ne poussent pas les militaires à s’engager dans des conflits non conventionnels où l’action, enserrée de contraintes politiques, n’a pas pour objectif de détruire. Les forces américaines ne s’engagent que pour gagner. Elles entendent, pour ce faire, jouer à plein de leurs avantages comparatifs, masse et technologie. Or, la technologie demande des cibles à voir et détruire ; elle s’applique mal sur les champs de guerre ambigus des conflits asymétriques. De là d’ailleurs, les réticences des armées américaines à s’engager contre l’Irak en raison de leur crainte de ne pouvoir tirer parti de leurs avantages comparatifs essentiels puis d’être impliquées à l’issue du conflit dans une longue mission de stabilisation à laquelle elles ne s’étaient pas préparées et dont elles avaient le sentiment qu’elle les détournait de leur mission essentielle. Ces réticences avaient été clairement exprimées auprès du président Bush par le général Tommy Francks, responsable des opérations, ainsi que par les chefs d’état-major des quatre armées, Army, Navy, Marine Corps et Air Force et par le secrétaire d’État, Colin Powell, ancien chef d’état-major interarmées, et par d’anciens grands chefs militaires, en particulier le général Schwarzkopf, commandant en chef lors de la première guerre du Golfe.

La « tacticisation » de la stratégie

L’Américain James S. Corum relève, avec beaucoup d’autres, que, « la croyance dans le déterminisme technologique se situe au cœur de la culture militaire américaine moderne, cette préférence pour les approches scientifiques et high-tech étant devenue extrême depuis les fausses illusions conférées par la victoire de 1991 dans le Golfe »[simple_tooltip content=’Corum, James C., Fighting the War on Terror, op. cit., p. 117′](8)[/simple_tooltip]. Cette dérive, confirmant la tendance positiviste décrite en amont, a fini par faire accroire que la technologie pouvait tenir lieu de stratégie.

On aboutit à cette « tacticisation de la stratégie » dénoncée par Michael Handel, c’est-à-dire « à la définition de la stratégie par des considérations opérationnelles de plus bas niveau »[simple_tooltip content=’Handel, Michael I, Masters of War : Classical Strategic Thought, Frank Cass, London, 2001, p. 353′](9)[/simple_tooltip]. Cette obsession des succès techniques et tactiques au détriment de la pensée et de la finalité stratégique se révèle particulièrement préjudiciable dans les guerres d’aujourd’hui où la dimension politique l’emporte sur toute autre : la qualité du raisonnement stratégique, c’est-à-dire de la définition des modalités en fonction de la finalité politique et de la fine compréhension de l’autre, se révèle une condition fondamentale pour le succès.

On ne peut aujourd’hui que déplorer que, bien que l’adversaire irakien ne constituât évidemment pas une menace importante, l’état-major de CENTCOM chargé de préparer l’invasion de l’Irak se concentra presque exclusivement sur les dimensions tactiques et opérationnelles, délaissant les problèmes beaucoup plus complexes du « jour d’après », négligeant de rassembler les moyens, humains en particulier[simple_tooltip content=’Il était cependant déjà admis que les stratégies de stabilisation réussies demandaient de grands déploiements de troupes et que le ratio en dessous duquel il n’était pas possible de réussir était de 20 soldats ou policiers pour mille civils locaux. Lire à ce sujet les articles de l’analyste de la Rand Corporation James T. Quinlivan : « Force Requirement in Stability Operations » (Parameters – Winter 1995) et « Burden of Victory : The Painfull Arithmetic of Stability Operations » (Rand Review – Summer 2003)’](10)[/simple_tooltip], nécessaires à la sécurisation immédiate du pays. Il plaçait ainsi d’emblée l’Irak et les États-Unis dans la situation catastrophique dont il n’est pas encore sûr que nous soyons sortis sept ans après la facile victoire tactique initiale. Mais CENTCOM n’avait pas fait mieux pour l’Afghanistan : « Après la chute de Kaboul et de Kandahar, il n’y avait toujours aucune planification sérieuse visant à établir une stabilité politique, sociale et économique en Afghanistan », précise la première histoire officielle[simple_tooltip content=’A Different Kind of War, Army’s Combat Studies Institute, Ft Leavenworth, Kansas, EU, 2010′](11)[/simple_tooltip] de la guerre.

Il ne suffit pas de gagner les premiers combats, il faut l’emporter à la fin.