La victoire du centriste Rodrigo Paz Pereira en Bolivie met fin à un cycle politique inauguré en 2005 par Evo Morales. Ce basculement ne relève pas seulement du rejet d’un parti, mais plus largement d’une crise de modèle. La victoire reste cependant fragile pour le nouveau président, qui devra entreprendre des réformes clés sans bousculer la rue, encore sous l’influence de Morales.

Les élections générales boliviennes de 2025, qui se sont tenues les 17 août et 19 octobre derniers, marquent une inflexion historique pour le pays. En effet, pour la première fois depuis vingt ans, le Mouvement vers le Socialisme (MAS) est écarté du pouvoir.

La victoire du centriste Rodrigo Paz Pereira (Parti démocrate-chrétien, PDC) met ainsi fin à un cycle politique inauguré en 2005 par Evo Morales (premier président indigène de l’histoire bolivienne) et prolongé par son successeur, Luis Arce. En réalité, ce basculement ne relève pas seulement du rejet d’un parti, mais plus largement d’une crise de modèle, nourrie par l’épuisement du paradigme créé et entretenu par le MAS et par la détérioration rapide de l’économie.

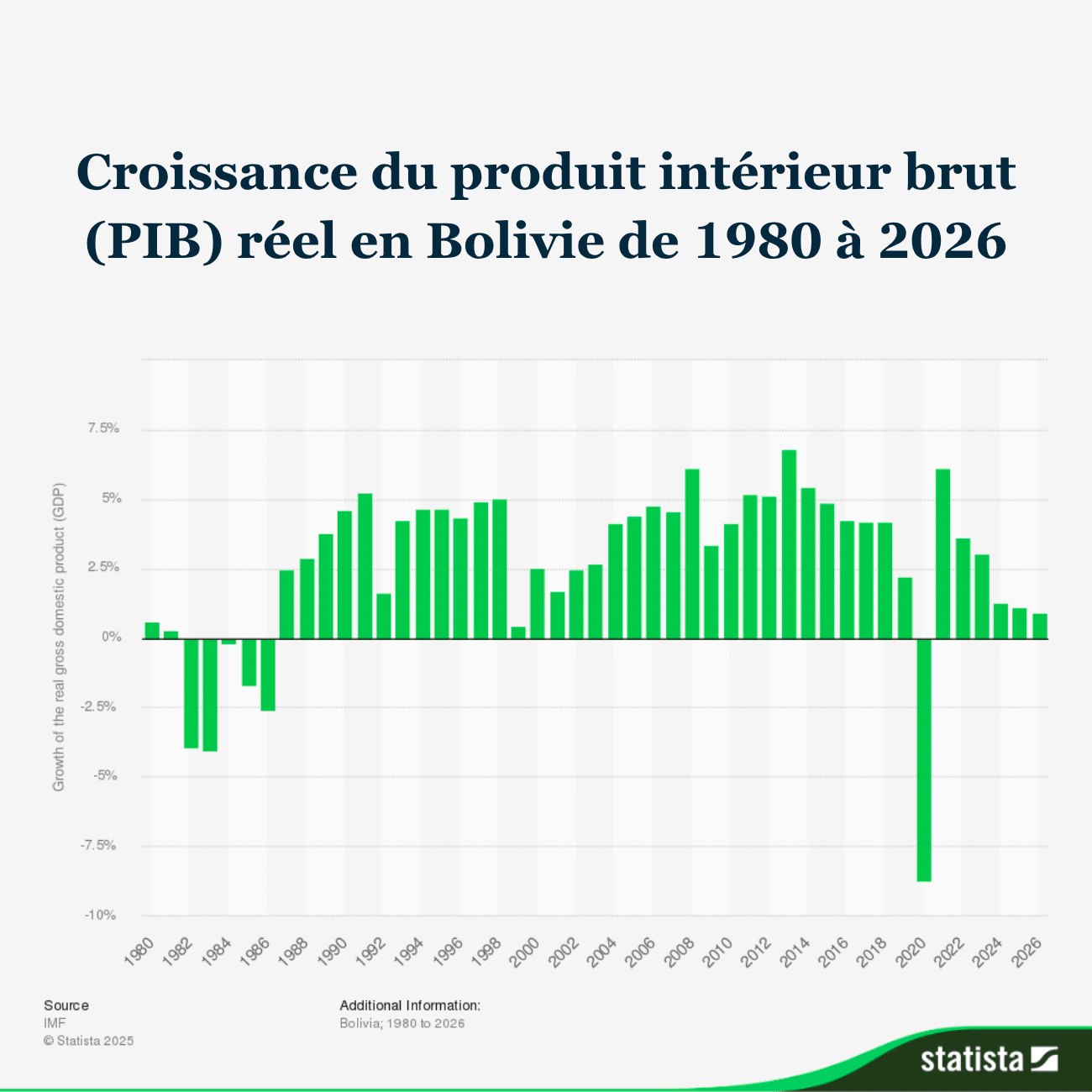

Entre 2020 et 2025, la Bolivie a effectivement connu un des pires épisodes économiques de son histoire récente. Le ralentissement de la croissance (passée de 3,1 % en 2023 à 1,3 % en 2024), un déficit budgétaire dépassant les 10 % du PIB, une dette proche de 95 % de la richesse nationale et une inflation supérieure à 23 % ont mis à nu les limites d’un système fondé sur la rente gazière et la dépense publique.

L’effondrement des exportations de gaz a provoqué une pénurie de devises, rendant intenables les subventions aux carburants qui assuraient la paix sociale. Files interminables devant les stations-service, flambée des prix et rareté des produits essentiels ont transformé le scrutin de cette année en un référendum concernant le modèle « national-populaire » du MAS.

A lire également : Bolivie : la droite aux portes du pouvoir, fin de cycle pour le MAS

L’autodestruction d’un mouvement dominant

Le désastre économique s’est cependant doublé d’une implosion politique. Le conflit ouvert entre Evo Morales (interdit de candidature cette année par la Cour constitutionnelle) et Luis Arce (son ancien dauphin devenu adversaire politique) a disloqué le MAS. Le parti s’est fragmenté en courants rivaux : la candidature officielle d’Eduardo del Castillo a recueilli à peine 3 % des suffrages exprimés et celle du dissident Andrónico Rodríguez, 8,5 %.

Morales, replié dans son bastion de la province du Chapare (centre du pays), a appelé à voter nul, estimant qu’il avait été écarté pour des raisons politiques. Ce qui explique la présence d’environ 1,4 million de bulletins blancs ou invalides lors de l’élection (soit près d’un cinquième des suffrages exprimés).

Ce sabotage a scellé l’exclusion du MAS au second tour, concrétisant l’éclatement d’une coalition jadis hégémonique et la fin d’une période d’intégration des mouvements sociaux et indigènes à l’appareil d’État.

La fracture interne du Mouvement vers le Socialisme est néanmoins apparue dès le début des années 2020.

Chassé du pouvoir en 2019 à la suite d’une réélection contestée, Evo Morales pensait pouvoir manipuler son ancien ministre de l’Économie et des Finances publiques, Luis Arce, après l’avoir fait élire à la tête de l’État un an plus tard. Très vite, des dissensions idéologiques ont éclaté au grand jour, Arce se présentant comme plus modéré que son devancier. Ces désaccords ont fini par dériver en un affrontement sans merci, émaillé par des accusations de détournement de mineur présumé à l’encontre de Morales et une tentative d’assassinat sur sa personne (crime dont il a accusé Arce).

La droite en ordre de bataille

Face à cette implosion, deux candidats de droite se sont imposés lors du scrutin : Rodrigo Paz Pereira (PDC) et Jorge « Tuto » Quiroga (Libre). Tous deux prônaient une rupture avec le modèle étatiste, une forte rigueur budgétaire et une relance économique par l’investissement privé, notamment dans le secteur stratégique du lithium.

Paz, économiste de 58 ans et ancien maire de Tarija (sud du pays), s’est présenté comme un modéré attaché à la décentralisation et à la préservation partielle des programmes sociaux.

Rodrigo Paz s’adresse à ses partisans après que les résultats préliminaires l’ont donné vainqueur au second tour de l’élection présidentielle à La Paz, en Bolivie, le dimanche 19 octobre 2025 (AP Photo/Natacha Pisarenko)

Quiroga, président par intérim (2001-2002) après la démission d’Hugo Banzer et ancien consultant du FMI, incarnait quant à lui une ligne néolibérale assumée, favorable à une réduction drastique du rôle de l’État.

Jorge « Tuto » Quiroga s’exprime après que les premiers résultats l’ont donné perdant au second tour de l’élection présidentielle à La Paz, en Bolivie, le dimanche 19 octobre 2025. (AP Photo/Juan Karita)

Malgré des nuances de style, leurs programmes convergeaient sur l’essentiel, à savoir une réforme fiscale, un désengagement public et une réorientation diplomatique vers les États-Unis après deux décennies d’alignement sur le bloc Venezuela-Cuba-Chine-Russie.

Le verdict des urnes : un « dégagisme » pragmatique

Au premier tour, Rodrigo Paz a obtenu 32,4 % des voix contre 26,7 % pour Quiroga. Le 19 octobre, le second tour a confirmé la victoire du centre-droit, puisque Paz l’a emporté avec 54,6 % des bulletins. Toutefois, sa réussite tient moins à un engouement pour sa personne qu’à un vote de rejet.

A lire également : La Bolivie après Evo Morales. Comprendre une situation géopolitique instable

Jugé plus conciliant que Quiroga, Paz a su capter les électeurs populaires hostiles au MAS, mais peu convaincus par un libéralisme jugé trop brutal. Soutenu par de puissants syndicats d’El Alto (ouest du pays), des coopératives minières et des transporteurs, il a incarné un compromis, à savoir celui d’un « capitalisme pour tous », mélange d’ordre budgétaire et de protection minimale des plus modestes.

Un Parlement fragmenté

Cette victoire présidentielle contraste avec la faiblesse parlementaire du PDC, qui ne dispose que de 49 sièges sur 130 à la Chambre des députés. Paz devra par conséquent composer avec la formation de Quiroga (39 sièges) et celle de l’ancien favori du scrutin, Samuel Doria Medina (26 sièges pour Unidad), afin de construire une majorité. Ce nouvel équilibre transforme en profondeur le système politique bolivien puisque, d’un hyper-présidentialisme dominant (majorité absolue du MAS), le pays passe à une ère de coalition permanente et s’expose à un risque de paralysie.

Cette fragmentation compliquera nécessairement la mise en œuvre des réformes structurelles exigées par la crise : fin progressive des subventions, réduction du déficit, restauration des réserves de devises et attraction des capitaux étrangers. Toute erreur de calibrage pourrait déclencher une contestation sociale d’ampleur, alimentée par la précarité et la mémoire des révoltes de 2003 et 2019.

Le défi économique : stabiliser sans chambouler

Ainsi donc, le mandat de Rodrigo Paz s’ouvre sur une équation périlleuse. Pour rétablir la confiance des marchés et éviter un défaut de paiement sur la dette extérieure (333 millions de dollars à rembourser dès 2026), il doit restaurer les équilibres macroéconomiques.

Néanmoins, ses marges de manœuvre sont étroites car l’inflation dépasse 23 %, le déficit public frôle 11 % du PIB et les réserves de change sont au plus bas.

A lire également : Les défis de la Bolivie face à son histoire

La fin des subventions aux carburants, mesure jugée inévitable par la nouvelle élite en place, constitue le test décisif. Mal conduite, elle pourrait provoquer une flambée des prix et un retour des mobilisations sociales. Pour en atténuer le choc, Paz devra probablement inventer des mécanismes de compensation ciblés et maintenir un filet de protection minimal pour les couches vulnérables.

La menace politique : Evo Morales, toujours dans l’ombre

Si le MAS est laminé au Parlement, Evo Morales conserve une influence extra-institutionnelle considérable. Fort d’un noyau syndical fidèle et du capital symbolique du « vote nul », il demeure un acteur de premier plan. Sa stratégie pourrait par exemple consister à fédérer la colère sociale suscitée par des réformes libérales pour reprendre l’initiative dans la rue.

Le gouvernement Paz, élu par les classes populaires, mais dépendant de la droite pour gouverner, affronte ainsi un double péril : d’un côté, perdre sa base électorale ; de l’autre, subir l’offensive d’une opposition radicale renaissante.

Il devra par conséquent concilier l’exigence de rigueur imposée par ses alliés de droite et la pression sociale de son électorat modeste. Son succès dépendra en somme de sa capacité à stabiliser l’économie sans trahir la promesse de justice sociale qui a légitimé sa victoire.

A lire également : Quelle stratégie pour la France en Amérique latine ?