Natif d’Alexandrie en Égypte, Georges Corm a été ministre des Finances de la République libanaise et enseigne à l’université Saint-Joseph de Beyrouth. Il est l’auteur de nombreux ouvrages consacrés à l’histoire du Proche-Orient, nous l’avons rencontré à l’occasion de la parution de son dernier ouvrage La Nouvelle Question d’Orient1. Il nous révèle sa vision décapante, critique envers les pays occidentaux mais aussi très hostile à l’islamisme, qui prend racine dans le nationalisme arabe des années 1950 et 1960.

Entretien avec Georges Corm paru dans le hors série n°6, Automne 2017. Décomposition et recomposition du Moyen-Orient. Georges Corm est décédé le 14 août 2024.

Propos recueillis par Pascal Gauchon et Tigrane Yégavian

Vos racines familiales vous ont-elles orienté dans vos recherches ?

Je suis entièrement originaire de la rive sud de la Méditerranée. J’ai un grand-père palestinien, une grand-mère damascène, un père, grand-père et arrière-grand-père libanais, une épouse syrienne… Ma vie a été bouleversée par les guerres qui nous ont été imposées. J’avais huit ans lorsque est survenue la catastrophe palestinienne de 1948, cela m’a frappé, et 16 ans lors de l’expédition de Suez, alors que ma famille habitait l’Égypte.

À l’époque j’étais au Caire, je me souviens avoir vécu ces événements avec une intensité très forte. Je me souvenais des Pères jésuites qui nous faisaient aimer la grande littérature française et les philosophes des Lumières ; soudain je vois surgir les avions français qui se mettent à bombarder un des peuples les plus pacifiques de la terre qui n’avait commis aucune agression militaire…

Depuis cette date, soit 1956, la vie que j’ai menée, comme celle de plusieurs dizaines de millions de concitoyens de différents pays arabes, n’a été qu’un enfer, fait de guerres à répétition et d’exils, dont l’énumération serait trop longue, en particulier à partir de 1990.

Nous vivons en enfer, le comprenez-vous ?

Vous parlez d’une ancienne et d’une nouvelle question d’Orient ? Qu’est-ce qui les différencie ?

C’est la même dynamique qui demeure de l’ancienne à la nouvelle question d’Orient, celle des rivalités entre puissances européennes, aujourd’hui à la traîne des États-Unis qui ont repris le « flambeau » impérialiste de l’ancienne Europe des nations.

Ainsi la Question d’Orient est avant tout une « Question d’Occident » comme l’évoquait l’historien britannique Arnold Toynbee. Aujourd’hui comme hier, il s’agit d’empêcher la Russie d’atteindre la Méditerranée, qu’elle soit tsariste, soviétique ou poutinienne. Action tout à fait déraisonnable si l’on cherche à créer des environnements géopolitiques apaisés et non conflictuels : la Russie a des frontières qui arrivent par endroits à 250 km de la Méditerranée, on veut lui en interdire l’accès alors que l’Angleterre au xixe, perchée sur le grand Nord, avait le « droit » de la dominer. Et les États-Unis aujourd’hui, situés à 12 000 km, en auraient encore plus le droit !

Voyez-vous d’autres éléments qui vont dans le sens de cette continuité ?

Oui, par exemple l’action et les interventions violentes pour entraîner la dissolution de la Yougoslavie qui, 75 ans plus tôt, avait été mise sur pied par la rencontre du désir des Slaves du Sud, Croates, Slovènes et Serbes, de s’unir, et de celui des puissances européennes de créer un État susceptible d’arrêter le développement de la puissance russe dans les Balkans. Une fois l’Union soviétique disparue, s’est fait jour la nécessité de désintégrer ce même État et d’avoir des petits États clients à la dévotion des États-Unis et de l’Europe. La recherche de « clientèles », États ou communautés ethniques et religieuses, est une constante des politiques de type impérialiste. En tout cas, c’est une des constantes majeures de la politique des puissances européennes et aujourd’hui celle des États-Unis, à l’est de la Méditerranée, soit les Balkans et le monde arabe.

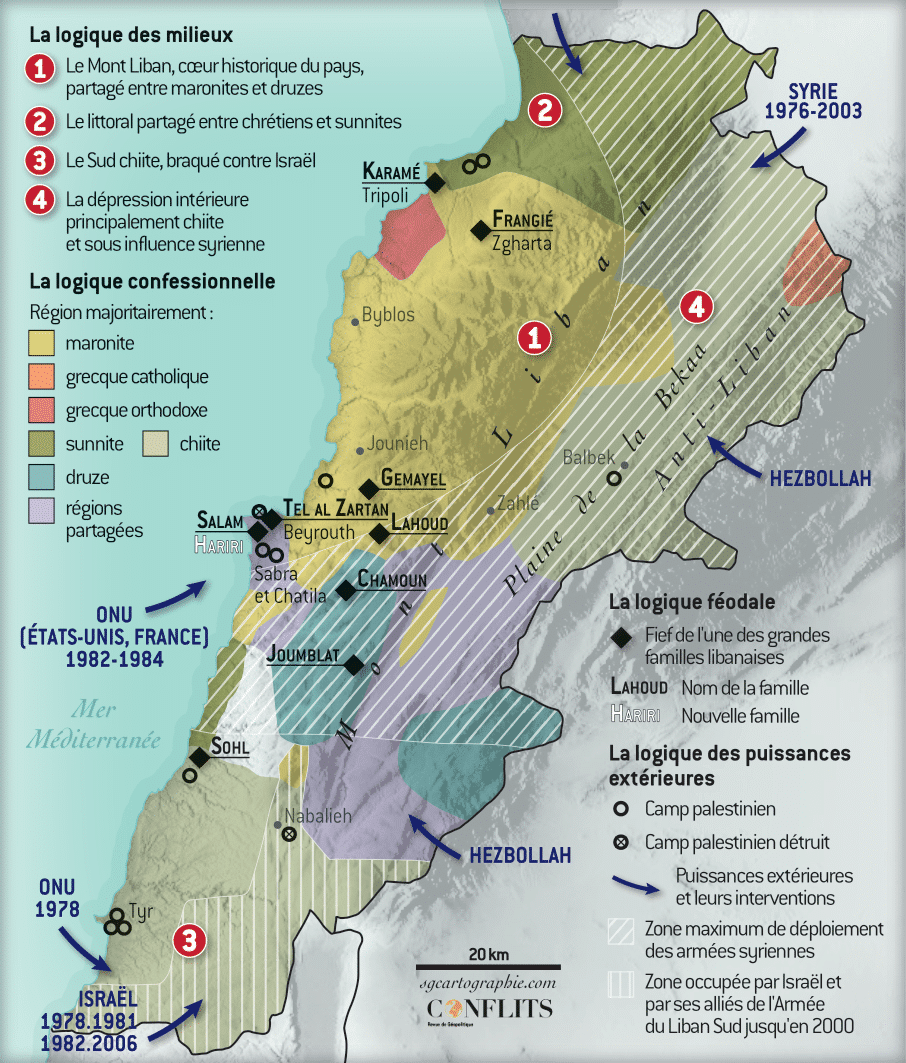

Qu’est-ce qui a poussé au démantèlement du Liban au cours de la guerre civile ?

Les plans visant à démanteler le Liban en plusieurs micro-États (druze, maronite, chiite etc.) sont très anciens. Ils ont été le fait de Ben Gourion, puis ont été repris et développés par d’autres « stratèges » de l’existence israélienne. Mais à l’époque du début des années 1950, Israël avait un Premier ministre sage qui s’appelait Moshe Sharett[1] et était opposé à tout acte belliqueux contre le Liban.

Il m’est arrivé d’entendre des amis français parler de la Syrie de la même façon, bien avant le déclenchement de la crise : il s’agissait pour eux de faire revenir ce pays à ce qu’il fut au début du mandat[2] , divisé en un État druze, un État alaouite, un État d’Alep… Un fantasme impérialiste.

Le Liban est né de ce fantasme impérialiste, plus précisément des chocs des deux impérialismes britannique et français. Le Liban est un État tampon. Ses différentes idéologies de convivialité, de pays refuge, de vocation de pont entre l’Orient et l’Occident, de terre de dialogue islamo-chrétien, d’appel au passé commun phénicien, sont autant d’efforts louables pour dépasser les circonstances difficiles qui ont accompagné sa naissance ponctuée pas des massacres entre 1840 et 1862.

À vos yeux, le Liban serait donc une partie de la Syrie ?

Je ne raisonne pas comme cela, je n’oppose pas le Liban à la Syrie. Je considère qu’il y a un milieu géographique et culturel homogène, caractérisé par une histoire commune, qui comprend la Palestine, la Jordanie, le Liban, la Syrie, et éventuellement l’Irak… Le Liban n’est pas moins légitime comme État que la Syrie. Mais tous deux font partie d’un même ensemble culturel et géographique, ce qui est indéniable.

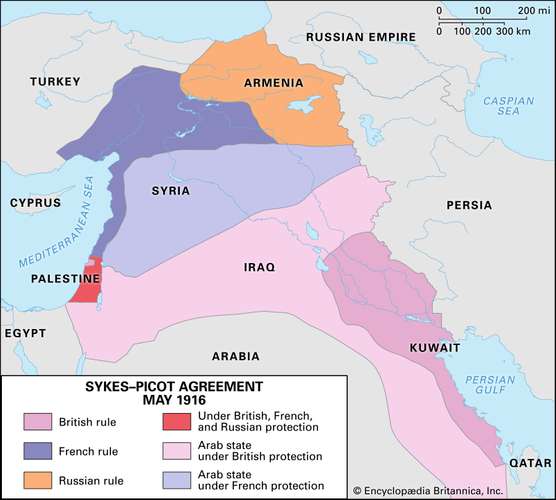

En 2016 a eu lieu le centième anniversaire des accords secrets de Sykes-Picot. Doit-on imputer à cet événement le point de départ des conflits qui ravagent la région depuis l’effondrement de l’Empire ottoman ?

Je note que depuis l’arrivée des Seldjoukides au Proche-Orient à partir du XIIe siècle, les Turcs ont pu développer leur puissance et se maintenir comme grande entité historique dans la région. Il en est de même des Iraniens dont l’histoire est encore bien plus longuement enracinée dans la région. En revanche on a interdit aux Arabes et aux populations arabisées de s’unir alors que c’était largement le désir de leurs élites après l’effondrement de l’Empire ottoman. Cela a créé ce que j’ai appelé dans Le Proche-Orient éclaté le « vide de puissance au Moyen-Orient » qui a permis aux Américains et aux Soviétiques de s’engouffrer.

Quelles influences ont laissées sur vous les grands théoriciens penseurs de l’arabité, les baasistes Michel Aflaq, Zaki Arzouzi, ou encore l’intellectuel syrien Constantin Zureik ?

Je penche davantage pour l’idéologie nassérienne plus claire, plus laïque et donc plus inclusive. Je vous invite à relire les discours de Nasser, publiés en plusieurs volumes aujourd’hui introuvables. Jeune homme j’ai pu écouter plusieurs d’entre eux, dont celui annonçant la nationalisation du canal de Suez. Cela a constitué pour moi une grande école, un excellent contrepoids à ma culture francophone enseignée par les Jésuites, certes de très bonne qualité, mais d’un ethnocentrisme absolu. Mes premiers enseignements d’économie, alors que la matière n’était pas enseignée dans le secondaire à l’époque, c’est par l’écoute des discours de Nasser que je les ai reçus.

Les ouvrages de Constantin Zureik m’ont été aussi un guide précieux pour comprendre comment fonctionnait à son époque le système international, fait de grands États-Nations, d’où la nécessité d’un regroupement efficace des États arabes pour pouvoir se faire respecter dans l’ordre international. En revanche, j’ai considéré dangereux l’aspect romantique et narcissique du nationalisme arabe prêché par Aflak et Arzouzi.

Que reste-t-il de Nasser ?

Beaucoup ! Allez dans les rues de Beyrouth ou de Casablanca… et vous verrez. Lorsqu’en 2011 il y a eu les manifestations monstres de la Mauritanie à Oman, les portraits de Nasser étaient brandis, comme ceux du Che et d’autres figures de l’anti-impérialisme.

À vous suivre, Hassan Nasrallah[3] s’inscrirait dans cette continuité.

Absolument ! Enlevez le turban et les formules religieuses d’introduction et vous avez en réalité un discours et une analyse totalement profanes de l’évolution des situations géopolitiques et des politiques des grandes puissances dans la région. La popularité de Nasrallah serait encore plus forte hors Liban, s’il abandonnait tous ses attributs religieux. Mais nous sommes malheureusement dans une période d’instrumentalisation du religieux à tous les niveaux, notamment dans notre région du monde.

A lire aussi : Analyses sociologiques du conflit syrien

Quel regard portez-vous sur le nationalisme arabe. Qu’est-ce qui explique son échec ?

Le plus important bouleversement historique et géopolitique depuis la naissance du Prophète Mohammad a été l’apparition du pétrole dans la péninsule Arabique qui a mis au pouvoir sur les décombres du nationalisme arabe la toute nouvelle monarchie saoudienne, sous parapluie américain. Depuis, la politique saoudienne panislamique sur le mode radical wahhabite a été de consacrer son influence politique, sociale et culturelle non seulement sur tous les États arabes, mais aussi sur tous les États musulmans, avec la bénédiction des États-Unis.

C’est dans ce pays et au Pakistan qu’ont été entraînés militairement des dizaines de milliers de jeunes arabes pour aller se battre en Afghanistan contre le régime prosoviétique et la présence russe dans ce pays, afin d’éviter à l’armée américaine une nouvelle défaite comme celle subie au Vietnam.

Ce pacte d’acier entre les États-Unis et l’Arabie Saoudite, tout comme celui existant avec Israël, a été renouvelé avec éclat lors de la visite récente du président américain où le gouvernement saoudien avait convoqué une centaine de chefs d’État musulmans pour rencontrer et entendre les « ordres » de Donald Trump.

Ainsi, la dépendance à l’égard de Washington et la généralisation d’économies de rente improductives dans le monde arabe sont deux conséquences majeures de ce bouleversement historique interarabe, presque jamais pris en compte dans les analyses géopolitiques internationales. Dans un tel contexte, le nationalisme arabe laïque et moderniste non seulement n’a pas pu s’affirmer, mais il a été étouffé sous le poids du panislamisme à la mode saoudo-américaine devenu prédominant. Un des professeurs français d’économie politique à l’université Saint-Joseph à Beyrouth, Ernest Teilhac, aujourd’hui décédé, avait décrit l’économie arabe comme subissant la « double morsure du capitalisme pétrolier et d’Israël », dans son ouvrage Économie politique pour les Arabes (1960). Cela était un trait de génie prémonitoire du contexte géopolitique à venir.

Que reprochez-vous à la thèse de Huntington sur le choc des civilisations ?

Une confusion conceptuelle totale entre nationalité, religion, civilisation, culture… notions pourtant très différentes les unes des autres, mais dans cette thèse ces mots sont considérés comme interchangeables.

À la période où l’on condamnait, à l’Ouest, la subversion communiste encouragée par Moscou et où l’on célébrait, à l’Est, la lutte des classes et l’anti-impérialisme, a succédé notre époque qui convoque les luttes entre communautés religieuses ou ethniques, voire tribales. Huntington ne faisait que redonner vie à la vieille dichotomie, popularisée par Ernest Renan au xixe siècle, entre le monde aryen, supposé civilisé et raffiné, et le monde sémite, considéré comme anarchique et violent. Cette invocation de « valeurs » encourage un retour à des identités primaires que les grandes vagues successives de modernisation avaient fait reculer et qui, paradoxalement, reviennent en grâce avec la mondialisation.

En bref, la nuance est absente. Les situations d’oppression ou de marginalité socio-économiques sont passées sous silence. Les ambitions hégémoniques sont oubliées : on ne parle que de puissances bienfaisantes et d’autres malfaisantes.

A lire aussi : Podcast – Reconstruire la Syrie ? Entretien avec Douraid Dergham

Comment expliquez-vous le succès du tropisme islamique au sein du monde académique français avec Kepel, Burgat et autre Roy ?

Ce n’est pas dans l’espace académique français mais dans l’espace médiatique que ces chercheurs ont une place prépondérante.

La volonté d’instrumentaliser l’islam n’est pas chose nouvelle. Deux grands alliés traditionnels des États-Unis, l’Arabie Saoudite et le Pakistan, ont fourni les principaux contingents de combattants dits « djihadistes ». Ce n’est pas au Maroc, en Syrie ou en Irak qu’ils ont été formés.

Pendant la guerre froide, pour affaiblir l’anti-impérialisme militant qui existait en Algérie, en Égypte, ou encore en Indonésie, les États-Unis ont joué la carte du recours au religieux. Zbigniew Brezinski, d’ailleurs, s’en est vanté il y a peu, dans un entretien réalisé six jours avant son décès.

De même, il faut bien voir que l’instrumentalisation du judaïsme pour justifier la création de l’État d’Israël a été poussée à son paroxysme par les États-Unis et les pays européens. On a ainsi créé en même temps un « homo islamicus » et un « homo hebraïcus » ; peut-être peut-on parler d’un « homo protestantis », soit l’élite dominante américaine, qui s’amuse avec cela. On est en effet revenu à une culture de l’Ancien Testament. Le titre du premier ouvrage de Kepel, Le Prophète et le Pharaon, est très explicite sur ce plan.

Comment voyez-vous le rôle d’Israël dans la région ?

Israël ne peut que chercher à déstabiliser ses voisins puissants ou dérangeants par leur diversité religieuse et ethnique, tels que le Liban, la Syrie et l’Irak. Son but majeur est d’obtenir dans son entourage immédiat des États à base exclusivement communautaire, ce qui donnerait une légitimité définitive à son existence par rapport à ses voisins. Mais concernant l’affaire syrienne, les dirigeants ont d’abord été très divisés sur l’attitude à adopter vis-à-vis de la politique de déstabilisation de cet État et l’effondrement de son régime. Ce dernier a en effet toujours respecté les accords de cessez-le-feu sur le Golan syrien occupé. Mais finalement, le choix a été fait de participer à la déstabilisation du régime en raison de sa coopération avec le Hezbollah libanais et bien sûr avec l’Iran. Israël a tout intérêt à cette démonisation de l’Iran, qui sévit de plus en plus.

Ne pensez-vous pas que l’État hébreu va encourager la création d’un État tampon druze dans le Hauran au Sud de la Syrie comme ils ont essayé de faire au Liban en 1982 ?

Certainement, et il essaie de le faire en ce moment, mais cela ne marchera pas ! La France a déjà essayé de le faire sous le mandat comme elle a tenté de le faire avec les alaouites, sans qu’aucune de ces deux communautés ne réclame un État. Je ne pense pas que cela marchera, pas plus que cela n’a réussi au Liban.

La Syrie n’est donc pas menacée de balkanisation ?

Des zones d’influence déjà en place avec des présences militaires diverses risquent de se perpétuer, mais je ne pense pas que les frontières tracées par l’accord Sykes-Picot puissent officiellement disparaître et que des mini-États communautaires puissent se mettre en place de façon durable. Quant à la question kurde, elle est aujourd’hui encore plus complexe qu’autrefois et la Turquie reste toujours aussi intraitable sur le sujet.

Accords Sykes-Picot (c) Encyclopedia britannica

Il faut d’ailleurs choisir : est-ce que les nations ont encore de la valeur ou pas ? Aux yeux des Européens, les nations n’ont plus de sens et sont dépassées, mais ce n’est pas le cas ailleurs. Bien que je n’aime pas le nationalisme agressif, je pense qu’il faut un ciment national et que la religion ne peut évidemment pas le fournir. Et s’il peut servir de frein à l’expansion de l’islamisme, c’est un facteur positif.

A lire aussi : La Syrie : anatomie d’un cadavre stratégique qui bouge encore

Comment définiriez-vous l’arabité ?

Par une conscience culturelle collective. Quand je rencontre un maghrébin, par exemple, le courant passe tout de suite dès que l’on se parle en arabe. Il en va de même si c’est un Yéménite ou un Soudanais ; je ne ressentirai pas la même chose avec un Pakistanais ou un Indonésien, ou un Iranien ; pas plus que je ne me sentirai d’affinité avec un Norvégien ou un Suédois sous prétexte qu’il est chrétien comme moi. Encore que l’aide fournie par les Iraniens aux Hezbollah soit extrêmement appréciée, sinon nous n’aurions pu libérer sans conditions le Sud du Liban. Un exploit qu’aucune armée arabe n’a pu réaliser. L’Iran et les Iraniens sont donc devenus plus proches de nombreux Arabes, en dépit de l’hostilité de la quasi-totalité des gouvernements arabes, en raison de leur soutien efficace à la cause palestinienne et de leur attitude anti-impérialiste qui contraste avec l’attitude générale de soumission aux diktats de la politique des États-Unis, mis en œuvre dans le cadre de l’OTAN. L’hostilité officielle arabe à l’Iran fait une diversion utile à des gouvernements en manque de légitimité et qui sont dépendants de subsides de l’Arabie Saoudite, des pays du G7 et des organisations financières internationales.

Par la force des choses, les États arabes ayant été mis en place au début du xxe siècle, cela a entraîné, tout au long du siècle écoulé, la création d’intérêts spécifiques à chacune des élites gouvernantes, lesquelles ont cristallisé des idéologies nationalistes particularistes au sein de ces États, bien que se réclamant tous de l’arabité. Cette dernière continue de constituer en tout cas, en dépit de tous les avatars des relations interarabes, une conscience culturelle collective qui existe toujours bel et bien et qui demeure très vivante dans toutes les sociétés arabes, sinon comment expliquer que notre chanteuse nationale libanaise (chrétienne) Fayrouz fasse vibrer les foules populaires comme les élites, sans parler de Marcel Khalifé, un grand musicien compositeur et chanteur….

- La Nouvelle Question d’Orient, Paris, La Découverte, coll. « Cahiers libres », 2017, 250 p. 20 €