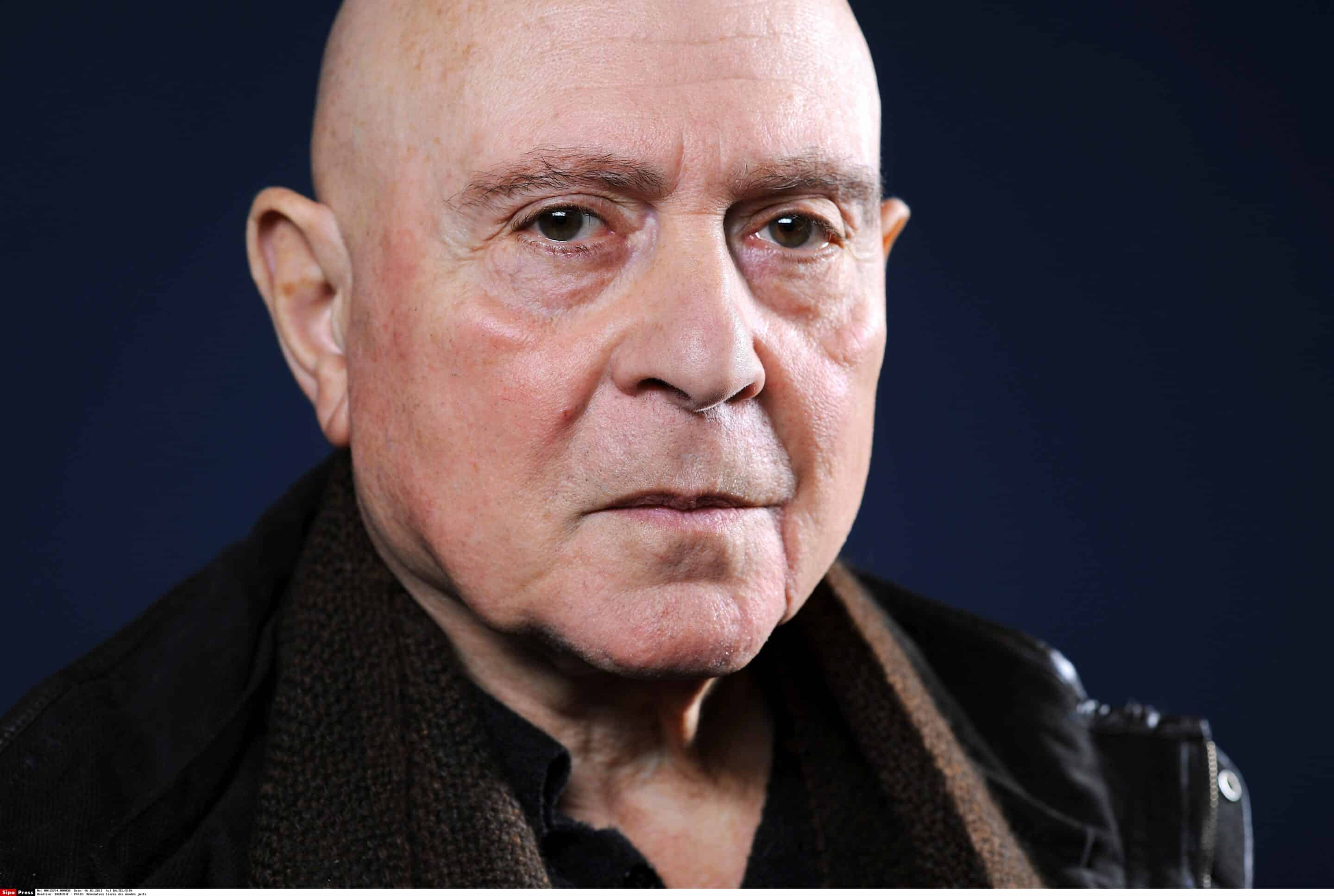

Géopolitologue de terrain et de livres, Gérard Chaliand a renouvelé les études stratégiques en France. Penseur des guérillas et des guerres modernes il a, toute sa vie, arpenté le monde pour en comprendre les soubresauts. Il est décédé à l’âge de 91 ans ce mercredi 20 août.

C’est grâce à Conflits que j’ai découvert Gérard Chaliand, lors d’une conférence qu’il avait donnée le 29 septembre 2015 dans les locaux de la SCOR pour notre soirée de rentrée. Gérard Chaliand avait découvert la revue en kiosque et avait été séduit par le titre et les thématiques abordées. Depuis lors, il n’a pas cessé d’écrire dans Conflits.

Avant cela, il a eu une vie riche et dense. Né à Bruxelles en 1934, d’une famille arménienne qui avait échappé au génocide, Gérard Chaliand quitta le domicile familial à 18 ans, encore mineur à l’époque, pour découvrir le monde. Il chevaucha avec Amilcar Cabral, dont il garda toute sa vie le souvenir et la mémoire, il combattit avec le FLN en Algérie et avec le Vietminh au Vietnam. Homme de terrain, Gérard Chaliand vécut les guérillas et en tira des réflexions et des études qui révolutionnèrent le genre.

Terrorisme et stratégie

Cette connaissance de terrain lui permit d’être appelé pour donner des cours à l’ENA et à l’École de Guerre ainsi que dans de nombreuses universités dans le monde. Il poursuivit sa connaissance de terrain en se rendant en Afghanistan et de façon régulière au Kurdistan, au plus près de l’épée.

Mais Gérard Chaliand a aussi transformé les études de la guerre. Son Atlas stratégique, paru en 1983 et constamment réédité depuis, a brisé bien des tabous. Il osait parler de stratégie quand ce terme était vu avec méfiance, il employait le terme de « géopolitique » alors qu’il avait été banni de l’université. Le sous-titre Géopolitique des rapports de force dans le monde remettait l’enjeu sur l’essentiel : la réalité des rapports de force et la nécessité de leur étude. En associant des cartes à sa réflexion, Gérard Chaliand ouvrait une nouveauté qui fut suivie par tant d’autres, dont l’émission « Le Dessous des cartes » et Conflits. Gérard Chaliand avait ouvert un champ d’études académique qui se poursuit encore aujourd’hui.

Ses ouvrages sur le terrorisme, écrit en collaboration avec Arnaud Blin, ont là aussi contribué à renouveler le genre et à l’actualiser. Il est l’un des premiers à avoir démontré que le terrorisme est d’abord une stratégie de communication, qui s’inscrit dans un cadre politique global.

Passionné par l’Asie, qu’il a abondamment parcourue, il a réalisé des anthologies essentielles qui ont permis de faire dialoguer les cultures et de décloisonner la réflexion stratégique. On pense notamment à son Anthologie mondiale de la stratégie, dont la première édition date de 1990. Toute sa vie, il a étudié ces conflits que l’on nomme « irrégulier », la guérilla, le terrorisme, mais qui sont pourtant des formes tout à fait normales de guerre et des façons habituelles de mener les combats.

En parlant du tiers-monde, en écrivant sur lui et en dressant les portraits des combattants de ces pays, il a contribué à sortir des caricatures et à montrer ce qu’il y avait de courage et de volonté nationale pour permettre le combat de ces peuples contre l’occupation coloniale. En présentant le point de vue de ces combattants contre les pays colonisateurs, il a permis de montrer le mur anthropologique qui séparait ceux qui luttaient pour leur indépendance et ceux qui luttaient pour maintenir leur idée impériale.

Un poète de l’action

Mais Gérard Chaliand fut surtout et avant tout un poète et c’est, je pense, ce qui restera de son œuvre. Feu nomade et autres poèmes (2016) est un condensé de sa vie et de ses talents d’écriture. « La poésie, c’est l’excellence ou le silence » me disait-il en octobre 2021, alors que nous avions enregistré une émission dans laquelle je l’interrogeais, avec Tigrane Yégavian. Après avoir parlé de stratégie, de guérillas et de guerre au Proche-Orient, nous lui avions posé plusieurs questions sur l’importance de la littérature et de la poésie. Des réponses qui méritent d’être réécoutées aujourd’hui pour comprendre comment la littérature permet d’appréhender les peuples et leur histoire.

La pointe du couteau, tel était le sous-titre de ses mémoires parues en 2011. Gérard Chaliand avait développé le concept de « savoir par la peau », c’est-à-dire la connaissance par les voyages, par les rencontres, par les conversations et les instants passés avec les peuples. Une tasse de thé en Mongolie, un verre de café chez les Kurdes, quelques poèmes en Iran. C’est là l’essence de la géopolitique : des cartes, des stratégies, des regards multiples, des rencontres, des amis et des ennemis.

Vous avez rejoint la mémoire de vos pères et de vos ancêtres exterminés, ce génocide qui n’a cessé de vous hanter et que vous avez voulu conjurer en étudiant les guerres et les peuples victorieux. Merci pour les moments passés avec des jeunes qui, alors, n’étaient rien, merci pour ces échanges et pour ces transmissions.