Dès ses premiers pas au Congrès, John F. Kennedy se distingue par une vision internationale forgée par ses nombreux voyages et son intérêt marqué pour les affaires du monde, spécialement celles de la France. Contrairement à la plupart de ses prédécesseurs, il comprend très tôt que les questions étrangères, notamment le combat anticolonial, peuvent lui offrir un espace politique singulier et nourrir son ambition présidentielle. Entretien avec Christophe Maillot.

Diplômé en Droit public et en Études politiques, ayant occupé des postes auprès d’élus et dans la haute fonction publique territoriale, en particulier comme Directeur Général des Services d’un Conseil départemental, Christophe Maillot est passionné par les rouages et les mécanismes de la démocratie américaine. Il vient de publier « JFK et la France. Une histoire contrariée ».

Comment expliquer le prisme très international des prises de position de John F. Kennedy en qualité de Parlementaire ?

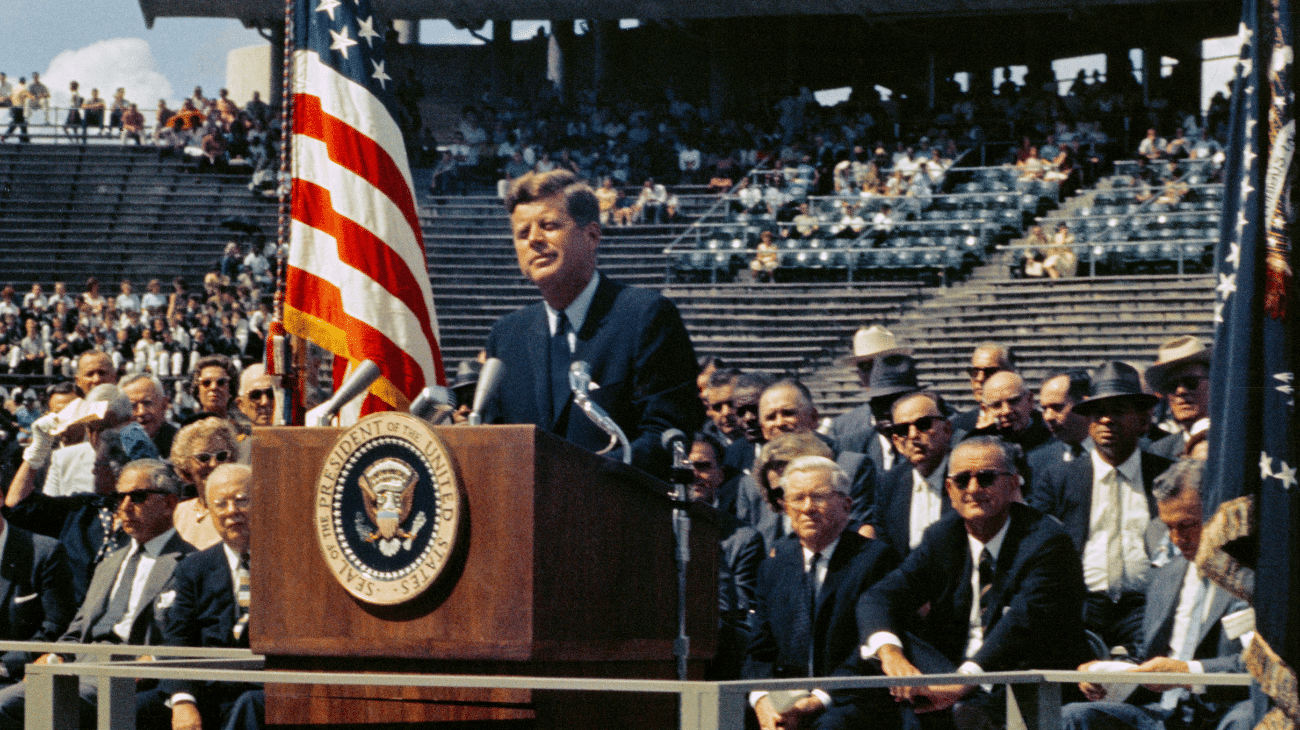

Le Président John F. Kennedy a cela de particulier, lorsqu’il arrive à la Maison-Blanche en 1961, qu’il a déjà beaucoup voyagé. Il est très ouvert sur le monde.

Qu’on songe, pour ne parler que des locataires de la Maison-Blanche de la seconde partie du XXe Siècle, à Harry Truman, Lyndon Johnson, Jimmy Carter, ou encore Ronald Reagan, les intéressés n’ont quasiment pas quitté le territoire national avant de devenir président, voire leur État d’origine tout court. Ainsi Truman n’est jamais parti du Missouri.

Ce n’est pas le cas de Kennedy. Ses voyages en Europe en 1937 et 1939, que j’évoque longuement dans le livre, sont très fondateurs. Comme le sera également son expérience en qualité de journaliste, à San Francisco, à la conférence de création des Nations Unies en 1945. De la même façon, son mandat à la Chambre des Représentants le conduit à Saigon en 1951, voyage parlementaire à l’occasion duquel il rencontre le Général de Lattre de Tassigny, Gouverneur de l’Indochine.

A lire également : Une approche tactique des guerres irrégulières

Sa passion pour l’actualité internationale ne se démentira en tous les cas jamais. Mais il n’agit pas seulement en vue d’un intérêt immédiat. Le jeune JFK comprend bien en effet que, pour se démarquer au Congrès, il ne devra pas se cantonner à la politique intérieure. Il identifie très rapidement les thématiques étrangères comme seules capables de le faire sortir de l’anonymat. Son arrivée au Sénat va le conforter dans ce positionnement.

Dès son entrée au Sénat en janvier 1953, cet intérêt se confirme en effet. Il y attaque alors violemment la France coloniale.

On oublie en effet souvent d’évoquer les interventions de JFK au Congrès, pour privilégier la grande Histoire, sa Présidence, la Crise des missiles de Cuba, etc.

Ses interventions, en particulier au Sénat, sont pourtant loin d’être anodines. Elles en font un Parlementaire respecté. Agaçant parfois aussi pour l’Administration Eisenhower, hérissée par ce jeune Sénateur qui, très tôt, semble lorgner sur la Maison-Blanche.

C’est au Sénat que ses interventions basculent clairement en faveur de positions très anticolonialistes. Il s’inscrit, à cet égard, dans la pleine lignée de son prédécesseur démocrate Franklin D. Roosevelt, le Président américain le plus hostile de l’histoire à toute forme de colonisation. Considérant que la jeune Amérique s’était débarrassée à la fin du XVIIIe Siècle de l’emprise britannique, Roosevelt ne concevait pas que l’on puisse tolérer des emprises équivalentes ailleurs. Du moins sur le principe. Car il s’autorisait une bonne dose de cynisme quand la raison d’État ou les intérêts de l’Amérique étaient en jeu.

C’est, quoi qu’il en soit, précisément le flambeau anticolonialiste que reprend Kennedy, en ayant tout particulièrement la France dans le viseur.

Comment expliquer que JFK concentre ses attaques sur un partenaire pourtant important des États-Unis ?

Encore une fois, JFK connaissait très bien la France. Pour y avoir, longtemps, passé ses vacances, pour y avoir séjourné comme étudiant, pour en avoir lu les ouvrages des plus grands auteurs de sa littérature classique. Et pour s’y être penché avec plus d’intérêt encore à la suite de sa rencontre avec la plus française des Américaines, Jacqueline Bouvier. Cette dernière, à la demande de son époux, lui avait d’ailleurs traduit des documents et des livres relatifs à la France, et à l’Algérie française.

A lire également : Guerre d’Algérie, les racines de la mémoire

Pour résumer les choses à très grands traits, lorsque Kennedy attaque la France coloniale, c’est également pour mettre en difficulté l’Administration Eisenhower. J’y reviens précisément dans l’ouvrage. De façon moins politicienne peut-être, s’il voyait un risque mortel pour l’Amérique à prendre pied au Vietnam à la suite du départ des Français, il concevait également la présence de notre pays en Algérie comme très problématique. Par exemple, parce qu’elle détournait une partie importante de la force militaire française de sa contribution nécessaire à l’OTAN.

Sur l’Algérie, JFK ne changera jamais d’avis. Devenu président, il interviendra ainsi à la télévision américaine en 1962 à la suite des Accords d’Évian pour féliciter les nouveaux dirigeants et le peuple algérien.

Comment expliquer alors que, devenu président, Kennedy envoie rapidement des conseillers militaires au Vietnam ? N’est-ce pas une contradiction évidente avec ses positions passées ?

C’est effectivement une curiosité, sans en faire pour autant une énigme.

C’est un fait que, lorsque Kennedy se rend à Paris en mai-juin 1961, le président de Gaulle le met en garde sur le Vietnam. Sur le ton : partez, car il vous arrivera la même chose qu’à la France. Le Président Kennedy n’écoutera pas ce message de prudence, alors que ses prises de position passées, en tant que parlementaire, auraient dû l’y inciter. Il enverra des conseillers militaires sur le terrain. Les Pentagon Papers illustreront d’ailleurs très bien, en 1971, comment Kennedy, en mettant le doigt dans l’engrenage vietnamien, a porté une lourde responsabilité dans la décision prise plus tard par son successeur Lyndon Johnson d’y mettre le bras.

Cela étant, il faut se remettre dans le contexte. D’abord, parce que Kennedy a sans doute commis l’erreur d’interpréter la situation au Vietnam comme étant avant tout un conflit de la guerre froide. Il s’agissait principalement d’une guerre de libération nationale.

Ensuite, lorsque Kennedy envoie les conseillers militaires, il faut toujours garder à l’esprit que le début de sa présidence a été pitoyable : le débarquement raté dans la baie des Cochons à Cuba, sa rencontre avec Khrouchtchev à Vienne, qui se passe mal, le vol de Gagarine, constituent des désastres suffisants pour décider Kennedy à reprendre la main. C’est pour cela qu’il lance la conquête spatiale. C’est également pour cette raison qu’il décide de renforcer la présence américaine au Vietnam. Perdre le Vietnam revenait en effet, pour lui, à perdre la Chine comme pour Truman en 1949. Kennedy ne pouvait l’accepter.

A lire également : La manifest destiny et la mission civilisatrice américaine