La bataille de Camaret a permis à la France de repousser, le 18 juin 1694, une tentative anglo-hollandaise de détruire la flotte stationnée à Brest et d’y débarquer une troupe d’occupation. C’est la seule que Vauban ait remportée non seulement en ayant judicieusement placé cette petite fortification côtière, mais aussi en dirigeant personnellement les opérations.

Par Hervé Théry, directeur de recherche émérite au CNRS-Creda, professeur à l’Universidade de São Paulo (USP-PPGH)

Article paru dans le N59 Droite. La nouvelle internationale ?

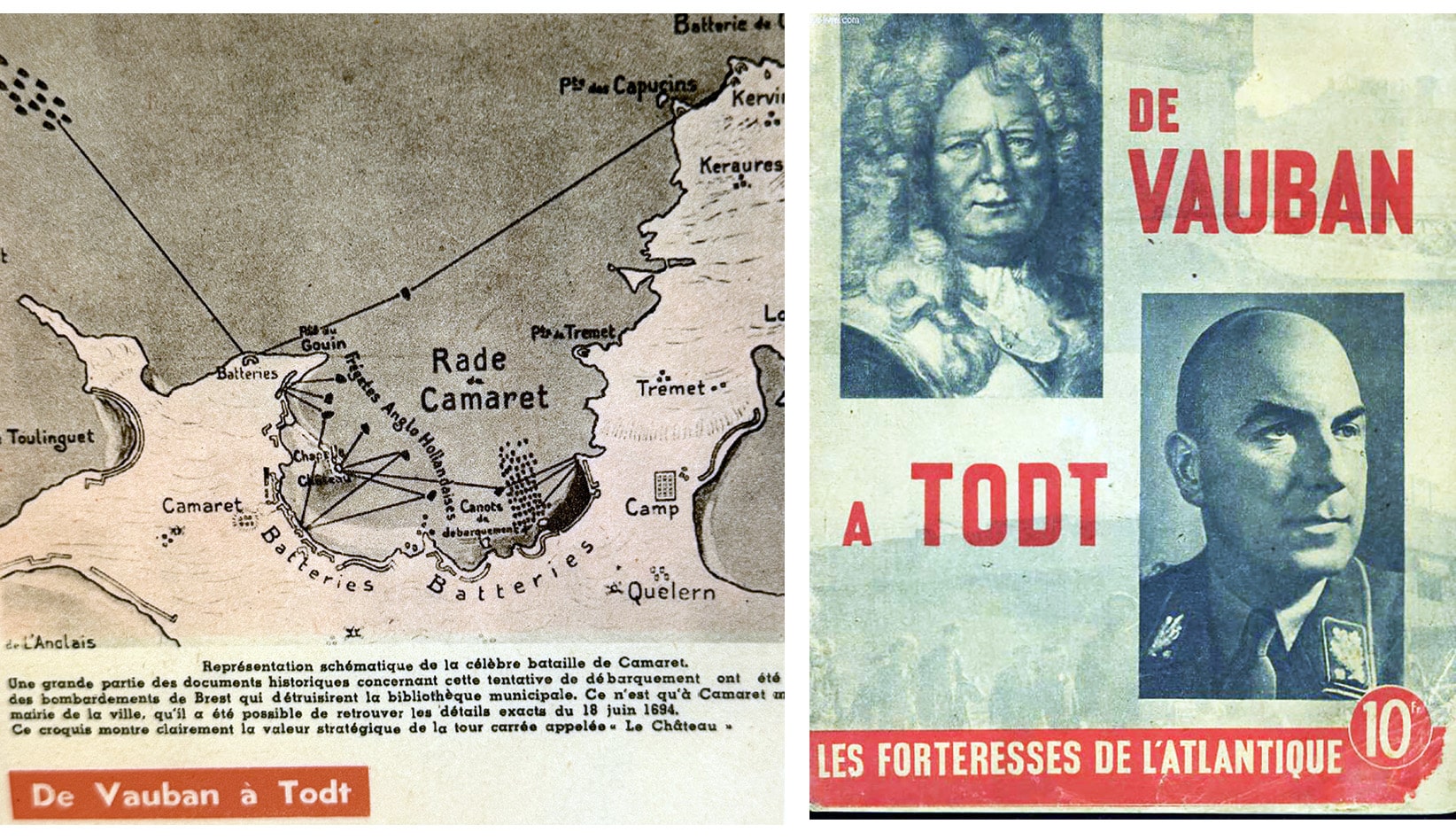

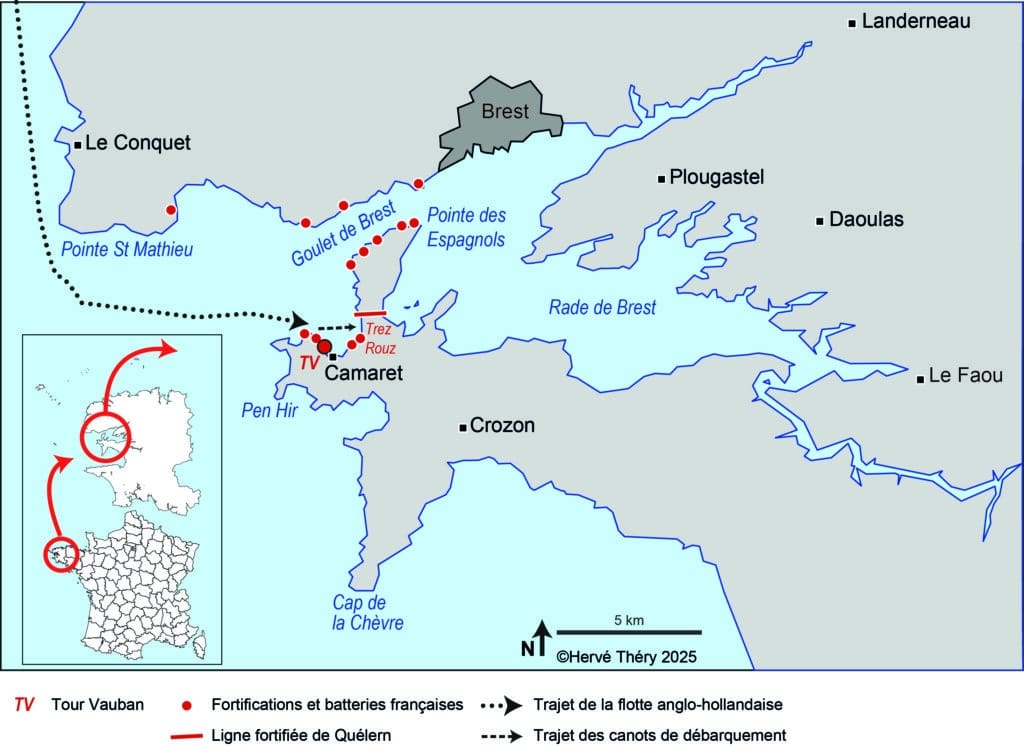

En 1688, Louis XIV avait déclaré la guerre à une coalition menée par les Anglais et les Hollandais, dénommée ligue d’Augsbourg. Au début de 1694, il avait décidé de déplacer le champ des opérations militaires vers la Méditerranée afin de contraindre l’Espagne à signer la paix et y avait envoyé une grande partie de sa flotte. Brest semblait alors un objectif facile et une grande opération avait été montée pour prendre la ville.

Le 18 juin, sous les ordres de l’amiral John Berkeley et du lieutenant-général Talmash, une importante flotte s’était présentée devant Camaret pour y débarquer plusieurs milliers d’hommes. Mais, ayant eu connaissance du projet, Louis XIV avait nommé Vauban commandant militaire de Brest et l’avait chargé d’organiser la défense du secteur. Celui-ci était donc présent sur place et, en coordonnant au mieux le peu de forces qu’il avait pu rassembler, il mit en déroute les troupes débarquées et fit échouer le débarquement.

La tour construite par Vauban quelques années auparavant a joué un rôle essentiel dans cette bataille, grâce à sa localisation judicieusement choisie.

Le goulet de Brest est la seule entrée possible pour lancer une attaque contre la ville, il n’est large que de 1 500 mètres et à chaque renversement de marée, les courants peuvent y atteindre une vitesse de 4 à 5 nœuds. Les anses de Camaret-sur-Mer et de Bertheaume, de part et d’autre de son entrée, étaient donc du temps de la marine à voile des escales indispensables pour attendre un courant favorable. Vauban avait de ce fait jugé nécessaire d’y établir une batterie de quatre ou cinq pièces de canon, appuyée par une tour fortifiée, pour éviter que des navires hostiles s’y postent en attendant ce moment, ou pour débarquer des troupes qui prendraient à revers les fortifications de la pointe des Espagnols, la partie nord de la presqu’île de Crozon. Son nom vient précisément de ce qu’elle avait été occupée par des troupes espagnoles lors des guerres de religion.

La construction de la tour de Camaret avait donc débuté en 1689 et les Anglais, comprenant l’importance stratégique des travaux en cours, avaient voulu la détruire. Mais lorsque, en 1691, 16 bâtiments anglo-hollandais s’étaient présentés dans la baie de Camaret, cinq frégates françaises s’y trouvaient et avaient réussi à repousser la flotte ennemie. Début mai 1694, une deuxième tentative fut décidée, pour attaquer Brest ou débarquer sur la côte, afin de contrôler le goulet et la rade. Après les préparatifs effectués à Portsmouth, la flotte, composée de 36 vaisseaux de guerre, 12 galiotes à bombes et 80 navires de transport portant environ 8 000 hommes de débarquement appareilla le 1er juin 1694 et, dans la soirée du 17 juin, elle était signalée en mer d’Iroise.

La tour Vauban à Camaret (Finistère)

Au matin du 18 juin, une épaisse brume obligea à différer l’assaut et ce n’est que vers 11 heures que sept navires purent attaquer la tour de Camaret, pour protéger les 200 chaloupes chargées de soldats qui se dirigeaient vers la plage de Trez-Rouz. Grâce à ses murs épais, elle résista au bombardement et, appuyés par les batteries du Gouin et de Tremet, ses canons coulèrent l’un des bâtiments, en endommagea cinq autres et le dernier, qui s’était trop approché de la côte, s’échoua et dut se rendre. C’est au cours de cette bataille que le sommet de la flèche du clocher de Notre-Dame de Rocamadour a été abattu, et il n’a jamais été reconstruit afin de perpétuer le souvenir de cette bataille.

Le contexte de la bataille

Entre-temps, le général Talmash à la tête de 1 300 hommes, dont des huguenots français, débarquait sur la plage de Trez-Rouz. Ils furent accueillis par le feu nourri de 1 200 miliciens garde-côtes, sous les ordres de Tanguy le Gentil de Quelern, capitaine de Crozon.

Macaulay écrit dans son Histoire d’Angleterre1 que Talmash « était convaincu que les forces qu’il voyait rassemblées sur le rivage n’étaient qu’un ramas de paysans qui avaient été racolés en toute hâte dans le pays avoisinant. Certain que ces soldats pour rire s’enfuiraient comme des troupeaux de moutons devant de vrais soldats, il ordonna à ses hommes de ramer vers le rivage. Un feu terrible moissonna ses troupes avant qu’elles eussent pu atteindre la terre. À peine avait-il mis le pied lui-même sur le rivage qu’il reçut un boulet de canon dans la cuisse ». Grièvement blessé, le général anglais fut emporté vers l’escadre et mourut quelques jours plus tard. La contre-attaque française repoussa les hommes débarqués à la mer, qui ne pouvaient plus battre en retraite car la marée descendante avait laissé les chaloupes à sec et seulement une dizaine d’entre elles rejoignirent la flotte.

Les pertes anglaises furent donc lourdes : « Du côté des Anglais, 800 hommes de débarquement tués ou blessés, 400 hommes tués sur les vaisseaux, et 466 prisonniers, dont 16 officiers. Les Français, d’après les rapports dressés le jour même par MM. de Langeron et de Saint-Pierre, n’auraient compté qu’environ 45 blessés, dont 3 officiers, au nombre desquels était l’ingénieur Traverse, qui eut un bras emporté2. »

Depuis cette date, la plage du débarquement, dont on dit que le sang y a tellement coulé que le sable en était rouge, porte le nom de Trez-Rouz (sable rouge). La falaise où Talmash débarqua porte encore aujourd’hui le nom de Maro ar saozon (la mort anglaise).

Pour fêter la victoire, Louis XIV fit frapper une médaille sur laquelle fut inscrit « Custos oræ Armoricæ » et « Angl. et Batav. cæsis et fugatis 1694 » (« Gardienne du littoral de l’Armorique » et « Anglais et Bataves battus et mis en fuite 1694 ». Par décision du 23 décembre 1697, les États de Bretagne exemptèrent les Camarétois « totalement de contribuer aux fouages, tailles et aultres subsides qui se levoient dans les autres paroisses de la Province de Bretaigne3 ».

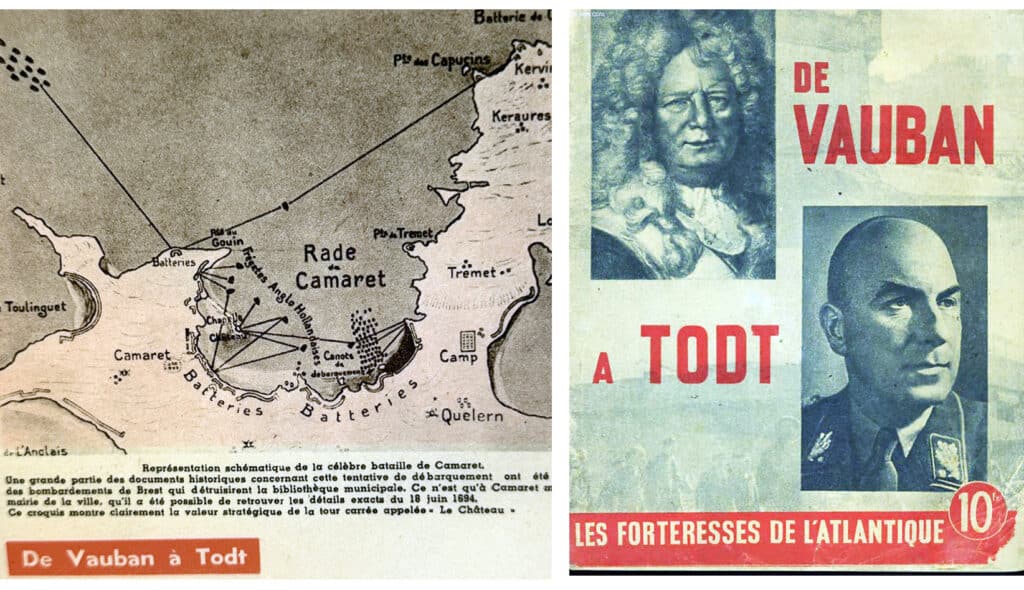

Cette bataille attira, beaucoup plus tard, l’attention d’un autre ingénieur (chargé lui aussi d’éviter un débarquement dans la région), l’ingénieur Todt, chargé de la construction du mur de l’Atlantique au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il fit éditer une brochure recensant différents exemples allant de « Guillaume 1er, dit Le Conquérant, duc de Normandie, entre en campagne contre l’Angleterre » à « De Vauban à Todt ». L’auteur, Wolfgang Vennemann4, y traite en détail la « Tentative de débarquement britannique près de Brest (bataille de Camaret) ».

De Vauban à Todt

La tour Vauban de Camaret, classée depuis 2008 par l’Unesco au patrimoine mondial de l’humanité, est le témoin de cette journée décisive. Bien que de taille plus modeste que ses citadelles du Nord, elle est remarquable par le rôle qu’a joué Vauban, en choisissant avec sagacité sa localisation et parce que c’est la seule occasion où il ait exercé seul un commandement militaire indépendant. Lieutenant-général des armées depuis 1688, il n’avait accepté d’être nommé « commandant suprême de toutes les forces françaises, terre et mer de la province de Bretagne » qu’à une condition remarquable : il ne serait « lieutenant-général de la Marine que pour l’honneur », c’est-à-dire sans solde5.

1 Thomas Babington Macaulay, The History of England : From the Accession of James the Second, vol. 4, Londres, 1864.

2 Prosper Levot, Histoire de la ville et du port de Brest, vol. 2 : Le port depuis 1681, Brest, 1865.

3 Georges-Gustave Toudouze, Camaret : grand’garde du littoral de l’Armorique, Gründ, 1954 (réimpr. 1993, Res Universis, coll. « Monographies des villes et villages de France »).

4 Wolfgang Vennemann, Les Forteresses de l’Atlantique contre l’Angleterre. De Vauban à Todt, IMPR. A.T.S.-C.O.L., 1943.

5 Georges-Gustave Toudouze, Camaret et Vauban, Alpina, 1967.