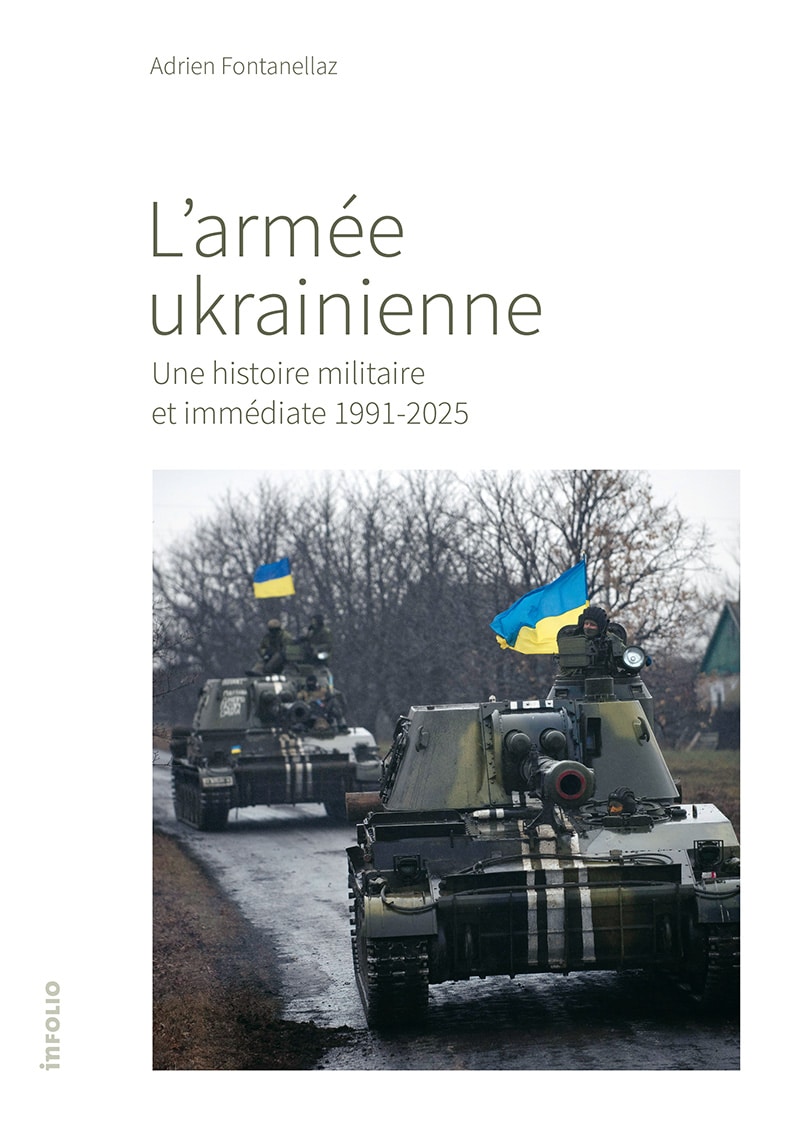

Adrien Fontanellaz, historien suisse spécialisé dans l’étude des conflits contemporains, signe un ouvrage minutieusement détaillé retraçant l’évolution de l’armée ukrainienne, de sa création contemporaine dans le sillage de la dislocation de l’URSS à nos jours. Un ouvrage adapté au grand public qui saura tout de même ravir les passionnés. Précis et nuancé, celui-ci dissèque chronologiquement les étapes qui ont mené cette armée à son état actuel.

Propos recueillis par Élie Cruz. L’armée ukrainienne. Une histoire militaire et immédiate (1991-2025), Infolio, 2025

Les évènements de 2014-2015 dans le Donbass ont-ils été la première épreuve du feu pour l’armée ukrainienne ?

Ce fut, en effet, sa première épreuve du feu significative même s’il faut relever qu’elle avait envoyé une brigade en Irak aux côtés des forces américaines. Mais évidemment, on parle ici d’un conflit insurrectionnel de basse intensité, ce qui a peu de rapport avec la violence des affrontements qui sont intervenus dans le Donbass en 2014 et jusqu’au début de l’année 2015. Il faut aussi relever l’état de déliquescence de l’armée ukrainienne au début de l’année 2014 qui sortait d’à peu près une décennie de grave disette budgétaire. Cette dernière souffrait de maux endémiques comme la corruption, le népotisme, de très faibles niveaux d’entrainements et des matériels très peu entretenus.

Elle n’était donc pas prête à mener des opérations de grande ampleur et encore moins de combat conventionnel mais a réussi à s’adapter relativement rapidement jusqu’à être sur le point de vaincre les séparatistes, qui furent alors secourus par l’intervention directe de l’armée russe.

Quelles sont les leçons tactiques et stratégiques que l’armée ukrainienne a tiré des revers subis au cours des affrontement de 2014-2015 ?

En premier lieu, il en est ressorti le besoin d’augmenter les effectifs de l’armée et de constituer des systèmes de réserve ainsi que de rétablir la conscription, ce qui est intervenu quasi immédiatement après le début de la guerre dans le Donbass. De plus, il y a eu un retour à des éléments doctrinaux soviétique et russes, notamment avec une emphase très importante sur l’artillerie, les Ukrainiens s’inspirant largement des Russes à cet égard. Parallèlement, on note une accentuation des efforts en vue d’adopter des pratiques otaniennes, par exemple, avec la constitution d’un corps de sous-officiers ou de l’adoption du commandement par l’intention afin d’accroître la flexibilité des échelons subalternes.

De plus, une montée en puissance quantitative est aussi intervenue. L’accent a été mis sur le fait de pouvoir constituer de la masse rapidement au travers d’une réserve opérationnelle organisée, rapidement mobilisable et permettant de compléter les brigades de combat d’active ou d’activer des unités de réserve. Enfin, une défense territoriale a été créée dans le but de pouvoir assurer des prestations de protection des arrières voire de guérilla en cas d’occupation du territoire.

Dès le début du conflit (2014), on note un engagement direct d’acteurs issus de la société civile, à l’image de bataillons de volontaires comme Azov. Quelle a été l’ampleur et l’impact de cette mobilisation ?

Il y a deux facettes à cette mobilisation. Premièrement, et à la suite de l’état de déliquescence de l’armée ukrainienne évoqué précédemment, on a pu voir l’apparition dans le Donbass de tout un conglomérat de milices aux affiliations politiques et financements divers qui se sont substitués à son action. Ces dernières ont permis d’occuper le terrain à un moment où l’armée ukrainienne n’était pas en mesure de déployer des effectifs suffisants pour contenir l’expansion des zones séparatistes. Ces bataillons de volontaires ont par la suite été intégrés dans les ordres de bataille de l’armée et de la garde nationale.

Deuxièmement, et du fait des défaillances de leur chaîne logistique, les unités de l’armée ont été amenées à se procurer elles-mêmes une partie de leur approvisionnement. S’est donc rapidement mis un place un soutien orchestré par la société civile, tout d’abord initiées par les familles des soldats mais qui mena ensuite à la création d’associations de soutien à l’armée fournissant par exemple nourriture et médicaments. Dès 2014, une de ces associations développait une application de gestion des feux d’artilleries en coopération avec des officiers subalternes. Le phénomène milicien et l’imbrication directe entre société civile et des échelons relativement bas dans l’armée vont notamment prendre une nouvelle ampleur à la suite de l’invasion russe de février 2022.

Les combats ont permis l’édification de héros de guerre et de mythes fondateurs. Dans un contexte d’invasion, quel retentissement cela a-t-il pour les soldats, mais aussi pour la population civile ?

Le contexte de défaites répétées face aux séparatistes appuyés par les groupes bataillonnaires russes d’août 2014 à février 2015 a vu naturellement se développer un besoin de mettre en exergue la bravoure des soldats. Fin 2014 a lieu l’épisode des « cyborgs », qui aura un grand retentissement. Celui-ci met en lumière la résistance extrêmement déterminée des défenseurs, dès lors qualifiés de « cyborgs », de l’aéroport de Donetsk, qui tiendront celui-ci durant plusieurs mois face à des assauts répétés des forces séparatistes appuyés par l’artillerie lourde russe. C’est donc l’abnégation, bien réelle, de la troupe qui est mise en avant à cette occasion.

Les premiers jours de l’invasion de février 2022 furent une période cruciale ou le destin de l’Ukraine était en suspens et où il s’agissait d’affirmer la volonté de défendre l’indépendance nationale. C’est dans ce contexte que l’on vit apparaître des mythes telles que celui du fantôme de Kyiv, soit un pilote de chasse anonyme qui aurait remporté plusieurs victoires en combat aérien à bord de son MiG-29. Il s’agissait d’une légende mais il reflétait la réalité d’une petite communauté d’aviateurs qui opéraient alors dans des conditions impossibles au prix de lourdes pertes. On peut penser aussi au refus initial de capituler de la petite garnison de l’île aux Serpents, qui a instantanément fait l’objet d’une très vaste médiatisation. Plus tard, la défense acharnée de Marioupol menée par les unités d’infanterie de marine et celles du régiment Azov, qui s’achèvera par la reddition de plusieurs milliers de soldats exténués et affamés à la suite d’un siège de plusieurs mois, va aussi devenir un geste héroïque et le rapatriement des soldats capturés via des échanges de prisonniers un enjeu majeur. Tous ces épisodes vont participer à l’édification d’une symbolique de défense farouche de l’indépendance nationale pour combler un besoin de figures de ralliement. Celle-ci va jouer un rôle majeur sur le plan national mais surtout servir les tentatives ukrainiennes visant à obtenir un soutien international aussi vaste que possible.

L’Ukraine étant dépendante de soutiens extérieurs, notamment en matière de matériel et d’appui occidental, à quel point les enjeux politiques et communicationnels ont-ils influencé la conduite des opérations militaires ?

On est encore loin de pouvoir avoir une image exhaustive de cela. Ce qui est clair est que le soutien occidental n’a jamais été un acquis pour les Ukrainiens, confrontés à une incertitude permanente à cet égard.

Ainsi, les Occidentaux étaient réticents à livrer des armes offensives avant l’invasion de 2022. Puis ils ont livré seulement des armes portables, comme des missiles antichars et antiaériens, exploitables dans des opérations de guérilla puisque ils n’étaient pas certains de la capacité de l’armée ukrainienne à résister du fort au fort. Ce n’est qu’une fois les troupes russes repoussées du nord du pays que des livraisons d’armes lourdes sont intervenues. Dans un premier temps, il s’agissait de blindés de conception soviétique afin de masquer leur provenance ou du matériel dont la vocation était présentée comme défensive, à l’instar de l’artillerie.

La relation entre Ukrainiens et Occidentaux s’est donc constamment distinguée par d’interminables tractations, les premiers tâchant de mettre en lumière la nécessité d’une aide massive et variée, et les seconds s’avérant soucieux d’éviter l’escalade avec les Russes.

Côté ukrainien, il y a eu aussi cette sensation qu’il fallait également démontrer que l’on était « dignes » du soutien reçu et de ce fait éviter les mauvaises nouvelles sur le plan militaire de crainte qu’elles ne compromettent de nouvelles fournitures. Cela a beaucoup pesé dans certaines opérations, notamment dans le refus des autorités politiques d’autoriser un repli de Bakhmout alors que la ville était déjà militairement condamnée. L’offensive de Koursk avait également une vocation communicationnelle, avec comme but de démontrer des capacités offensives et de des gains territoriaux afin de contrer le narratif de victoire inéluctable avancé par Moscou.

La dépendance en vigueur d’armement s’est aussi traduite par un certain droit de regard et une influence énorme de la part des officiers américains, ce qui a beaucoup pesé dans la conception de l’offensive de 2023 ou encore les axes d’efforts choisis pour les contre-offensives ukrainiennes de 2022. Tout cela participe d’une forme d’échec puisque les incertitudes relatives à l’allocation et à l’arrivée des aides occidentales ne favorisent guère une vraie planification stratégique de l’effort de l’effort de guerre.

À cet égard la situation n’a guère évolué, voire s’est aggravée, en 2025 avec les volte-face à répétition de Donald Trump.

Face aux continuels défis d’un affrontement à haute intensité, comment l’Ukraine a-t-elle réorganisé son industrie de défense ?

Avant-guerre, l’industrie de défense ukrainienne était contrôlée par un conglomérat d’État qui employait environ 70 000 personnes. Malgré sa réduction de format drastique en comparaison à l’ère soviétique, l’industrie de défense ukrainienne restait donc importante.

Elle maîtrisait tout un ensemble de savoir-faire, était active dans le secteur de l’aéronautique et produisait des matériels autochtones tel que le missile de croisière antinavire « R-360 Neptune » ou le blindé BTR-4.

Des suites de l’arrivée de la guerre, il y a eu une intensification des cadences de production de cet appareil étatique ainsi que l’arrivée de nombreuses entreprises civiles comme Ukrainian Armor qui construit des véhicules blindés MRAP (« Mine Resistant Ambush Protected ») ou encore des myriades d’ateliers produisant ou adaptant des mini-drones. Les succès ont été certains, à l’image de la production en grande série du canon autopropulsé 2S22 Bohdana, équivalent du canon CAESAR français, celle du drone de reconnaissance Shark ou encore du drone d’attaque à longue portée An-196 Liutyi. L’industrie ukrainienne a aussi mis en place des chaînes de production de munitions d’artillerie et livre obus et roquettes de tous calibres en quantités importantes. Elle continue à offrir un avantage crucial en termes de maintien en condition opérationnelle des équipements, particulièrement d’origine soviétique, en permettant de les réparer ou de les rétrofiter localement. Cette infrastructure a ainsi permis de réactiver, comme le font des Russes, des véhicules laissés à l’abandon durant les décennies précédentes, et d’entretenir les centaines de blindés capturés à l’ennemi depuis le début de la guerre.

Après plus de dix années de guerre et une expérience acquise sur le terrain, quel est selon vous le statut actuel des forces armées ukrainiennes sur le plan militaire mondial ?

L’armée ukrainienne n’est pas uniforme. Ceci est dû au fait qu’elle souffre de dysfonctionnements au sein de ses organes de conduite stratégique et opérative ainsi que dans ses chaînes d’approvisionnement logistique ou encore dans ses organes de recrutement et d’entraînement. Certes, et grâce à son fonctionnement décentralisé, ses unités compensent, parfois avec beaucoup de succès, une partie de ces défaillances grâce à leurs connections avec la société civile, mais ce fonctionnement est par nature inégalitaire puisque toutes n’ont pas le même prestige. Certaines brigades, peu soutenues, sont ainsi quasiment laissées à l’abandon et progressivement réduites à l’état de squelettes, et se trouvent donc particulièrement ciblées par les Russes, alors qu’à l’autre extrémité du spectre se trouvent une vingtaine de brigades extrêmement efficaces. En soi, l’existence même de ces difficultés, en grande partie induites par la montée en puissance très rapide d’une armée aussitôt engagée dans une guerre d’attrition face à un adversaire redoutable, est une source majeure d’enseignements.

Par ailleurs, ces difficultés ne doivent cependant pas escamoter le fait que l’armée ukrainienne détient un capital d’expérience et de savoir-faire unique, partagé seulement avec l’armée russe, puisque s’inscrivant dans des paradigmes largement inédits. Ceux-ci trouvent leur origine par exemple dans la configuration nouvelle de front où les drones sont totalement intégrés, ce qui se traduit par une bande d’interdiction d’environ 40km de profondeur de part et d’autre de celui-ci et qui force les belligérants à manœuvrer à des échelons très bas sur le plan tactique. Aujourd’hui, une attaque mécanisée en colonne de compagnie est devenue pratiquement suicidaire pour les deux camps. La connaissance théorique ou les manuels tactiques antérieurs à cette guerre n’adressent donc pas un contexte qui les a dépassés et devront être remaniés à l’aune de cette nouvelle réalité. On peut aussi mentionner l’expérience de la guerre aérienne où l’on voit les deux belligérants mener des campagnes stratégiques dans leurs profondeurs respectives à l’aide de quantités gigantesques de drones, et ce pour des coûts comparativement très bas alors que contrer ces attaques de saturation avec des moyens conventionnels est au contraire extrêmement coûteux. Ce défi a notamment induit chez les Ukrainiens le développement d’une série d’innovations destinées à abaisser le coût des interceptions, via des moyens de guerre électroniques ou de drones anti-drones, ou plus simplement, à une artillerie antiaérienne de petit calibre largement considérée comme obsolète par ailleurs.

Ainsi, du fait son expérience de la guerre de haute intensité dont les modalités sont constamment remodelées par des évolutions technologiques accélérées, l’armée ukrainienne est devenue un acteur central dans le paysage militaire global, ou à tout le moins, occidental.

https://www.infolio.ch/livre/larmee-ukrainienne-une-histoire-immediate-1991-2025/