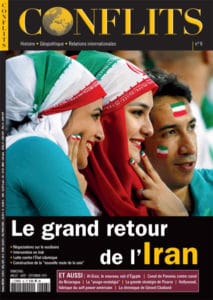

Le rétablissement d’un minimum d’ordre au Proche-Orient passe par le retour de l’Iran dans le concert des nations. Obama l’a compris.

À l’heure où ces lignes sont écrites, l’accord nucléaire permettant la fin des sanctions contre l’Iran est encore incertain. En le rendant possible, comme il l’a déjà fait pour Cuba, Barack Obama donne une leçon de réalisme géopolitique que Conflits ne peut qu’apprécier.

Encore faut-il distinguer deux avatars du réalisme. Soit la retenue de la puissance, soit l’aveu d’échec. Le réalisme de Barack Obama relève de la seconde catégorie.

Dans le premier cas, la puissance, consciente que sa manifestation débridée serait déstabilisatrice, fixe des limites à son action. Telle est la position que prônait le jeune Kissinger (voir la recension de l’ouvrage que Charles Zorgbibe lui consacre, page 76). Elle se fixe des objectifs précis, comprend et reconnaît les intérêts des autres puissances au point de leur faire une place dans l’ordre international. On pourrait dire qu’elle est apollinienne et qu’elle redoute plus que tout les débordements de Dionysos, dieu de la transe et de l’errance.

Il est une propension américaine à la démesure dionysiaque. La certitude d’une totale supériorité morale et matérielle l’explique. La « nation indispensable » qui incarne le bien et possède la force ne peut se retenir : ce serait abandonner les autres peuples à leur sort misérable – du moins les États-Unis en sont-ils persuadés. Cela n’empêche pas les manœuvres, cela n’interdit pas les arrière-pensées inspirées par les intérêts. L’ancienne secrétaire d’État Condoleezza Rice parlait d’« idéalisme pragmatique ». Dans sa bouche, c’est l’idéalisme qui vient en premier, au risque d’une véritable fuite en avant comme on l’a vu depuis les années 1990.

C’est alors qu’émerge une autre forme de réalisme. Il s’apparente à la dépression qui suit les bacchanales et leurs orgies de chants, de vin et d’hallucinations. Les États-Unis constatent que leurs forces ne sont pas illimitées. Ils doutent de leur supériorité morale et de leur droit à régenter le monde. Tel était leur état d’esprit à la fin des années 1970. Il permit l’accès à la Maison-Blanche de Richard Nixon, un président réaliste, trop aux yeux de beaucoup d’Américains qui virent en lui un cynique et un tricheur.

Le réalisme de Barack Obama ressemble à cette prise de conscience. Elle est bien un aveu d’échec. Nous sommes loin du « Yes we can » de la campagne électorale de 2008, loin du discours du Caire, plus loin encore des prétentions des néo-conservateurs à construire un « Grand Proche-Orient » démocratique. Les troupes américaines n’ont pas plus gagné les guerres d’Irak et d’Afghanistan qu’elles n’avaient gagné la guerre du Vietnam. Comme au Vietnam dans les années 1970, l’utilisation de l’aviation, et maintenant des drones, ne compense pas le retrait des troupes au sol – on le voit dans l’impossibilité d’arrêter, aujourd’hui, l’expansion de Daesh. Comme au Vietnam Kennedy et Johnson, Obama aura tout tenté au Proche-Orient, s’appuyant selon les moments sur les Kurdes, les Turcs, les Saoudiens, les Israéliens ; il aura misé tantôt sur les révolutions arabes, tantôt sur les islamistes « modérés »… au risque d’être instrumentalisé par chacun de ses partenaires, plus subtils qu’il ne le croyait.

Le rapprochement en cours avec l’Iran s’apparente au rapprochement avec la Chine que l’échec au Vietnam avait rendu possible. On n’était pas obligé d’aimer le régime maoïste ni d’oublier ses crimes. On n’est pas obligé d’admirer la théocratie iranienne. Là n’est pas le problème. Le rétablissement d’un minimum d’ordre au Proche-Orient passe par le retour de l’Iran dans le concert des nations. Obama l’a compris.

Il ne faut pourtant pas s’illusionner. Sur d’autres fronts, Obama n’a pas fait preuve du même réalisme. Et demain, ce retour au réalisme pourrait se révéler éphémère autant que les présidences de Richard Nixon, suivie par celle de Jimmy Carter.

Cette incapacité à devenir vraiment réaliste constitue le drame des États-Unis comme l’a souligné Olivier Zajec (La Nouvelle Impuissance américaine. Essai sur dix années d’autodissolution stratégique, Éditions de l’Œuvre, 2011) : ils sont en train de devenir une puissance comme les autres, mais leur matrice idéologique leur interdit d’être une puissance comme les autres. Aussi est-il probable qu’ils continueront à osciller entre croisades démocratiques et repli stratégique, entre idéalisme et pragmatisme, entre rêve et réalité.

Pascal Gauchon

[divider]

Boutique. Voir l’intégralité des numéros : cliquez ici

[product_category category= »numero-papier » orderby= »rand » per_page= »4″]