L’abrogation de la loi César, présentée comme une victoire diplomatique, ne saurait masquer la gravité des maux économiques syriens. Effondrement industriel, crise agricole, urbanisation anarchique, la levée des sanctions n’offrira qu’un répit illusoire sans réformes structurelles profondes.

Fabrice Balanche, grand expert des affaires syriennes, est de retour de Syrie après plusieurs semaines à étudier les évolutions sociales et politiques. Dans cette série d’articles, il dresse un portrait du pays tel qu’il l’a vu. Difficultés économiques et sociales, séparation des communautés, insécurité, les défis sont nombreux pour le nouveau dirigeant, al-Charaa. Un regard clair et lucide.

Le 10 octobre, le Sénat américain a abrogé la loi César, qui interdisait toute aide, investissement ou transaction avec le gouvernement syrien ou des entreprises liées, ce qui a été salué par al-Charaa comme une victoire de sa diplomatie et une étape cruciale pour relancer le pays. En théorie, les transferts financiers entre la Syrie et le reste du monde devraient reprendre à la fin de l’année 2025.

Cependant, cela ne suffira pas à redresser l’économie syrienne. Pour cela, il faudra que l’environnement général soit propice et surtout que les entrepreneurs et les investisseurs reprennent confiance. Jusqu’à présent, Ahmad al-Charaa a affirmé aux Syriens que les sanctions constituent l’obstacle principal au rétablissement de la prospérité. Mais qu’en est-il de sa politique et du potentiel ?

L’effondrement du tissu industriel syrien

Les islamistes sont libéraux sur le plan économique. Ils favorisent le commerce aux dépens de l’industrie et de l’agriculture, car ils sont dans l’imitation de Mahomet. Ainsi, en Égypte et en Tunisie, la courte période dans laquelle ils étaient au pouvoir s’est traduite par un effondrement des activités productrices au profit du négoce, y compris de la contrebande[1].

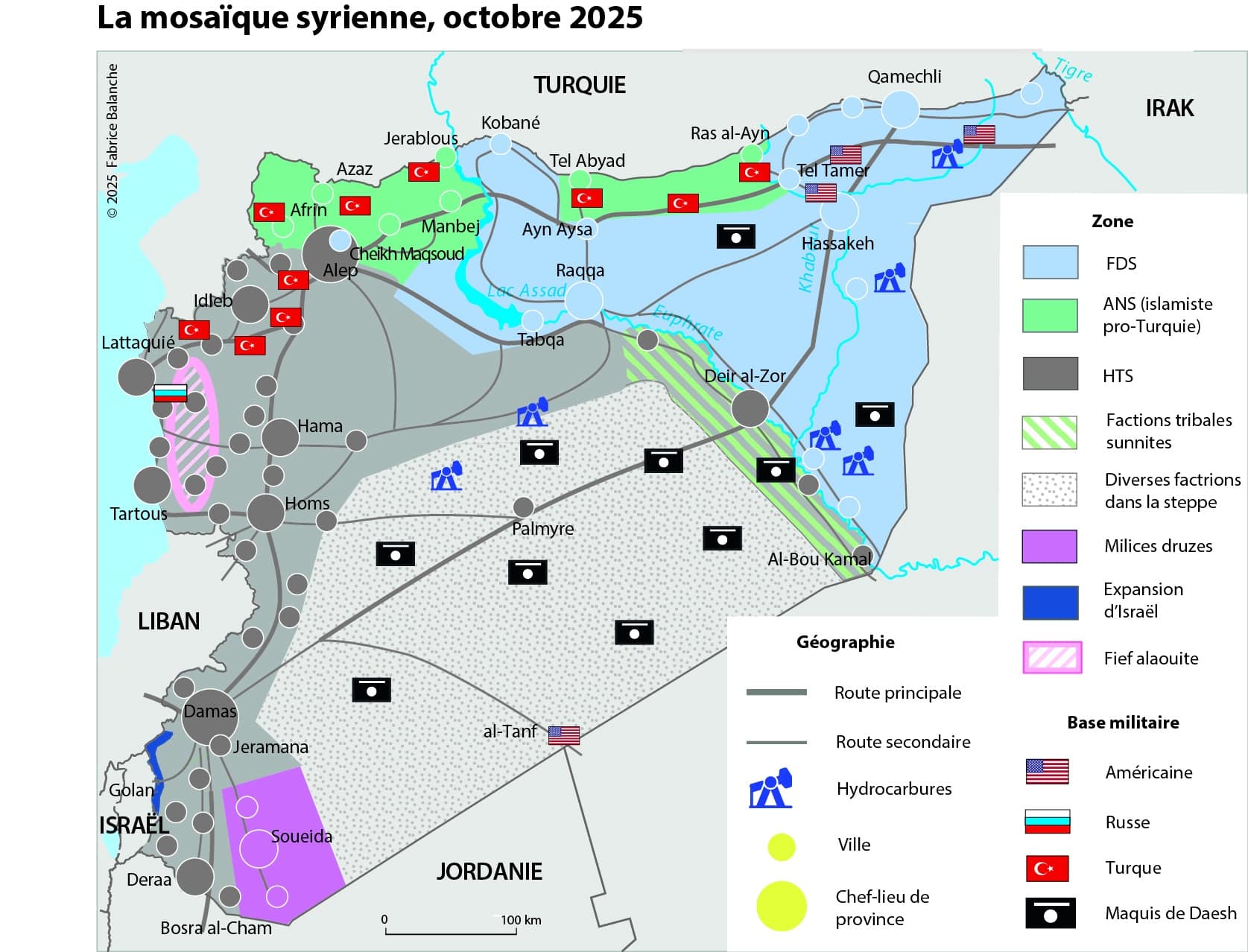

En Syrie, les produits venus de Turquie sans taxe ont envahi le marché syrien dès décembre 2024, mettant à l’arrêt la plupart des usines qui avaient pu subsister, durant le conflit. La situation est particulièrement désastreuse à Alep, la métropole industrielle du pays. La zone d’activité de Cheikh Najar a été entièrement pillée en 2012 par les rebelles. Ensuite, la ville a connu pendant cinq ans un siège d’une violence inouïe. Cela a poussé les élites économiques à fuir vers la Turquie, le Golfe et l’Égypte.

A lire également : Retour de Syrie : Un pays au centre des rivalités régionales

Les entrepreneurs du textile à Alep ont donc relocalisé leurs usines en Égypte et en Turquie, bénéficiant ainsi de conditions de travail plus stables et d’un accès à des marchés de consommation beaucoup plus importants, grâce à leur appartenance à des zones de libre-échange. Ils n’envisagent pas de retour en Syrie, car l’investissement dans ce secteur nécessite une visibilité minimale de décennies, ce qui leur fait défaut.

Par ailleurs, la main-d’œuvre qualifiée qui faisait la force de l’industrie syrienne a disparu[2]. Elle a suivi ses patrons en Turquie et en Égypte, ou s’est exilée en Allemagne. L’écosystème manufacturier qui s’était construit au fil du temps dans les grandes métropoles syriennes s’est volatilisé avec la guerre et sa reconstitution prendra au moins une génération.

(c) Fabrice Balanche

Une action gouvernementale propice aux échanges

Depuis janvier 2025, le trafic du port de la Lattaquié est en vive augmentation. La valeur des importations a triplé tandis que celle des exportations s’est accrue de 60%[3]. La libéralisation des changes, l’absence de taxes sur les marchandises et la suppression de procédures bureaucratiques kafkaïennes stimulent les échanges commerciaux pour la plus grande satisfaction de la classe marchande[4]. Cela s’est notamment traduit par l’importation de plus de dizaines de milliers de véhicules d’occasion au cours des huit derniers mois, pour un montant déclaré de plus de 3 milliards de $.

Dans l’ancien système, l’entrée d’automobiles était limitée et assujettie à des taxes élevées. Leur valeur a été divisée par quatre, rendant accessible le rêve de voiture individuelle pour de nombreux Syriens. On se réjouit aussi de la baisse générale des prix sur les téléphones portables, les ordinateurs, les panneaux solaires, et sur tous les autres produits importés. Toutefois, il faut avoir les moyens de se les procurer, car le fossé est immense entre ceux qui reçoivent de l’aide d’un parent installé à l’étranger et ceux qui ne comptent que sur des ressources locales.

En effet, les rémunérations dans la fonction publique ont quadruplé, passant de 20 $ par mois à 80 $ grâce aux dons du Qatar et d’Arabie saoudite. Malgré cela, cela demeure insuffisant pour vivre convenablement, compte tenu de l’augmentation du coût des produits de première nécessité causée par la fin des subventions sur les carburants et les aliments.

Toutefois, ces hausses de salaire ont contribué à combattre la corruption. Tous ceux que nous avons rencontrés, qu’il s’agisse de citoyens ordinaires ou d’entrepreneurs, ont souligné l’assainissement des relations avec l’administration et la police. Ces progrès font naître l’espoir que la situation économique s’améliore pour tous une fois les sanctions levées. On oublie trop vite les défis structuraux de plusieurs secteurs, comme l’agriculture, qui reste la principale ressource d’au moins un tiers de la population.

Le stress hydrique menace le pays

L’agriculture syrienne est extrêmement tributaire des précipitations. Or, le pays fait face à une sécheresse pour la troisième année consécutive. Les nappes phréatiques sont surexploitées en l’absence de réglementation, ce qui entraîne une baisse constante de leur niveau.

Dans la région du nord-est alimentée par l’Euphrate, la Turquie laisse de moins en moins d’eau s’écouler en Syrie, ce qui réduit les superficies irriguées. La Syrie est confrontée à un problème structurel et non conjoncturel, contrairement à ce que pensent les paysans et les autorités.

Le changement climatique est une menace réelle qui oblige l’agriculture syrienne à s’adapter à la pénurie. Or, cela nécessite un État stratège qui investirait dans le traitement des eaux, ainsi que dans la modernisation des systèmes d’irrigation.

Pendant la guerre, les exploitants se sont affranchis des règlements sur l’utilisation des ressources souterraines ; des puits illicites sont apparus en grand nombre, asséchant les nappes phréatiques. Il est impératif d’instaurer un contrôle rigoureux du potentiel hydrique afin d’empêcher de causer des dommages irréversibles à ce précieux capital. Cependant, le nouveau gouvernement évite de froisser les communautés rurales, où les tribus sont influentes. De plus, le coût de ces investissements est exorbitant, probablement plusieurs milliards de dollars, et aucun prêteur n’a envie de s’engager dans un projet risqué.

A lire également : Qui est al-Joulani, le nouveau maître de la Syrie ?

Pour assurer la sécurité alimentaire du pays, le gouvernement syrien mise sur le retour du nord-est syrien sous contrôle des FDS dans son giron. Dans le passé il était le grenier à blé de la Syrie, et lui garantissait son indépendance en céréales[5]. Aujourd’hui la production s’est effondrée et les dirigeants de l’AANES sont obligés d’importer de la farine pour nourrir les 3 millions d’habitants de la région.

Tout d’abord, l’approvisionnement en eau pour l’irrigation du périmètre de l’Euphrate est devenu insuffisant, tandis que les nappes phréatiques sont surexploitées et s’assèchent.

D’autre part, le système de production est complètement désorganisé. Les cultivateurs ont réduit ou supprimé l’utilisation des engrais, depuis qu’ils ne sont plus subventionnés. Les coûts élevés du carburant pour les motopompes limitent considérablement l’irrigation en dehors des périmètres alimentés par le fleuve. Si bien que les rendements se sont effondrés, passant de plus de 50 quintaux par hectare avant-guerre en zone irriguée à juste 20 quintaux aujourd’hui[6].

Dans les zones d’agriculture sèche, ils optent pour l’avoine plutôt que le blé, car ils ont la certitude de récolter une quantité minimale qui sera commercialisable auprès des éleveurs. En revanche, ils risquent de perdre une année de travail en semant du blé si la sécheresse persiste.

L’exode rural se poursuit inexorablement vers les ceintures de misère des métropoles syriennes, où ils vivent de petits emplois et de l’aide internationale.

La reconstruction des villes est anarchique

Les agglomérations syriennes, ravagées par des dévastations catastrophiques, ne se distinguent pas par l’émergence de nombreux chantiers. Certaines personnes ont réintégré leurs logements endommagés et les réparent tant bien que mal. On note peu de constructions neuves. Des quartiers entiers, tels que Jobar et Daraya, situés en périphérie de Damas, sont toujours en ruine et leur réhabilitation passe nécessairement par leur démolition totale.

Cependant, comment indemniser les ayants droit ? Les habitants de cette région croient que les pays du Golfe vont intervenir généreusement en Syrie.

À Homs, le quartier de Khaldyeh est ainsi figé, en attendant qu’un investisseur se manifeste pour faire surgir le « boulevard de la victoire »[7] comme cela est indiqué sur les panneaux publicitaires. Certes, la reconstruction de certains quartiers peut représenter une opportunité économique. C’est le cas du centre-ville de Beyrouth dans les années 1990.

Une fillette passe devant des bâtiments endommagés dans le quartier de Midan à Alep, en Syrie, mardi 7 octobre 2025, après des affrontements nocturnes entre les troupes gouvernementales syriennes et les Forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes. (AP Photo/Omar Albam)

Malheureusement, ces secteurs périphériques et défavorisés ne retiennent l’attention des promoteurs que s’ils peuvent y ériger des enclaves résidentielles haut de gamme. Les classes populaires continuent de se serrer dans les zones informelles qui s’étendent maintenant sans contrôle, car les règlements d’urbanisme ne sont plus appliqués depuis décembre 2024. Le nouveau régime a compris que l’accès au logement est une condition indispensable de la paix sociale. Par conséquent, il laisse l’habitat illégal se développer.

Les réseaux d’eau et d’égout sont sérieusement endommagés. Les Syriens doivent acheter de l’eau potable et pour leurs besoins domestiques. En moyenne, les dépenses d’une famille équivalent à environ 20 % de ses revenus. Certaines personnes sont contraintes de s’abstenir d’acheter de l’eau potable et de consommer une eau contaminée, que ce soit par camion-citerne ou à travers le robinet. Les ONG s’efforcent de réhabiliter les stations, mais elles manquent de ressources pour intervenir sur les réseaux. Si bien que l’eau potable qui sort de la station est impropre à l’alimentation lorsqu’elle arrive chez les habitants[8].

Syrie, Damas, 7 septembre 2025. Immeubles résidentiels détruits par les bombardements dans le quartier de Jobar, à l’est de Damas, pendant la guerre. Crédit : Abd Albari/Deja Vu/SIPA/2509101603

Les chantiers de rénovation des infrastructures urbaines sont tout simplement prohibitifs. L’État n’a ni les moyens ni la volonté de s’atteler à la tâche. Cette situation crée des possibilités pour le secteur privé de développer des « gated communities » (quartiers résidentiels fermés) offrant des prestations absentes dans le reste de la ville, attirant ainsi les classes supérieures et la diaspora syrienne qui souhaitent y investir, comme c’est déjà le cas en Irak et en Égypte.

Dans ces deux pays, les élites politiques sont liées à des promoteurs immobiliers et profitent financièrement de l’essor de ces quartiers fermés. Elles n’ont donc aucun intérêt à rénover les centres urbains et à restaurer les services publics, puisque la dégradation de ceux-ci pousse les gens à s’installer dans les nouveaux quartiers privés.

L’évolution de l’urbanisme obéit à la tendance de fragmentation sociale causée par les conflits, l’affaiblissement de l’autorité étatique et l’insécurité.

A lire également : Syrie. Pourquoi Assad est tombé. Un témoignage de l’intérieur

[1] Ben Néfissa Sarah et Vermeren Pierre, Les Frères musulmans à l’épreuve du pouvoir, Paris, Odile Jacob, 2024, p.193

[2] Entretien avec Mr X, industriel d’Alep, septembre 2025.

[3] Entretien avec Mr Y, entrepreneur de Lattaquié, septembre 2025.

[4] Zaman Amberin, “Syria’s business elite embrace Sharaa, push for Caesar sanctions repeal”, Al-Monitor, 16 octobre 2025, https://www.al-monitor.com/originals/2025/10/syrias-business-elite-embrace-sharaa-push-caesar-sanctions-repeal

[5] Balanche Fabrice, « Le nord-est syrien : les enjeux du grenier à blé », Carto n°51, novembre-décembre 2018.https://www.areion24.news/2019/02/12/le-nord-est-syrien-les-enjeux-du-grenier-a-ble/

[6] Entretiens avec des agriculteurs du Nord-Est syrien au cours de différentes missions (2017-2024)

[7] Munqeth Othman Agh, “ Is Syria on the Recovery Path?”, ISPI, 3 octobre 2025 https://www.ispionline.it/en/publication/is-syria-on-the-recovery-path-218429

[8] Entretien avec un ingénieur travaillant pour une ONG à Raqqa, janvier 2022.