350. C’est le nombre de migrants arrivés en vingt-quatre heures sur la petite île de Gavdos, au sud de la Crète, le 27 février 2025. Ils se rendront ensuite dans l’espace Schengen, par la mer vers l’Italie ou par la terre via la route des Balkans. Ces chemins, s’ils sont moins empruntés depuis 2024, sont de plus en plus dangereux et sans cesse mouvants. La route des Balkans est actuellement en pleine reconfiguration, entre durcissement des frontières et professionnalisation des passeurs.

Article paru dans le N57 : Ukraine Le monde d’après

Par Domitille Casarotto, envoyée spéciale en Serbie

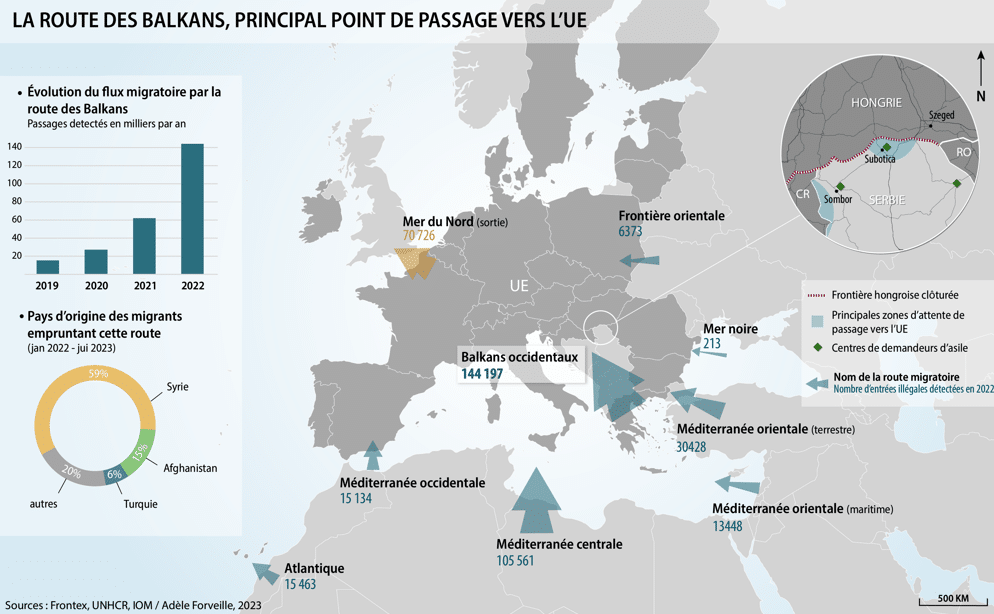

Dans les Balkans comme sur les autres routes migratoires, les flux sont en baisse. Selon les déclarations de l’Agence européenne de surveillance des frontières Frontex, le nombre d’entrées irrégulières dans l’Union européenne est tombé en 2024 à son plus bas niveau depuis 2021. Nous sommes bien loin de la crise migratoire de 2015-2016, qui avait conduit 900 000 personnes à emprunter le corridor des Balkans. Ce dernier menait de la Turquie à l’Autriche, l’Allemagne ou la France, en traversant d’abord la Grèce, la Macédoine du Nord, puis la Serbie et la Hongrie. Cette région, située aux portes de l’Union européenne, demeure un véritable carrefour migratoire pour les clandestins qui fuyaient autrefois la guerre civile syrienne et, aujourd’hui, un quotidien difficile. Ces arrivées massives avaient poussé le Premier ministre hongrois, Viktor Orbán, à ériger un mur pour freiner ce qu’il dénonçait comme une submersion migratoire. Celle-ci a drastiquement diminué. Pourtant, ce constat, instrumentalisé par les institutions européennes pour critiquer les partis anti-immigrationnistes en suggérant que leurs arguments n’auraient plus lieu d’être, masque une réalité de terrain plus complexe.

Des migrants moins nombreux, mais moins visibles

En effet, la baisse de 78 % des entrées illégales via la route des Balkans, mise en avant par Frontex, doit être relativisée. C’est l’analyse d’un expert du pôle sécurité en Europe du Sud-Est qui décrypte la situation : « Certes, les départs depuis la Turquie ont diminué en raison d’un accord conclu lors de la présidence hongroise du Conseil de l’UE, concède-t-il. Mais il convient surtout de souligner que les migrants sont de plus en plus difficiles à recenser, car ils transitent de moins en moins par les structures officielles. À mesure que les frontières deviennent complexes à franchir, les réseaux de passeurs se professionnalisent davantage. » Les migrants se passent alors des centres d’accueil officiels, seuls lieux où ils peuvent être enregistrés et comptabilisés.

À lire aussi : L’avenir de la zone Schengen passe aussi par la route des Balkans

Les passeurs, souvent organisés en réseau selon leur pays d’origine, leur proposent un voyage clé en main, avec des forfaits adaptés aux moyens financiers des migrants. À l’image d’une agence de voyage classique, certains packages destinés aux plus aisés incluent une prise en charge complète : transport jusqu’au pays de destination et accès à un emploi, souvent clandestin. Un trajet de la Turquie vers l’Union européenne coûte ainsi entre 15 000 et 20 000 euros, incluant la location de véhicules et la fabrication de faux documents. Le prix augmente proportionnellement aux obstacles rencontrés pour franchir les barrières frontalières. Dans le contexte actuel de durcissement des politiques migratoires européennes, migrants et passeurs adoptent une discrétion accrue et privilégient des itinéraires alternatifs.

Une recrudescence de la violence

Ces migrants en situation irrégulière forment une population doublement exposée : ils sont à la fois susceptibles d’être exploités comme un outil de pression ou un levier de déstabilisation géopolitique et vulnérables aux dangers des itinéraires souvent périlleux. La route des Balkans figure parmi les plus risquées. Cette situation s’explique par la présence de gangs de passeurs qui ne se contentent plus de violer les lois nationales pour transporter les migrants, mais s’associent désormais aux mafias transnationales balkaniques. Ces groupes cherchent à établir un monopole sur la gestion du trafic migratoire, une activité qui représente une véritable manne financière. Cette manne suscite des rivalités violentes entre les différents gangs, comme en témoigne la situation à la frontière serbo-hongroise.

Un patron d’hôtel à Subotica, ville frontalière, raconte : « Ils sont plus armés que la police. Avec leurs kalachs, ils ne craignent pas les patrouilles. Ils viennent même se battre dans la ville, et des migrants sont morts lors de leurs règlements de compte ! » En effet, des échanges de tirs ont lieu presque chaque semaine dans cette zone, qui sert de plaque tournante près des frontières roumaine, hongroise et bosniaque. Pire encore, les migrants incapables de financer la suite de leur trajet sont parfois réduits en esclavage, contraints de devenir guetteurs ou même prostitués au service des passeurs.

Les opérations de refoulement menées par les polices locales sont elles aussi particulièrement brutales. Bien que ces pratiques soient largement dénoncées par les ONG d’assistance aux migrants, le silence de ces dernières reste assourdissant concernant les trafics internationaux dont ces migrants sont victimes.

Les réactions des locaux, entre méfiance et profit

Les pratiques de certains passeurs vont jusqu’à mettre en péril les habitants des zones de transit que forment les Balkans occidentaux. De la Bulgarie à la Bosnie, où la route des Balkans s’est réorientée en 2024 après une reprise en main sécuritaire de la frontière serbo-hongroise, les populations locales entretiennent un rapport ambivalent avec les migrants. Traditionnellement nationalistes, elles se méfient de ces étrangers de passage. La question migratoire ne constitue toutefois pas un sujet clivant sur la scène politique. « Ils arrivent de pays de l’UE et veulent repartir vers l’UE, qui leur fait miroiter les droits de l’homme ! C’est une problématique européenne, et ce n’est pas à nous de la régler », explique Tibor Varga, hongrois de Voïvodine. Cette indifférence s’accompagne d’une crainte croissante des habitants pour leur sécurité. À Subotica encore, ils ont modifié leurs habitudes : ils évitent désormais les bois traversés par la frontière grillagée, où les altercations entre passeurs étaient fréquentes, et interdisent aux plus jeunes de rester seuls en ville à la tombée de la nuit.

À lire aussi : Les Balkans occidentaux : une région stratégique pour la Hongrie et l’Italie

Vivre dans une zone de passage, c’est aussi profiter d’une nouvelle clientèle précaire, mais disposant d’un pécule plus important qu’on ne l’imagine. Les taxis, magasins de proximité, hôtels et locations Airbnb augmentent considérablement leurs prix pour les migrants. Leur présence temporaire entraîne même une redynamisation locale de certains secteurs. Pour d’autres, comme les agriculteurs, elle rime avec le saccage des champs et des vergers.

La « forteresse Europe » : mission impossible ?

Dans tous les États membres, la tendance est à la fermeture des frontières, au repli. Pays d’arrivée ou de transit, ils sont nombreux à mettre en place une surveillance accrue des zones de passage illégaux. Les nouvelles technologies et l’intelligence artificielle sont progressivement intégrées aux dispositifs de contrôle des migrants et viennent renforcer les frontières physiques des Balkans. L’utilisation de drones se développe massivement pour localiser les flux clandestins. De plus, la Commission européenne a proposé, le 11 mars 2025, une série de mesures pour augmenter le nombre d’expulsions de migrants déboutés du droit d’asile, dans le cadre de la mise en place du nouveau pacte sur l’asile et la migration. Elle prévoit notamment la création de « plateformes de retour » externalisées aux portes de Schengen pour accueillir temporairement les migrants avant que Frontex n’assure leur retour. À l’heure actuelle, seulement 20 % des décisions d’expulsion sont mises en œuvre en UE. Cependant, ces innovations se heurtent à des impasses systémiques, comme le manque de volonté de collaboration de certains États, tels que la Bulgarie et la Serbie. L’absence d’implication européenne dans le démantèlement des gangs de passeurs, nécessaire à la réduction des trafics de migrants, la corruption de nombreuses border patrols, et le manque de moyens opérationnels de Frontex sont d’autres entraves à une gestion migratoire efficiente.

À lire aussi : Implosion de la junte, révolution et balkanisation nationale au Myanmar

Le vote des opinions publiques dans de nombreux États membres montre pourtant que cette dernière est au cœur de leurs préoccupations, ce qui se traduit par un phénomène d’augmentation des revendications anti-immigrationnistes. Tant que ces crises sécuritaires et humanitaires ne seront pas maîtrisées efficacement, les migrations transnationales s’imposeront comme un levier stratégique de politique intérieure.