En dix ans, le maintien de la paix en Afrique a changé d’échelle et de nature. Les grandes missions onusiennes se contractent, les coalitions régionales montent en puissance, les partenariats bilatéraux se multiplient et l’Union africaine dispose désormais d’un cadre financier plus stable. Dans ce paysage recomposé, certains États, dont le Rwanda, s’imposent comme des prestataires rapides et ciblés sans remplacer pour autant la profondeur politico-stratégique des opérations multilatérales.

De la liquidation de la MINUSMA au Mali à la reconfiguration de la MONUSCO en RDC, du passage d’ATMIS à AUSSOM en Somalie et de la révision des présences occidentales au Sahel, l’architecture africaine de sécurité est entrée dans une phase de transition assumée. La résolution 2719 du Conseil de sécurité, adoptée fin 2023, ouvre la voie à un financement onusien plus prévisible des missions de paix conduites par l’Union africaine. Reste que, sur le terrain, la soutenabilité dépend toujours de capacités crédibles, d’un renseignement exploitable et d’un cap politique lisible. Le bilan 2014-2025 est celui d’un basculement des grands déploiements vers des coalitions appuyées et mieux encadrées.

De l’ère des grandes missions à l’âge des dispositifs hybrides

Depuis 1948, l’Afrique concentre la majorité des Casques bleus et onze des vingt premiers pays contributeurs sont africains. Plusieurs États, comme le Ghana, le Bénin, le Rwanda ou le Burundi, ont structuré de véritables « armées de maintien de la paix », adaptées doctrinalement et formées pour ces missions. C’est dans ce terreau qu’ont pris place les grandes opérations onusiennes, aujourd’hui en recomposition.

Le cas congolais illustre la bascule. Après plus de vingt ans au Sud-Kivu, la MONUSCO a fermé son bureau de Bukavu le 25 juin 2024 et achevé son retrait provincial le 30 juin, recentrant ses moyens vers le Nord-Kivu et l’Ituri. Dans la foulée, le Conseil de sécurité a autorisé la mission à appuyer techniquement et logistiquement la force de la SADC, la SAMIDRC. Ce modèle, où l’ONU soutient une coalition régionale plutôt que de s’y substituer, signe la fin du tout-ONU à effectifs massifs au profit de configurations modulaires et conditionnées à des objectifs réalistes.

Le mouvement est plus large. En Somalie, le remplacement d’ATMIS par AUSSOM, mission de l’Union africaine recentrée sur la stabilisation et adossée à un cadre onusien rénové, traduit la même philosophie. L’idée n’est plus de prolonger indéfiniment des mandats à géométrie variable, mais de responsabiliser l’acteur régional, sécuriser le financement, resserrer les priorités et adosser la manœuvre militaire à un agenda politique concret.

Financer l’autonomie africaine et lever les points de blocage

La résolution 2719 constitue un tournant. Pour la première fois, le Conseil ouvre la porte à l’utilisation de contributions obligatoires de l’ONU pour financer, sous conditions strictes, des opérations de soutien à la paix conduites par l’Union africaine. L’objectif est triple: sortir des à-coups budgétaires, renforcer la prévisibilité et clarifier la redevabilité. Mais un levier financier ne remplace ni une chaîne de commandement robuste ni des mécanismes de conformité crédibles. La protection des civils, la discipline des forces et la transparence des procédures restent déterminantes. Le 25 juin 2025, la France a d’ailleurs plaidé à New York pour des mandats clairs, des partenariats locaux renforcés, la modernisation des missions (désinformation, climat, technologies) et la mise en œuvre concrète de 2719, tout en saluant le rôle continu de la MINUSCA et de la MONUSCO.

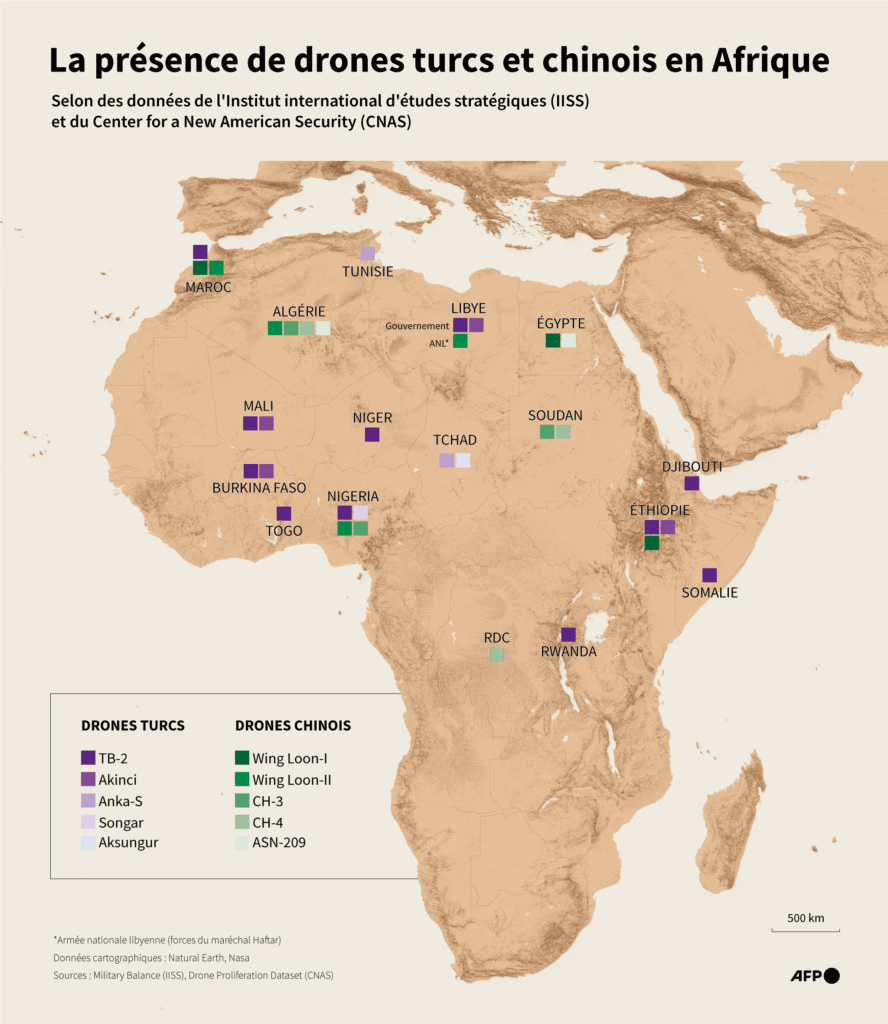

Sur le terrain, des points de blocage persistent. Le déficit de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, la faiblesse de la défense sol-air, les contraintes de logistique lourde et, surtout, l’absence de consensus politique solide entre États contributeurs limitent les effets militaires. L’expérience congolaise l’a montré à répétition: l’addition de drapeaux ne suffit pas si l’ennemi conserve l’initiative, si l’acceptation locale se délite ou si les autorités hôtes ne produisent pas le cadre politique attendu. La régionalisation ne remplace pas la stratégie, elle la rend plus nécessaire.

Quand des États comblent les manques

À Cabo Delgado, au Mozambique, une demande étatique a suscité une réponse étatique. Déployées en juillet 2021, les forces rwandaises ont repris Mocímboa da Praia dès août et sécurisé le corridor Palma-Afungi, rouvrant des axes vitaux et permettant une respiration économique autour des projets gaziers. L’effort a été reconduit et cofinancé par l’Union européenne via la Facilité européenne pour la paix, avec un complément de 20 millions d’euros en novembre 2024. Le 24 août 2025, le ministre mozambicain de la Défense a salué publiquement l’« apport considérable » des opérations conjointes avec le Rwanda, affirmant qu’elles ont permis des retours de déplacés et a, à Kigali, acté le renforcement de la coopération de défense; ces signaux positifs s’accompagnent toutefois d’une nouvelle poussée d’attaques et de déplacements, rappelant que la stabilisation reste à consolider. Les gains sont tangibles sur les zones tenues, même si les causes structurelles de l’insurrection ne relèvent ni d’une force expéditionnaire ni d’un calendrier court.

En Centrafrique, Kigali conjugue un contingent robuste sous Casque bleu et un partenariat bilatéral actif. En juin 2025, le bataillon RWANBATT-1 a été décoré par les Nations unies pour ses missions de protection à Bangui, des autorités à l’aéroport de M’Poko, appuyées par des actions civilo-militaires. Ce format compact, discipliné et réactif explique qu’au-delà des controverses régionales, des capitales continuent de solliciter des appuis ciblés plutôt que des présences lourdes et prolongées. La leçon est double: l’efficacité tient à la clarté du mandat et à la maîtrise du périmètre, mais elle suppose aussi un État hôte capable de consolider les acquis.

Sahel: fin des bases, recomposition des partenariats

Le retrait progressif des forces françaises du Mali, du Burkina Faso et du Niger, puis la fin de la présence permanente en Afrique de l’Ouest avec la restitution des emprises au Sénégal en juillet 2025, closent un cycle de plus de soixante ans. Paris privilégie désormais des coopérations sur mesure, centrées sur la formation, le partage de renseignement et la co-localisation plutôt que sur des bases visibles. Pour les États côtiers exposés, la conséquence est claire: panacher les partenariats, adosser les appuis extérieurs à des stratégies nationales et accepter des formats plus légers, donc plus exigeants en matière de ciblage et d’évaluation.

Parallèlement, l’espace sécuritaire se privatise et se para-étatise davantage. Du repositionnement de l’ex-Wagner à l’Africa Corps jusqu’aux sociétés privées de sécurité et de logistique, l’offre s’élargit. Les bénéfices de réactivité existent, mais se paient souvent d’un déficit de redevabilité et d’intégration opérationnelle. D’où l’intérêt de formats encadrés par l’Union africaine, appuyés par l’ONU et adossés à des mandats politiques resserrés, seules garanties d’une action efficace et contrôlable.

2025, cadrage stratégique par les Africains, sous contrôle

Deux signaux encadrent le moment. À Kigali, la première International Security Conference on Africa, fin mai 2025, a affiché l’ambition de solutions africaines assumées, avec la volonté de standardiser l’offre, d’industrialiser certains segments critiques et de sécuriser les soutiens techniques. À Yokohama, la TICAD 9 a placé la paix et la sécurité au cœur du partenariat nippo-africain, dans une logique de financement plus lisible des biens publics régionaux. Ces forums ne résolvent pas les crises, mais ils fixent un agenda et des exigences de gouvernance qui structureront la prochaine décennie.

L’Afrique n’est donc plus seulement le terrain du maintien de la paix, elle en redessine l’ingénierie. L’avenir passera moins par l’empilement d’effectifs que par des coalitions africaines financées de façon prévisible, équipées correctement et adossées à des trajectoires politiques réalistes. Dans cet ensemble, l’offre rwandaise, rapide, ciblée et mesurée, fonctionne lorsqu’elle s’insère dans ce cadre. La boussole est là: des résultats tactiques au service d’un ordre politique négocié, vérifiable et régionalement assumé.

Sources:

- https://www.crisisgroup.org/fr/africa/central-africa/central-african-republic-rwanda/b191-rwandas-growing-role-central-african-republic

- https://www.lemonde.fr/afrique/article/2024/11/20/l-union-europeenne-debloque-20-millions-d-euros-pour-les-forces-rwandaises-au-mozambique_6405081_3212.html

- https://www.revueconflits.com/canal-du-mozambique-un-enjeu-de-premier-ordre-pour-lafrique-leurope-et-lasie/

- https://www.revueconflits.com/dans-larene-du-grand-jeu-africain/

- https://peacekeeping.un.org/fr/entre-inquietude-et-espoir-de-paix-la-monusco-lecoute-des-habitants-de-fataki-et-lodha

- https://www.ifri.org/fr/notes/la-mission-des-nations-unies-au-congo-ou-lexemplaire-inutilite-des-casques-bleus

- https://www.rfi.fr/fr/afrique/20241224-rdc-la-r%C3%A9solution-sur-le-mandat-de-la-monusco-ne-condamne-pas-explicitement-le-rwanda

- https://www.aa.com.tr/fr/afrique/le-rwanda-accueille-la-1%CA%B3%E1%B5%89-conf%C3%A9rence-internationale-sur-la-s%C3%A9curit%C3%A9-en-afrique/3573561

- https://www.lemonde.fr/afrique/article/2024/06/24/la-centrafrique-terre-de-conquete-du-rwanda_6243298_3212.html?random=811448854

- https://www.rfi.fr/fr/afrique/20230707-le-rwanda-pilier-s%C3%A9curitaire-de-la-centrafrique-mais-potentiel-facteur-de-risque

- https://www.lejdd.fr/International/les-7-armees-dafrique-les-plus-puissantes-158486

- https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-enjeux-internationaux/le-rwanda-cle-de-voute-de-la-securite-en-afrique-5475936

- https://www.courrierinternational.com/article/diplomatie-comment-le-rwanda-s-est-impose-comme-l-acteur-securitaire-incontournable-en-afrique

- https://fr.apanews.net/security/rca-minusca-le-bataillon-rwandais-rwanbatt-1-decore-pour-son-engagement/

- https://theconversation.com/armees-de-maintien-de-la-paix-leurs-particularites-et-leur-impact-en-afrique-248048

- https://onu.delegfrance.org/la-france-appelle-a-renforcer-les-partenariats-avec-l-union-africaine-pour-la