Le Viêtnam revient de loin. Après les guerres, il est ruiné, disloqué, et subit une répression politique intense. Aujourd’hui, c’est l’un des pays les plus dynamiques d’Asie, devenant un modèle et un exemple de développement.

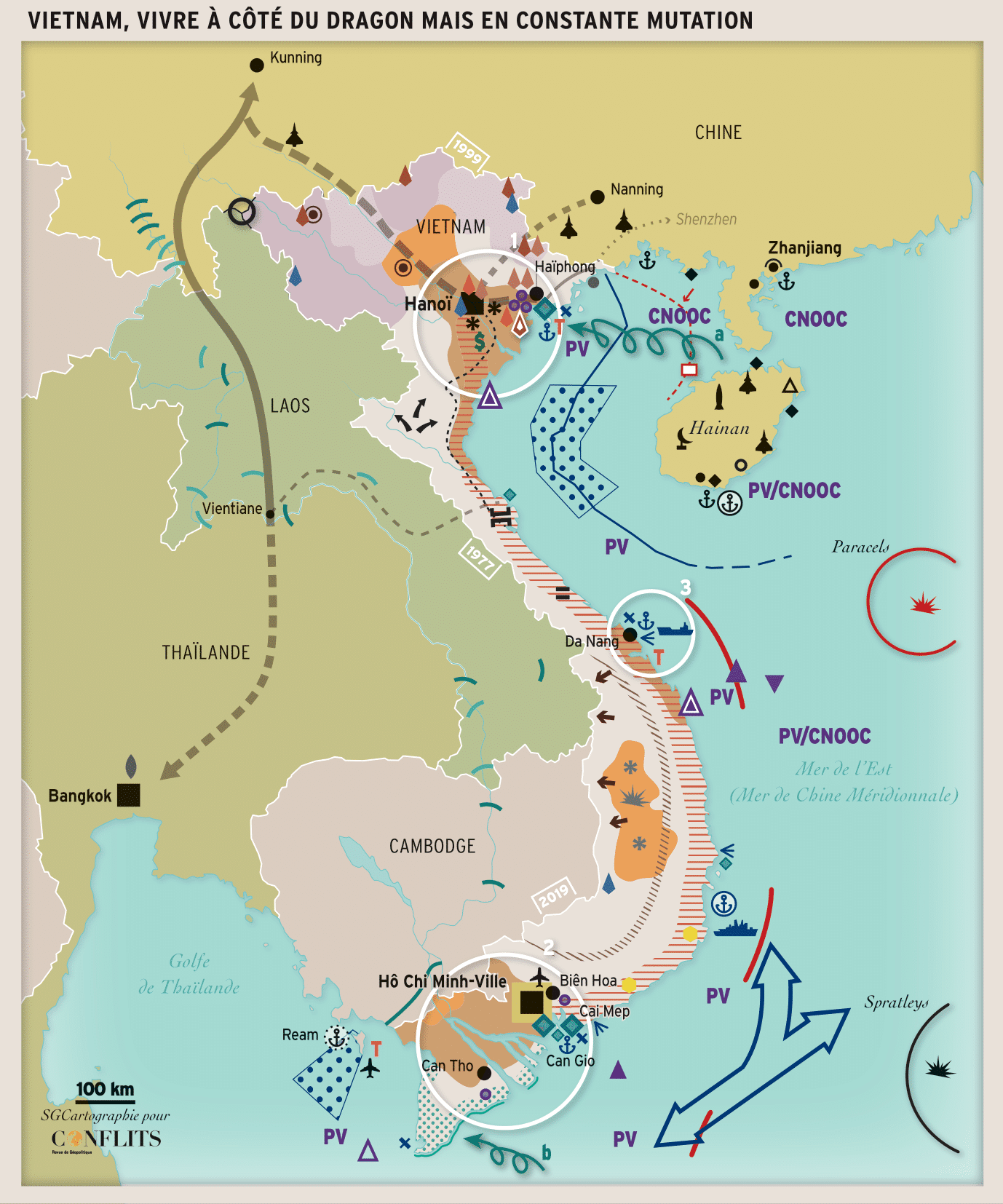

Les célébrations du 50e anniversaire de la « libération du Viêtnam » (30 avril 1975) ont donné lieu à de multiples festivités – dont une immense parade militaire – devant une jeunesse joyeuse arborant des tee-shirts frappés aux couleurs nationales. Elle n’a pas connu la guerre, mais elle est fière de ses aînés et du redressement spectaculaire du pays. Le Viêtnam revient de loin. Trente ans de guerres atroces ont désormais imposé son nom dans nos consciences comme le symbole de la souffrance humaine. La guerre finie, commence la répression. Une décennie stalinienne, la libération sans la liberté, camps de rééducation, exode de 800 000 boat people, collectivisation forcée, échec économique, famine en 1988, puis deux conflits contre la Chine et le Cambodge. Exsangue, le pays est devenu l’un des plus pauvres du monde. La réunification faite, la reconstruction s’impose, la réconciliation entre Nord et Sud attendra. En décembre 1986, le VIe Congrès du Parti communiste vietnamien (PCV) initie le Doi Moi (« renouveau »), libéralisation économique salutaire qui met fin à cet engrenage de malheurs. Le pays a vaincu les Quatre Cavaliers de l’Apocalypse. Il peut savourer aujourd’hui les premiers fruits d’un immense labeur de redressement. Croissance vigoureuse quasi ininterrompue (5 % ou plus/an depuis 1988), essor agricole et industriel sans précédent, recul spectaculaire de la pauvreté, triplement de la classe moyenne, niveau de vie qui sextuple, chômage inexistant (2,1 % en 2024), dette publique minime : un nouveau « dragon asiatique » (101,3 M hbts) est né, se hissant au 34e rang mondial des puissances économiques.

Sortir de la pauvreté

Sa mutation repose largement sur les investissements étrangers (IDE) encouragés dès 1987 et attirés par une main-d’œuvre jeune, ingénieuse et travailleuse, des salaires plus bas qu’en Chine, un syndicalisme sous contrôle, une électricité bon marché, une fiscalité attractive, l’ouverture sur la mer. Ils affluent dès les années 1990 (assemblage automobile, motos, photocopieurs), puis après 2007, le Viêtnam ayant accédé à l’OMC après de longues réformes (500 lois, privatisation de milliers d’entreprises publiques), enfin depuis 2017, quand les firmes établies en Chine y délocalisent pour échapper aux sanctions américaines. Implanté dès 2009, Samsung compte aujourd’hui huit usines, 90 000 salariés pour un investissement de 22,3 Mds $. Nombre de géants ont suivi : Apple, LG, Foxconn, Intel, Nike et même Lego. La contribution des IDE au PIB triple de 1995 à 2020. Solide base manufacturière donc, mais aussi une agriculture performante. Avec 6 % du PIB, les devises de 17,6 M de touristes internationaux et les remises de 6 M d’expatriés et 650 000 travailleurs à l’étranger atténuent le déficit de la balance des services. Une telle réussite s’inscrit dans le paysage. Bouillonnante mégapole (9,81 M hbts), Saïgon s’enorgueillit de son métro flambant neuf et du Landmark 81, gratte-ciel de 461,2 m, le 17e au monde, qui, belle revanche du Sud, détrône ceux de Hanoï. Partout, le pays est en chantier : ports, ponts, autoroutes, quartiers résidentiels, parcs industriels par centaines ou fermes aquacoles grignotent les rizières et les mangroves d’un pays que la mondialisation pousse sur son littoral.

La diplomatie du bambou

L’ouverture au monde repose sur la « diplomatie du bambou », un non-alignement flexible où Hanoï maintient une relation étroite mais prudente avec Pékin, tout en se rapprochant de l’Occident et des voisins asiatiques, sans jamais critiquer la Russie. Premier signe d’émancipation, dès 1988, l’australien Telstra connecte directement le Viêtnam au réseau mondial de télécommunications, lui épargnant le détour par Moscou jusque-là obligatoire. Après 2007, Hanoï conclut des accords de libre-échange couvrant 54 pays, dont l’Union européenne (2020). Sur le plan géopolitique, il signe ses premiers partenariats stratégiques globaux avec la Chine (2008) et la Russie (2012), puis équilibre avec huit États de la sphère occidentale. Celui signé en septembre 2023 avec les États-Unis parachève un mouvement de rapprochement amorcé en 1994 ; un acte majeur qui déclenche aussitôt une visite express de Xi Jing Ping à Hanoï en décembre.

Mais le 2 avril 2025, Donald Trump, en élevant une muraille tarifaire face aux exportations asiatiques, ébranle tout l’édifice et entame durablement le crédit de Washington dans l’Indopacifique. Hanoï s’inquiète, déçu et repoussé de la sorte vers le bloc sino-russe. Pékin s’engouffre dans la faille et Xi mène une tournée triomphale en Asie du Sud-Est (avril 2025) pour « assurer une communauté d’intérêts et un destin partagé » avec son arrière-cour. Outre les menaces sur l’emploi (textile, chaussures, smartphones), d’autres vents contraires perturbent la marche en avant du pays : le relâchement idéologique, la corruption accrue, et surtout l’émergence d’une société civile engagée, branchée sur les réseaux sociaux et susceptible de contester l’ordre établi. Dans ce pays aux 19 400 millionnaires s’ébauche une fracture socio-spatiale entre les régions rurales reculées (montagnes du nord, hauts plateaux du centre) peuplées de minorités ethniques délaissées et les métropoles où les migrants chassés par la pauvreté viennent gonfler un secteur informel pléthorique. Autres tensions : les multiples conflits fonciers (2 500 entre 1990 et 2000), à la suite des spoliations de terres agricoles transformées en terrains à bâtir au profit de dirigeants locaux corrompus (loi 2003). Au Dak Lak, la colonisation agricole, aux buts stratégiques (zone frontière sensible à peupler) autant qu’économiques (cultures commerciales), et les persécutions religieuses contre les minorités ethniques provoquent de violentes émeutes très durement réprimées.

Un pays face à ses failles

Fragilisation de l’économie, vulnérabilité environnementale, instabilité géopolitique, société en voie d’émancipation : Hanoï a pris conscience des défis. Aussi, depuis quelques mois, les dirigeants mettent-ils en œuvre comme un second Doi Moi une rupture qualitative en deux volets : un changement de modèle économique et un durcissement du régime, apparemment incompatibles.

Pris en étau dans une double dépendance, à l’égard des États-Unis pour les exportations et de la Chine pour les importations, le Viêtnam, qui réalise 44 % de ses échanges avec ces deux géants et 31 % sur deux produits (ordinateurs et smartphones), doit diversifier ses horizons commerciaux. Deuxième impératif : résorber le caractère dual de l’appareil productif. Les multinationales étrangères peu articulées au secteur domestique n’exercent guère d’effets d’entraînement sur l’économie. Le Viêtnam n’a pas su promouvoir de champions nationaux : la première firme privée, VinGroup, n’est qu’un conglomérat hétéroclite (immobilier, santé, enseignement privé, construction de véhicules électriques, services…). La capitalisation des groupes vietnamiens reste faible. Autre obligation : la montée en gamme de la production pour accroître la valeur ajoutée domestique incorporée dans les exportations, qui stagne depuis une décennie. Ainsi, la filière des semi-conducteurs se borne au segment aval assemblage-packaging-test captant 6 % à peine de la valeur ajoutée totale du produit, l’amont rentable restant aux États-Unis ou en Corée du Sud. Ce segment évolue actuellement vers plus de technicité, il conviendrait de saisir cette chance. Amkor et Hana Micron ont déjà investi, Nvidia va créer un centre de recherche à Hanoï, FPT songe à une fonderie d’ici 2030. Encore faut-il former une main-d’œuvre qualifiée (ingénieurs) et surtout la retenir. Elle fait cruellement défaut (10 % seulement des actifs) dans un pays déjà vieillissant (taux de fécondité tombé à 1,9) et privé d’ici 2030 de 300 000 actifs/an. Promouvoir une économie de la connaissance devient un immense défi. Le pays a des atouts, des terres rares (6e réserves mondiales) aux brillants résultats de sa jeunesse aux Olympiades de mathématiques et physique. Mais pour l’instant, la production scientifique est insuffisante, les meilleures universités ne figurent qu’au-delà du 200e rang mondial, les étudiants partis à l’étranger ne rentrent pas, les crédits publics accordés à la recherche sont très insuffisants (0,4 % PIB). Certes, l’innovation progresse et l’indice ECI s’améliore, mais la route est longue. Le gouvernement a fixé des objectifs ambitieux, sont-ils réalistes ? Alors, pour y parvenir, il durcit son contrôle sur le pays.

Le Parti est désormais aux mains du clan issu de l’appareil sécuritaire à la suite des purges de l’opération « fournaise ardente ». Il opère un recalibrage brutal de la gouvernance du pays, licencie 100 000 fonctionnaires, réduit de 63 à 34 le nombre des provinces, supprime les districts, 60 % des communes et cinq ministères, resserre le Comité central et le Politburo. Est-ce pour autant la fin des pesanteurs bureaucratiques ? La défense et la sécurité publique accaparent près de 60 % du budget de l’État de 2025 alors que la couverture sociale, le système d’éducation et de santé sont défaillants. Jamais la société civile n’a paru si libre en apparence et étouffée en réalité. La presse muselée, l’opinion publique n’existe pas ; les journalistes, avocats, blogueurs, religieux ou militants écologistes sont harcelés et emprisonnés. La force 47 (10 000 hommes) se charge de la traque numérique ; la « justice » dispose d’un vaste arsenal répressif (articles 117, 126, 147, 331 du Code pénal, loi sur la cybersécurité). Tous les indicateurs dessinent l’image d’un État policier et autoritaire, qui retient difficilement ses cerveaux et ses capitaux.

Vers quel modèle s’achemine aujourd’hui le Viêtnam, sinon le national-capitalisme autoritaire ? Dans ce système associant autoritarisme politique, idéologie nationaliste et économie capitaliste, la survie du parti-État dépend d’un processus de légitimation, assurant une adhésion de la population. Au premier chef, la légitimation par les performances économiques qui permet l’accès d’une fraction croissante de la population à un niveau d’emploi, de confort et de consommation satisfaisant, tout en laissant à l’État les moyens d’une coûteuse politique de sécurité. Ensuite, la légitimation d’ordre idéologique qui s’appuie sur un socle de valeurs nationales. La fibre nationale est sans cesse sollicitée. On diffuse le slogan : « Aimer le Viêtnam, c’est aimer le Parti communiste. » On célèbre les héros (Liêt Si) du Nord tombés lors des guerres de libération, on soigne leurs cimetières et l’appel d’une nouvelle classe sous les drapeaux donne lieu à des fêtes dans chaque village. Sur le plan économique, même sensibilité nationale : à défaut de pouvoir se passer de l’encombrant voisin chinois, Hanoï multiplie les signes de défiance à son égard. Les exemples abondent. Lors de la pandémie du Covid-19, Pékin a déployé en vain sa « diplomatie du vaccin », Hanoï préférant diversifier ses sources : 23,56 % des doses pour Sinopharm contre 73,39 % aux Occidentaux. Hanoï bloque Shein et Temu, contrôle TikTok, résiste à Huawei (5 G). Pressé par la Comac d’acheter ses C919, le pays commande en mai 2025 50 Boeing 787 Max puis 20 Airbus A330. Soucieux de ne pas s’endetter auprès de la Chine, il n’accueille aucun projet phare de sa Belt and Road Initiative, ne figurant qu’au 9e rang mondial avec 2 % de ses investissements depuis 2000. Le grand projet de TGV entre Hanoï et Saïgon sera financé à 70 % au moins sur fonds publics vietnamiens. Le Viêtnam refuse aux Chinois l’exploitation de ses immenses gisements de bauxite riches en gallium. Dans le contentieux de la mer de Chine méridionale, il maintient ses revendications, militarise son récif Barque Canada dans les Spratleys et crée une puissante milice maritime. Comme tous les États, il se réarme. Longtemps dépendant à 80 % de la Russie pour ses achats militaires, il se tourne désormais, non vers Pékin, mais vers la Corée du Sud (obusiers), Israël (missiles Spyder), l’Inde (missiles Brahmos), voire les États-Unis. Tout en développant sa propre industrie d’armement (groupe Viettel).

Ainsi se dessine, à l’ombre de Pékin, une subtile voie vietnamienne. Sur le plan diplomatique, elle associe nationalisme sourcilleux, libéralisme économique et sévère contrôle social. Noyé dans le travail et la consommation, le « peuple irréductible » qui a vaincu les Khmers, les Mongols, les Chinois, les Français et les Américains, va-t-il suivre, bon gré mal gré, « la route de la servitude » ? (F. Hayek)

1 Conquête, guerre, famine, mort. (Nouveau Testament, 6e chapitre du livre de l’Apocalypse – St Jean).

2 Taux de pauvreté : 93 % en 1980, 60 % en 1990, 4 % en 2024.

3 En 2024, + 17,9 Mds $ contre + 4,9 Mds $ pour la France (riz, café, cacao, poivre, caoutchouc, cannelle, fruits, produits de la mer : 1er à 4e rang mondial pour la production et/ou l’exportation).

4 Rebaptisée Hô Chi Minh-Ville le 2 juillet 1976 ; mais dans le Sud, on dit encore Saïgon.

5 GII (Global Innovation Index) 76e rang en 2013, 44e (sur 133) en 2024. ECI (Economic Complexity Index) : 107e rang en 1995, 48e en 2023. Mesure globale des capacités productives et d’innovation d’un pays, élaborée par Harvard et le MIT.

6 En 2023 : Democracy Index 137e sur 167 ; Transparency International (corruption) : 88e sur 180 ; Liberté de la presse : 174e sur 180.

7 A. Insel, P-Y. Hénin, Le National-capitalisme autoritaire, une menace pour la démocratie, éd. Bleu autour, 2021.