Il y a trente ans, le 14 décembre 1995, les accords de Dayton mettaient un terme aux guerres yougoslaves débutées en 1991. Sur les cendres d’un pays déchiré, sur les morts d’un conflit qui remit la guerre au centre de l’Europe, disparaissaient les rêves d’une Yougoslavie unie et naissaient les rancœurs qui allaient conduire à d’autres drames.

Un article à retrouver dans le N60 de Conflits. Vatican. La puissance du temps long.

L’aventure yougoslave pouvait-elle finir autrement que dans la guerre et le sang ? Pouvait-on échapper au siège de Sarajevo (avril 1992-décembre 1995), aux massacres de Srebrenica (juillet 1995), aux camps de viol, aux près de 150 000 morts ? Même en rejetant le déterminisme dans l’histoire et en se gardant de lire les événements en connaissant leur fin, tout laisse à penser que cette guerre et cette violence étaient inéluctables et comprises dans les non-dits et les aveuglements de la création de la Yougoslavie en 1918. Plusieurs forces tectoniques se sont heurtées tout au long de l’histoire de la Yougoslavie, finissant par déclencher la guerre en 1991, qui n’a vraiment pris fin qu’en 2001.

Centralisme serbe contre fédéralisme croate, création d’un homme nouveau yougoslave pour tenter d’effacer les différences ethniques, idéologie communiste pour supprimer les cultures et les particularismes, socialisme économique contre liberté d’entreprendre. Sur ces tensions et ces dialectiques déjà fortes se sont ajoutées les haines raciales et culturelles, qui n’ont fait que croître ; les blessures de l’histoire, Seconde Guerre mondiale, empire d’Autriche, Empire ottoman ; les nationalismes fanatisés, qui ont exploité sans honte les blessures et ont aggravé les haines, empêchant tout pardon et toute réconciliation. Cela faisait trop pour une région qui, tout au long de la seconde partie du xixe siècle, fut la poudrière de l’Europe. En 1991, le feu a été mis au baril de poudre : il fallut dix ans pour l’éteindre. Mais trente ans plus tard, les conflits de lecture, les confrontations mémorielles, les interprétations historiques rendent encore toute paix réellement impossible.

Yougoslavie : un rêve devenu réalité

La Yougoslavie est officiellement créée le 1er décembre 1918, à la suite de la chute des empires autrichiens et ottomans. Son nom officiel est « Royaume des Serbes, Croates et Slovènes », afin de bien marquer l’essence confédérale du nouveau pays et le regroupement de plusieurs peuples au sein de cet ensemble qui a la volonté de regrouper les Slaves du sud. C’est le roi de Serbie Pierre 1er (1844-1921) qui en devient roi, fixant la capitale du royaume à Belgrade. Dès les origines se heurtent deux dialectiques qui ne seront jamais résolues. Les Serbes, qui sont les plus nombreux, veulent centraliser le royaume autour d’eux et de leur capitale.

Les Croates veulent au contraire un État fédéral, qui respecte les diversités ethniques, culturelles et religieuses. La Slovénie et la Croatie étaient intégrées à l’empire d’Autriche, elles sont donc, en 1918, fraîchement indépendantes. De culture romaine et de religion catholique, elles sont certes slaves, mais différentes de la Serbie, de religion orthodoxe, autonome au sein de l’Empire ottoman en 1804 et indépendante en 1882. Slovénie et Croatie étaient sous l’autorité de Vienne quand la Serbie était soumise à la Constantinople ottomane.

Le royaume créé en 1918 réunit donc des peuples dont l’histoire, la culture, la direction politique sont divergentes. Sans compter que le nom du nouveau royaume ne mentionne pas les autres régions : la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Voïvodine, le Kosovo. La question des musulmans, minorité importante, et des Albanais est évacuée, comme si ces peuples n’existaient pas, alors qu’ils sont majoritaires en Bosnie et au Kosovo. Entre volonté de suprématie d’un côté et effacement de l’autre, le nouveau royaume part sur de mauvaises bases.

À la mort de Pierre 1er, c’est son fils Alexandre qui lui succède, héros de la Grande Guerre durant laquelle il a vaillamment conduit les armées serbes à la victoire. Soucieux de sauvegarder l’unité d’un royaume déjà tiraillé, il renforce le centralisme autour des Serbes et de Belgrade, allant jusqu’à changer le nom de son État en 1929, optant pour le terme officiel de « Yougoslavie ». Il s’agit de dépasser les cultures et les citoyennetés pour créer un homme nouveau : le Yougoslave, censé remplacer les peuples du royaume. Dans les faits, c’est surtout la mainmise de la Serbie sur les autres nationalités. Alexandre 1er renforce son pouvoir et établit une dictature au détriment des autres peuples. Cela engendre une première rupture avec les Croates.

Les oustachis d’Ante Pavelic planifient son assassinat. Lors d’une visite officielle en France (1934), Alexandre 1er est abattu par un Bulgare piloté par les oustachis. Ils espèrent, par sa mort, mettre un terme au centralisme. C’est un cousin du roi qui lui succède comme régent, le fils d’Alexandre étant trop jeune pour régner. Paul de Yougoslavie tente de donner davantage de marges de manœuvre aux nationalités en permettant une légère ouverture fédérale. Sept ans plus tard, et alors que le jeune roi Pierre II est âgé de 18 ans, les armées allemandes envahissent le pays.

Les oustachis contre les Serbes

L’occupation allemande repose en partie sur la collaboration active des oustachis. Prenant le pouvoir en 1941, ils proclament l’indépendance de la Croatie, ce qui met un terme de fait à l’existence de la Yougoslavie telle qu’elle fut pensée en 1918. Soucieux de régler la question multiethnique, ils opèrent de nombreux massacres à l’encontre des Serbes et des Bosniaques. La terreur guerrière doit viser à une épuration ethnique qui doit conduire à un pays homogène.

En 1941, un autre Croate se lève contre les oustachis et l’occupation allemande, Joseph Broz (1892-1980) dit Tito, à la tête de ses partisans. Avec le soutien des Alliés puis de l’URSS, il parvient à libérer le territoire, à repousser les Allemands et à éliminer le groupe monarchiste serbe dirigé par Draza Mihailovic.

Tito prend le pouvoir en 1945, à la suite d’élections organisées dans le pays. À lui de bâtir une Yougoslavie nouvelle, fédérale cette fois, communiste, mais non alignée. La rupture avec l’URSS en 1948, la direction du mouvement des non-alignés donnent à Tito et à la Yougoslavie une position originale dans les relations internationales d’après-guerre. Les années 1960 apparaissent encore à beaucoup comme l’âge d’or de la Yougoslavie. Le pays se reconstruit, son industrie exporte, le niveau de vie augmente.

À lire également

Le Kosovo : un territoire aux crises non résolues

Titoland

La nouvelle Yougoslavie reconnaît l’existence de cinq nations. Sur le plan institutionnel, le pays est composé de six républiques et de deux provinces autonomes : la Voïvodine et le Kosovo, rattachés à la république de Serbie. Le pouvoir est contrôlé par le Parti communiste de Yougoslavie. En 1946, les procès établissent des purges qui permettent d’éliminer les opposants et de dresser une histoire officielle : seuls les Partisans ont résisté et eux seuls ont combattu les Allemands.

Le développement économique doit permettre de créer l’unité du pays. Tito crée les « Brigades du travail », qui doivent reconstruire le pays dans un élan collectif. Un nouveau système économique est édifié en 1948 : l’auto-gestion, qui doit marquer la rupture avec Staline et l’URSS. Les usines sont gérées par les ouvriers, la planification est établie, l’idée de capital est supprimée, mais la petite propriété privée est reconnue. Cela fonctionne, au moins les premières années, grâce à l’argent des États-Unis, la dette et la création monétaire.

Tito autorise le libre débat intellectuel, ce qui permet à l’avant-garde littéraire et picturale de se développer. La Yougoslavie de Tito, c’est un pays communiste avec une culture occidentale. Selon la formule de l’époque : « Le pain doit être tartiné des deux côtés » : le côté occidental et le côté communiste. Les frontières sont ouvertes, ce qui permet aux habitants de voyager en Europe, aux Slovènes et aux Croates, frontaliers de l’Autriche et de l’Italie, d’exporter et de développer leur économie. À terme, cela crée une distanciation entre ces deux régions de plus en plus riches et une Serbie qui patine, créant des inégalités économiques et sociales de moins en moins supportées à Belgrade.

En 1968, le pays est ébranlé par des révoltes étudiantes à Belgrade, qui veulent moins de capitalisme et le retour à la stricte auto-gestion. Une autre région s’embrase : le Kosovo. Les Albanais y représentent 80 % de la population, les Serbes, 20 %. Les Albanais ne comprennent pas pourquoi ils ont moins de droits civiques que les autres peuples. Ils demandent à avoir leur université et à disposer des mêmes droits que les autres Yougoslaves. Le pouvoir fédéral accepte de céder du terrain : l’université de Pristina ouvre en 1969, mais il refuse d’accorder au Kosovo le statut de république, pourtant réclamé par une grande partie de la population.

Le Monténégro, avec 600 000 habitants, était considéré comme une république, mais pas le Kosovo, avec 2 millions d’habitants, entérinant un non-dit : les droits étaient accordés aux Slaves, mais pas aux Albanais. Cette révolte des Albanais du Kosovo provoque une réaction parmi les Serbes, pour qui le Kosovo est serbe et non pas albanais. Le choc des représentations et des lectures de l’histoire entre ici en action. Pour les Serbes, le Kosovo est la région fondatrice de leur histoire et de leur nationalisme, notamment parce que s’y est déroulée, le 28 juin 1389, la bataille du Kosovo Polje (« champ des merles ») où les Serbes ont été vaincus par les Ottomans.

Autrefois majoritairement serbe, la région a été peuplée d’Albanais au cours de la présence ottomane, jusqu’à devenir très largement majoritaire et donc à faire germer l’idée d’indépendance. Ce choc des mémoires n’a fait que s’amplifier, jusqu’à provoquer les guerres de 1999 et de 2001, et à raviver les blessures du passé.

Les nationalismes croates et serbes sont bâtis sur deux logiques différentes. Le nationalisme croate repose sur la puissance et la grandeur : y sont exaltées les victoires, l’intégration à l’Empire romain, les réalisations historiques. Le nationalisme serbe repose quant à lui sur la victimisation et la mise en avant de la souffrance et la persécution : son mythe fondateur est une défaite et il se perçoit comme systématiquement persécuté. Par les Ottomans, par les Croates, par l’OTAN. Chacun des nationalismes repose sur des événements historiques réels, mais les lectures, les interprétations et les manipulations servent à créer des mythes politiques qui, au fil des années, ont créé des divergences de plus en plus profondes.

Tito a tenté d’unir les minorités au sein d’un idéal yougoslave, mais cet homme nouveau, édifié autour du culte de la personnalité du dirigeant, n’a jamais réussi à masquer les différences et les divergences.

“Un rêve d’empire qui a fini en guerres ethniques”

En 1971, c’est le « printemps croate ». La Croatie est la région la plus riche et la plus dynamique du pays. Les dirigeants demandent donc à pouvoir conserver leurs biens plutôt que de les redistribuer au reste de la fédération. Les limites du communisme redistributeur sont alors atteintes. Tito réprime violemment les manifestations, mais octroie aussi des droits dans le cadre de la nouvelle constitution de 1974, qui marque comme un nouveau départ pour la Yougoslavie.

La planification, l’auto-gestion et le rôle du Parti sont renforcés, mais les républiques disposent de davantage de libertés. Tito tente de concilier centralisation et fédéralisme, ce qui semble un grand écart impossible à tenir. La corruption et le clientélisme au sein du parti unique ne cessent de s’étendre, ce qui mine la confiance de la population. La mort de Tito, en 1980, change la donne. Avec la disparition du seul élément unificateur, plus rien ne semble pouvoir tenir les républiques entre elles.

Le pont de Mostar.

La Serbie tente de prendre la main

Au cours des années 1980, le nationalisme serbe connaît un renouveau incarné par la personne de Slobodan Milosevic (1941-2006). Devenu président de la Serbie en 1989, apparatchik communiste, il cherche à prendre le contrôle de l’organe de direction de la Yougoslavie afin de faire modifier la constitution de 1974 pour mettre un terme au fédéralisme et revenir à davantage de centralisation autour de la Serbie. Pour ce faire, il fait organiser des manifestations en Voïvodine, au Monténégro et au Kosovo afin de chasser les dirigeants et de mettre à leur tête des fidèles. Choses faites, il dispose de quatre voix sur neuf au sein de la Présidence fédérale. Il lui faut donc pouvoir prendre la tête de la Ligue des communistes de Yougoslavie pour disposer de la 5e voix, synonyme de majorité et donc de possibilité de modification de la constitution.

Le discours qu’il prononce en 1989 au Kosovo, en soutien à la minorité serbe, ravive les inquiétudes des Albanais, ainsi que des autres nationalités. Engagé dans une course au centralisme, le nationalisme de Milosevic va accélérer la dislocation de la Yougoslavie. En janvier 1990 se tient le congrès de la Ligue des communistes de Yougoslavie. Milosevic tente d’en prendre le contrôle afin d’y placer des proches pour obtenir la 5e voix qui lui manque.

Comprenant la manœuvre, les Slovènes et les Croates quittent le congrès, qui est ajourné et ne reprendra jamais. C’est la fin de la Ligue communiste et le début de la fin pour la Yougoslavie désormais divisée en trois blocs : la Serbie et ses satellites, la Slovénie et la Croatie, la Bosnie, qui tente de se tenir éloignée des débats.

La Yougoslavie est rattrapée par les événements d’Europe de l’Est. Les pays du pacte de Varsovie, et même les nations d’URSS, proclament leur indépendance. Gorbatchev ne bouge pas, l’armée reste l’arme au pied. Cet exemple se diffuse en Yougoslavie, où la Slovénie et la Croatie proclament leur indépendance le 25 juin 1991. Contrairement à Gorbatchev, qui a voulu éviter un bain de sang, Milosevic réagit en envoyant l’armée. La guerre est déclarée.

À lire également

Une indépendance dans le sang

Aux luttes nationales s’ajoutent les confrontations ethniques. La guerre en Yougoslavie ne vise pas uniquement à permettre ou empêcher l’indépendance des républiques, elle vise aussi à les purifier ethniquement, soit en forçant les minorités au départ, soit en les massacrant. En Krajina, région majoritairement serbe en Croatie, les Serbes attaquent les Croates. La Bosnie- Herzégovine, où les peuples se mêlent, devient l’épicentre de la guerre et de la purification ethnique.

La communauté internationale réagit en envoyant des Casques bleus de l’ONU qui, sans pouvoir riposter, se révèlent impuissants pour éviter les massacres. Le siège de Sarajevo en est une illustration tragique. Tout comme les massacres de Srebrenica où, six jours durant (11-16 juillet 1995), l’armée serbe et le groupe paramilitaire Scorpions rassemblent des populations civiles dans des camps, qu’ils laissent exposer au plein soleil de l’été. Beaucoup meurent de soif, d’autres sont mitraillés au bord de fosses communes. Plus de 8 000 civils furent ainsi massacrés, dans ce qui fut qualifié plus tard de génocide. L’armée serbe se distingue aussi par la systématisation du viol comme arme de guerre.

Près de 40 000 femmes bosniaques sont ainsi regroupées et détenues dans des camps de viol gérés par l’armée. Le viol vise à la terreur et à la purification ethnique. La diffusion des maladies et les décès par septicémie lors des accouchements provoquent la mort de nombreuses prisonnières.

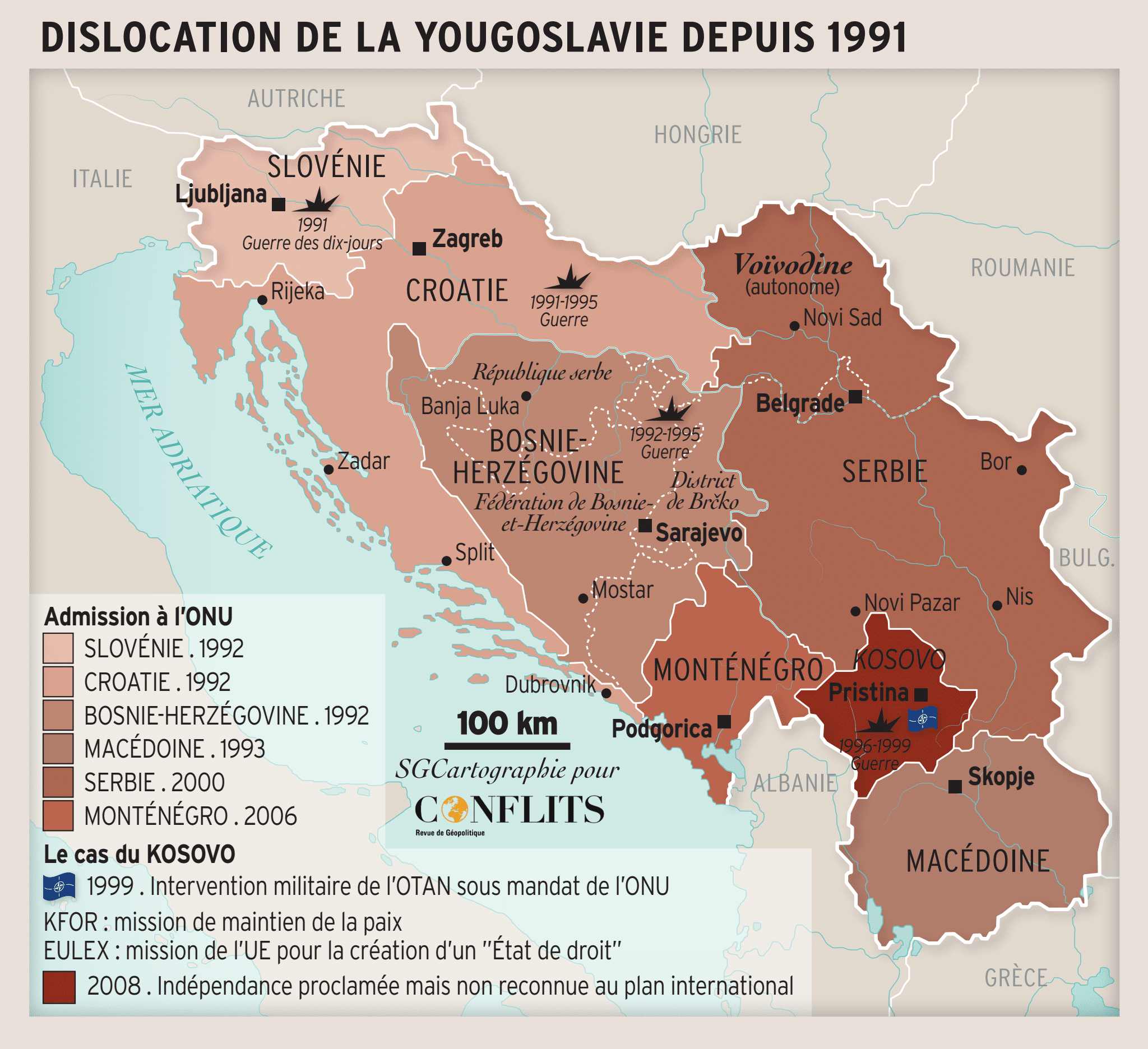

La guerre de Yougoslavie trouva un premier terme avec les accords de Dayton, qui reconnurent l’indépendance des républiques. De la Yougoslavie ne survivait qu’une entité autour de la Serbie et du Monténégro. En 1999 et en 2001, le conflit reprit au Kosovo avec la volonté de la région d’acquérir elle aussi son indépendance. Cette fois, ce ne fut pas les Casques bleus qui furent envoyés, mais l’OTAN.

Pour l’Organisation, c’était un changement de doctrine et de nature, puisqu’elle se muait en structure d’intervention et non plus en association de défense contre l’URSS. Cela ouvrait la porte à des interventions futures, notamment en Irak (2003). Cela ouvrait aussi la voie au ressentiment serbe, la Serbie estimant que les bombardements sur Belgrade et l’intervention au Kosovo étaient illégitimes et motivés uniquement par « les atlantistes » pour détruire la Serbie. Un complexe obsidional qui ne facilite pas la réconciliation et qui fut réactivé dans les années 2010 lors des révolutions Orange et depuis 2022 avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie, là aussi mis sur le compte des atlantistes.

La Yougoslavie disparut officiellement en 2003, et le Monténégro proclama son indépendance en 2006. Le Kosovo, détaché de fait de la Serbie et devenu une plaque tournante du crime organisé, n’est pas reconnu au niveau international.

À la guerre militaire a succédé la guerre des mémoires et des représentations qui, trente ans après, continuent d’offrir des lectures et des interprétations des causes de la guerre radicalement différentes. Des rues bombardées de Belgrade, à la ville martyrisée de Sarajevo, les blessures de la guerre sont très loin d’être refermées.