De Téhéran à Moscou en passant par les filières jihadistes, se dessine une nouvelle dimension de la confrontation contemporaine entre puissances. Le recours aux réseaux criminels comme sous-traitants brouille les catégories classiques. C’est une composante désormais centrale de la nouvelle guerre hybride, où les puissances utilisent les voyous et les mafias comme armes à bas coût dans un affrontement mondial feutré mais implacable.

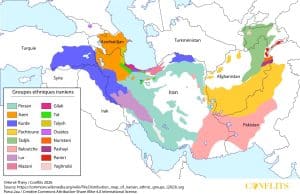

L’Iran, engagé depuis des décennies dans une guerre froide (et de de plus en plus chaude récemment) avec les États-Unis, Israël et plusieurs puissances occidentales, a développé une stratégie particulière pour projeter sa puissance sans s’exposer frontalement : l’externalisation de la violence politique à travers des réseaux criminels. Cette méthode, qui permet à la République islamique de brouiller les responsabilités et de disposer de bras opérationnels flexibles et difficilement traçables dans des pays tiers, s’appuie sur des organisations criminelles locales réparties à travers le monde.

Usage de gangs criminels

L’affaire la plus récente, révélée en 2025 en Australie, a mis en lumière l’ampleur de ce phénomène. Selon les autorités australiennes, Téhéran a commandité plusieurs attaques antisémites contre les communautés juives de Sydney et de Melbourne en s’appuyant sur de simples délinquants locaux. L’opération fut orchestrée par Saïd Moussavi, un criminel d’origine afghane établi à Sydney, qui communiquait via l’application Signal sous le pseudonyme de « James Bond »… Maladroits, ses exécutants confondirent même leurs cibles, tentant à deux reprises d’incendier une brasserie sans lien avec la communauté juive, simplement parce que les noms des établissements se ressemblaient. Cette médiocrité ne devrait pas masquer l’essentiel : l’utilisation de voyous pour l’exécution d’une politique d’intimidation antisémite, exactement comme en Europe, où l’Iran a instrumentalisé des gangs suédois tels que Foxtrot et Rumba.

Ce recours à des sous-traitants criminels ne se limite pas à l’Occident. En Asie, un précédent marquant remonte à 2012 en Thaïlande, où une cellule iranienne composée en partie de criminels de droit commun recrutés pour des tâches logistiques fut démantelée après avoir tenté de préparer des attentats contre des cibles israéliennes à Bangkok. L’opération échoua lorsqu’une bombe artisanale explosa prématurément dans un appartement.

Aux États-Unis également, les services de renseignement iraniens ont cherché à externaliser leurs opérations. L’exemple le plus frappant demeure le complot déjoué en 2011 visant l’assassinat de l’ambassadeur d’Arabie saoudite à Washington. L’Iran avait voulu confier l’attentat à un cartel mexicain, pensant trouver dans le crime organisé latino-américain une expertise logistique et une capacité d’action clandestine. L’intermédiaire, Manssor Arbabsiar, un Américano-iranien lié aux forces Qods, croyait négocier avec des tueurs du cartel de Los Zetas. En réalité, il traitait avec un informateur de la DEA, ce qui permit de révéler la tentative iranienne de se reposer sur la sous-traitance criminelle pour mener un assassinat politique au cœur de Washington.

Attaques en Argentine

L’Amérique du Sud constitue également un terrain privilégié pour Téhéran. Depuis les années 1990, les services iraniens et le Hezbollah y exploitent un écosystème favorable où trafics de drogue, contrebande et blanchiment se mêlent. Le Hezbollah utilise notamment la « triple frontière » entre l’Argentine, le Paraguay et le Brésil, où prospèrent des réseaux criminels transnationaux. Cette imbrication fut mise en évidence lors de l’attentat de 1994 contre l’AMIA, le centre communautaire juif de Buenos Aires, attribué à une coopération entre les services iraniens, le Hezbollah et des groupes criminels locaux qui fournissaient logistique, faux papiers et financement via le narcotrafic. Plus récemment, des coopérations entre les forces Qods et certains cartels sud-américains ont été documentées, permettant à l’Iran de financer ses opérations clandestines par le biais des circuits illicites de la cocaïne et du blanchiment.

À travers ces exemples dispersés sur quatre continents se dessine une démarche cohérente, fondée sur une logique simple.

Premièrement, le coût politique est réduit : si l’opération échoue ou est révélée, l’Iran peut nier toute responsabilité en gardant ses distances avec les délinquants locaux.

Deuxièmement, la logistique criminelle offre l’accès à des ressources difficiles à obtenir autrement : faux papiers, armes, drogues, appartements, véhicules.

Enfin, le recours à ces sous-traitants accroît l’effet de surprise et complique la riposte des services occidentaux, car les services chargés de la répression de la criminalité ne sont ni formés ni équipés pour affronter des adversaires agissant en réalité au service d’un État souverain, soutenus par ses ambassades et ses services de renseignement.

La Russie aussi

Ce mode opératoire n’est pas propre à l’Iran. La Russie y a également eu recours ces dernières années. En France, des marginaux moldaves ont été utilisés pour des actions antisémites, révélant la volonté de Moscou d’exploiter les failles sociales et les réseaux criminels immigrés pour mener des opérations d’influence et de déstabilisation. Au Royaume-Uni, plusieurs enquêtes ont laissé penser que des voyous ou des réseaux criminels avaient servi de relais à des opérations clandestines attribuées à la Russie, brouillant la ligne entre délinquance ordinaire et guerre de l’ombre.

Enfin, en France, le terrorisme islamiste lui-même a exploité ces réseaux criminels : plusieurs auteurs d’attentats ou de tentatives d’attentats avaient des antécédents de petite ou moyenne criminalité et avaient eu recours aux filières de délinquance pour obtenir armes, véhicules et faux papiers. Ce croisement entre jihadisme et criminalité illustre une tendance structurelle : les zones grises du crime deviennent des réservoirs d’opérateurs et de logistique pour les acteurs violents, qu’il s’agisse d’organisations terroristes ou d’États utilisant le terrorisme comme instrument.

Ainsi, de Téhéran à Moscou en passant par les filières jihadistes, se dessine une nouvelle dimension de la confrontation contemporaine entre puissances. Le recours aux réseaux criminels comme sous-traitants brouille les catégories classiques entre criminalité, terrorisme et guerre secrète. C’est une composante désormais centrale de la nouvelle guerre hybride, où les puissances utilisent les voyous et les mafias comme armes à bas coût dans un affrontement mondial feutré mais implacable.

Première publication : 28 août 2025