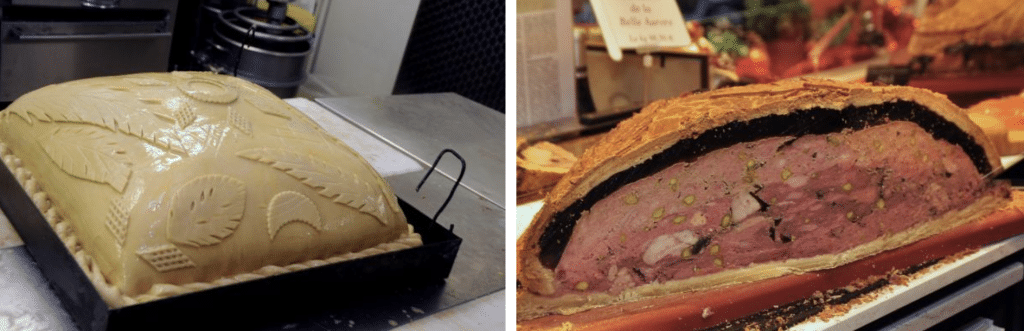

Ce monument de la charcuterie française, mêlant gibier, volaille et foie gras sous une croûte dorée, renaît aujourd’hui grâce à quelques artisans passionnés. Plat légendaire, hommage à la gourmandise et au savoir-faire d’antan, l’Oreiller de la Belle Aurore s’impose comme un joyau oublié retrouvé.

Son nom évoque la douceur, son allure impose le respect. L’Oreiller de la Belle Aurore n’est pas une simple pâtisserie salée, mais une œuvre d’art culinaire. De forme carrée, pesant jusqu’à 32 kilos, ce pâté en croûte d’exception doit son nom à Claudine-Aurore Récamier, mère du célèbre gastronome Jean Anthelme Brillat-Savarin.

Une légende née au XIXᵉ siècle

Lucien Tendret, neveu de Brillat-Savarin, en donne la première description écrite en 1892 dans La Table au pays de Brillat-Savarin, où il détaille la recette d’un pâté « garni des viandes les plus fines, cuites dans une pâte d’or et baignées de gelée truffée ».

« C’est sans doute le plat le plus emblématique de la gourmandise française, celui où la technique rejoint la poésie », confie Christophe Roure, chef deux étoiles à Lyon. « L’Oreiller, c’est l’art de tout assembler sans rien écraser : un équilibre entre puissance et élégance. »

Un chef-d’œuvre d’ingéniosité et de patience

Préparer un Oreiller de la Belle Aurore relève de la haute couture culinaire. Le secret réside dans la superposition méthodique de viandes nobles : faisan, perdreau, lièvre, canard colvert, veau, porc, poularde de Bresse, foie gras, ris de veau, truffes et parfois morilles selon la saison. Chaque viande est marinée séparément, puis disposée avec rigueur entre deux farces : l’une fine, à base de foie de volaille et de moelle, l’autre plus rustique, mêlant lard, jambon et champignons.

Le tout est enveloppé dans une pâte brisée beurrée et cuite longuement avant d’être imbibée d’une gelée parfumée au madère. « La gelée, c’est la clef », explique Gilles Reynon, charcutier lyonnais et héritier de la tradition. « Elle unit toutes les saveurs et apporte la fraîcheur. Sans elle, l’oreiller n’est qu’un pâté géant. »

Ce monument de patience demande souvent plus de trois jours de travail. Le montage, la cuisson et le repos doivent s’enchaîner avec précision pour garantir la tenue et l’harmonie du goût. Chaque tranche, une fois servie, doit offrir un peu de chaque ingrédient : un défi d’équilibriste pour les maîtres charcutiers.

La renaissance d’un mythe

Longtemps tombé dans l’oubli, l’Oreiller de la Belle Aurore connaît depuis quelques années un regain d’intérêt. Les Maisons Reynon à Lyon et Vérot à Paris ont contribué à sa renaissance. À Lyon, l’Oreiller de la Belle Aurore se prépare une fois par an, entre Noël et le Jour de l’An, et attire des clients venus de tout le pays. Chez Vérot, à Paris, les versions miniaturisées s’arrachent en quelques heures.

« C’est un plat que l’on fait par amour, pas pour le profit », souligne Gilles Vérot. « Il faut du temps, des produits d’exception et une équipe de passionnés. Chaque oreiller est unique, presque un acte d’artisanat sacré. »

De jeunes chefs, comme Adrien Cachot ou David Rathgeber, y voient aussi une source d’inspiration. Certains réinventent le concept avec des recettes plus légères, en réduisant la taille ou en jouant sur les textures, tout en conservant le principe du millefeuille carné et truffé.

Un plat de fête, une émotion d’enfance

Traditionnellement, l’Oreiller de la Belle Aurore se déguste froid ou légèrement tiède, accompagné d’un verre de Bourgogne rouge ou d’un Saint-Joseph blanc. Sa découpe est un rituel : la croûte craque, la gelée miroite, les parfums de gibier et de truffe s’élèvent.

Ce moment est toujours empreint d’une certaine émotion. « Quand on coupe l’Oreiller, on sent tout le travail qu’il y a derrière », raconte Marie Boucher, cheffe à Mâcon. « C’est comme ouvrir un livre d’histoire de la cuisine française : chaque couche raconte un siècle. »

Les gourmets de passage à Lyon ou à Paris peuvent encore goûter ce chef-d’œuvre dans quelques adresses mythiques : Maison Reynon (Lyon 2ᵉ), Maison Vérot (Saint-Germain, Paris 6ᵉ), ou parfois La Mère Brazier, qui en propose une interprétation moderne à la carte des fêtes.

L’Oreiller, une ode à la France des saveurs

L’Oreiller de la Belle Aurore n’est pas qu’un plat : c’est un manifeste pour le temps long, la générosité et la transmission. Dans une époque où la cuisine cherche la rapidité et la simplification, il rappelle la beauté de la lenteur et de la rigueur.

« Faire un Oreiller, c’est un acte d’humilité », conclut le charcutier lyonnais Christophe Hay. « Il faut accepter que la perfection demande du temps. Et que le plaisir, comme la France, se construit en couches. »

Plus qu’un pâté, c’est une histoire d’amour entre la terre, le gibier, le feu et l’homme, une célébration du goût et du geste, qui fait de chaque bouchée un morceau de patrimoine.