La puissance du Saint-Siège repose sur quatre piliers qui en font un acteur incontournable de la diplomatie mondiale. Des piliers que les papes et l’appareil diplomatique du Vatican ne cessent de consolider et de raffermir.

Jean-Baptiste Noé, docteur en histoire, rédacteur en chef de Conflits. Auteur de Géopolitique du Vatican (2015) et de La Culture du combat de l’Église catholique (2025)

Un article à retrouver dans le N60 de Conflits. Vatican. La puissance du temps long.

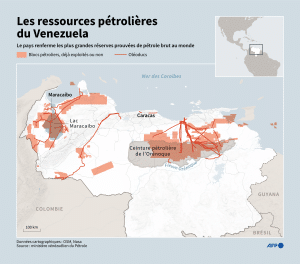

Pour exister sur la scène mondiale, il faut être puissant. La puissance se décline en différentes catégories : économie, militaire, énergie, nombre démographique. Le Vatican¹ n’a rien de tout cela. Il n’a pas non plus d’industrie, de maîtrise technologique, de puissance territoriale. Il est pourtant un acteur incontournable des relations internationales. Preuve en est, les funérailles du pape François en avril 2025, qui ont réuni un grand panel de chefs d’État et de gouvernements, de ministres, d’ambassadeurs. Tout comme la messe d’intronisation de Léon XIV un mois plus tard. Aucun État, aucune institution religieuse, ne peut réunir des dignitaires si variés, venant de cercles culturels bien au-delà du catholicisme.

Cette manifestation de la puissance s’accomplit dans les messages des papes, oraux et écrits, qui sont souvent attendus, qui, à défaut de toujours faire bouger les lignes, fixent des cadres éthiques et des frontières morales d’acceptabilité. Ainsi sur la question migratoire face à une Méditerranée devenue « un cimetière » (François), face à « une guerre mondiale par morceaux » (François, discours à Sarajevo), tout comme les appels de Léon XIV au désarmement et à bâtir « une paix désarmée et désarmante ». La puissance du Saint-Siège, qui fait du Vatican un État pivot des relations internationales, repose sur quatre piliers : indépendance, renseignement, neutralité, réseaux.

Indépendance

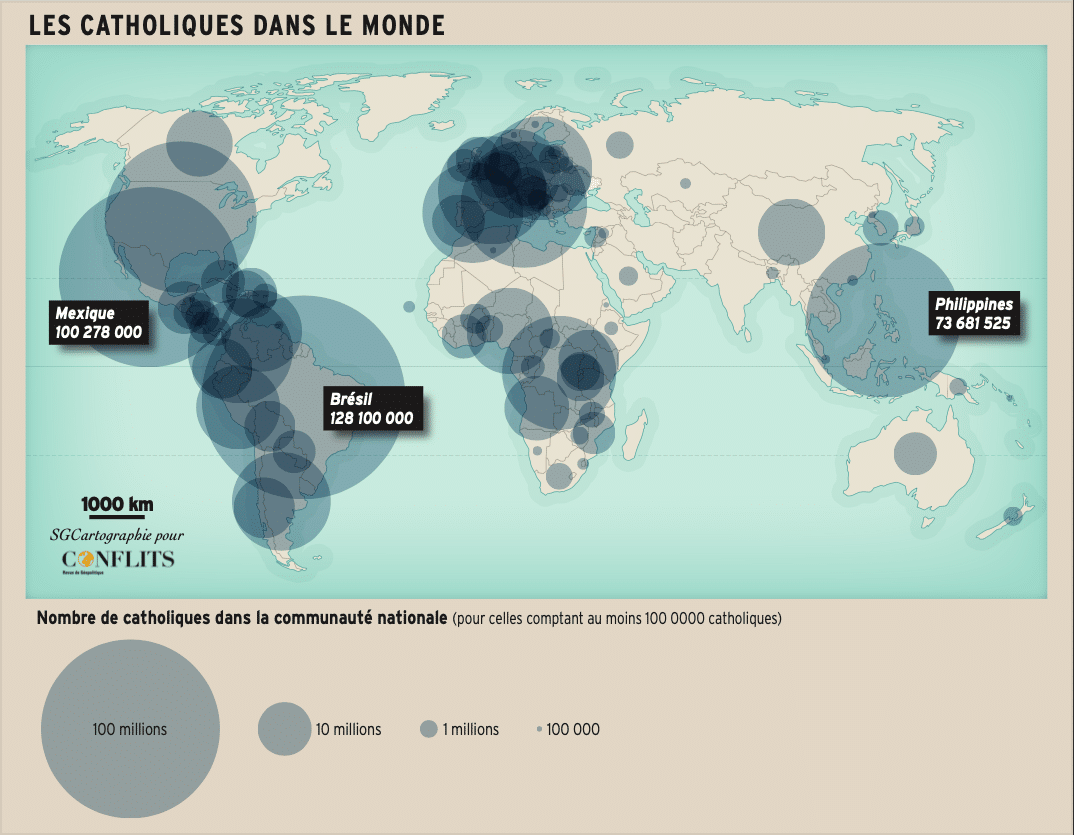

Le pape s’est toujours refusé à être « l’aumônier de l’Occident » (Paul VI). Si le christianisme a façonné l’Europe et si le Vatican est situé à Rome, le Saint-Siège veille jalousement sur son indépendance. Il ne veut être à la solde d’aucun État ni se retrouver dans les tenailles d’aucune coalition. Ce qui donne à Jean-Paul II toute latitude pour s’opposer à l’intervention militaire en Irak (2003) et à François la possibilité, dans la guerre en Ukraine, de dialoguer tant avec Pékin et Moscou qu’avec Kiev. Cette indépendance s’appuie sur la longue histoire du Saint-Siège, dont l’autorité politique est reconnue sous le règne de Pépin le Bref (754), et sur son combat constant contre l’hégémonie politique. À l’époque médiévale contre les empereurs, à l’époque contemporaine contre les monopoles de puissance. Les catholiques étant présents sur tous les continents, c’est à eux tous que les papes s’adressent, et pas seulement à ceux d’Europe. Quitte à déranger les gouvernements européens.

Renseignement

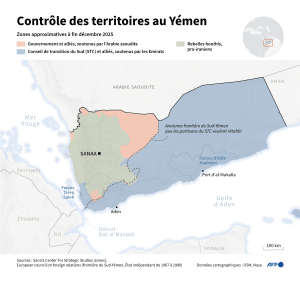

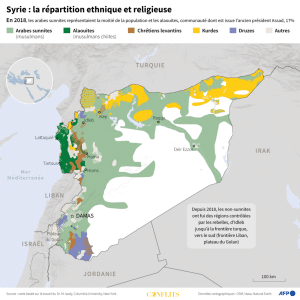

La puissance du Saint-Siège repose aussi sur ses capacités de renseignement, c’est-à-dire de connaissance fine des pays, jusque dans leurs profondeurs. Grâce aux paroisses, aux ordres religieux, aux ONG, la diplomatie vaticane peut disposer d’informations précises sur les événements en cours dans les pays, tant dans les hautes sphères que dans les villages. En Syrie, le nonce² fut l’un des rares ambassadeurs à rester durant la guerre, subissant les risques des bombardements. À Gaza, François appelait tous les soirs le curé de la paroisse pour prendre des nouvelles du conflit en cours. Ces informations permettent aux papes de connaître avec précision l’état des pays et d’avoir une vision mondiale des problèmes et des dossiers.

Neutralité

Le Saint-Siège n’est pas impartial : il défend la primauté de la personne humaine et sa dignité. Mais il est neutre, c’est-à-dire qu’il ne prend pas parti pour un pays contre un autre. Il se range dans le camp de l’humanité, pas dans celui des coalitions étatiques. Cette neutralité lui permet de dialoguer avec des pays très éloignés de sa culture, comme l’Iran et l’Indonésie, et permet aux papes de dialoguer avec les mondes musulmans (rencontre entre François et le recteur d’Al-Azhar au Caire, par exemple). C’est ainsi que François fut reçu en grande pompe en Mongolie, en Azerbaïdjan et au Bangladesh, comme exemple de pays où les catholiques sont très peu nombreux, mais l’influence du pape réelle.

Réseaux

Cette indépendance, ce flot de renseignements et cette neutralité sont mis au service de réseaux qui permettent au Saint-Siège d’être un acteur pivot des relations internationales. Il compte parmi les États qui disposent du plus grand nombre d’ambassadeurs accrédités. Être en poste à Rome, c’est bénéficier d’une fenêtre permanente sur le monde, de voir tout ce qui se passe sur la planète, de rencontrer des personnes variées et de qualité. Les réseaux se manifestent aussi par la puissance éducative : nombreux sont les séminaristes et les prêtres du monde à venir se former à Rome, au sein des universités pontificales. Ce qui ouvre souvent des carrières importantes au sein de leurs Églises locales. Ce réseau a récemment permis au Saint-Siège de négocier avec l’Iran et avec la Russie la libération de prisonniers (anglais dans un cas, ukrainiens dans l’autre), de servir de négociateur pour la réconciliation entre Cuba et les États-Unis, d’être un médiateur pour la guerre en Ukraine et en Terre sainte.

Le nombre : un faux sujet

Les analyses récentes se focalisent beaucoup sur le nombre des catholiques dans le monde, qui est un faux sujet. Dans cette puissance d’influence, la qualité compte plus que la quantité et à ce titre, l’Europe et les États-Unis sont toujours les piliers massifs du catholicisme.

La puissance du Vatican repose sur ses universités, dont la plupart sont à Rome et dont les grandes universités catholiques sont basées en Occident. Elle repose aussi sur la vie intellectuelle et la création de l’esprit. Là aussi, les revues, les maisons d’édition, les médias, les professeurs, les lettrés, les théologiens, c’est-à-dire les personnes et les outils qui font la vitalité et la création intellectuelle du catholicisme, sont en Occident et très peu ailleurs. À cela s’ajoute la puissance financière : les finances de l’Église de Rome doivent beaucoup aux donateurs américains et allemands qui sont les premiers contributeurs au budget de l’Église. Même en termes de prêtres, le nombre est encore du côté de l’Occident. Contrairement à l’idée reçue selon laquelle l’Afrique serait riche de prêtres et un puits sans fond pour les pays d’Occident, le poids démographique est du côté de l’Europe. En 2022, la France comptait 11 644 prêtres, diocésains et religieux, l’Espagne 15 285 en 2023. La Côte d’Ivoire est à 2 091 prêtres en 2022 et le Congo environ 640. Quant aux États-Unis, ils comptent plus de 34 000 prêtres. Le nombre, la vie intellectuelle, les moyens financiers de l’Église sont toujours en Europe et aux États-Unis. Sans compter que l’Afrique est confrontée à une très forte croissance des mouvements vaudous et religions traditionnelles qui menacent d’emporter les fondations fragiles d’un christianisme d’importation récente³.

Au Vatican, le personnel administratif et religieux, les diplomates, les membres des dicastères et des congrégations viennent quasi exclusivement de l’aire romaine, c’est-à-dire d’Europe et des Amériques. Le rêve d’Asie ne s’est pas encore concrétisé, même si François a beaucoup misé sur la Chine et le Proche-Orient, terre millénaire des chrétiens orientaux, et demeure un horizon géopolitique intense.

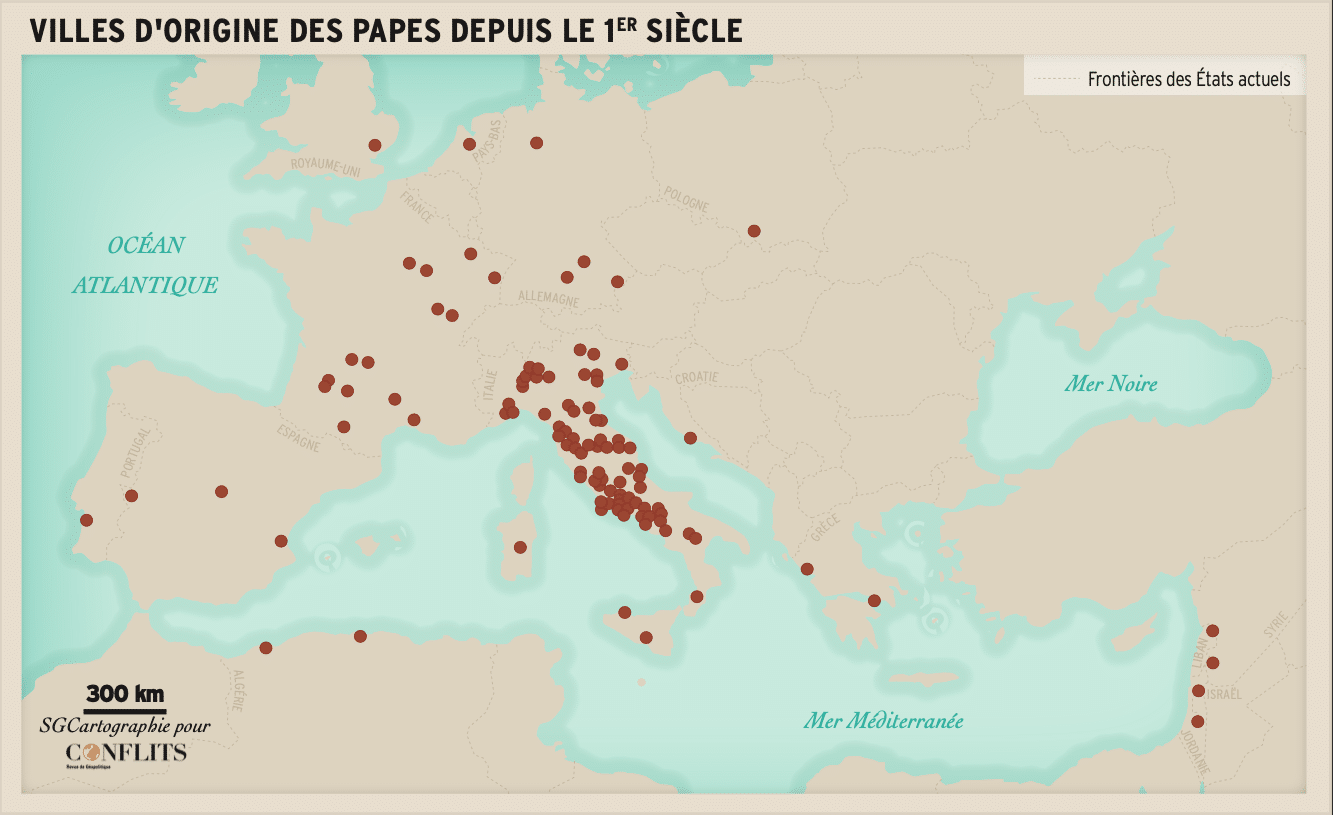

De la cité de Volubilis à la baie de Carthage, des murailles de Jérusalem au mur d’Hadrien, c’est l’espace politique et culturel de l’Empire romain qui fut le creuset du christianisme, et c’est cette extension de Rome, en Amérique lors des grandes découvertes, puis en Asie et enfin en Afrique, qui a permis de donner à l’Église sa dimension mondiale. Une mondialisation qui est, là aussi, un pilier de sa puissance.

¹ Vatican et Saint-Siège sont deux réalités juridiques différentes même si ces termes sont souvent employés l’un pour l’autre.

Le Saint-Siège est le nom de l’État. Il est un acteur juridique reconnu des relations internationales, avec des ambassadeurs accrédités (les nonces) et des représentants.

Le Vatican est le nom du territoire sur lequel s’exerce la souveraineté territoriale du Saint-Siège. Il s’agit d’un quartier de Rome où se trouve notamment la basilique Saint-Pierre et les musées du Vatican.

² Un nonce est un ambassadeur du Saint-Siège.

³ Voir à ce sujet Jean-Baptiste Noé, Le Déclin d’un monde, « Le vaudou, un culte en essor », 2022, p. 127.