Les forces alliées à Al-Qaïda ont, ces derniers mois, avancé vers le sud du Mali et imposé un blocus de carburant contre la capitale Bamako. La capitale risque-t-elle réellement de tomber ?

Le professeur Stig Jarle Hansen, de l’Université norvégienne des sciences de la vie (NMBU), est un expert du djihadisme en Afrique, notamment au Sahel, et a écrit un ouvrage très estimé en anglais sur le sujet : Horn, Sahel and Rift – Fault-lines of the African Jihad. Dans un nouvel entretien avec Geopolitika, il analyse en profondeur l’évolution de la situation au Mali au cours de l’année écoulée.

Propos recueillis par Henrik Werenskiold. Traduction de Conflits

Al-Qaïda continue de gagner du terrain au Mali et a récemment imposé un blocus de carburant contre la capitale Bamako. Comment voyez-vous la situation dans le pays aujourd’hui ?

J’y ai beaucoup réfléchi, et l’évolution est conforme à ce que je prévoyais depuis longtemps. Déjà lorsque nous avions parlé il y a environ un an et demi, j’avais dit que les opérations russes de contre-insurrection au Mali étaient contre-productives et qu’elles produiraient l’effet inverse. Depuis, tout s’est nettement aggravé.

En pratique, les opérations russes ressemblent à celles des Français – mais en plus brutales encore. Numériquement faibles, les Russes fondent leur approche sur la peur et la destruction. Par des punitions collectives infligées aux villages et à des groupes entiers, ils cherchent à contraindre la population locale à renoncer à toute résistance, mais c’est une stratégie erronée.

Ce type d’opérations anti-insurrectionnelles est dépassé et ne fonctionne pas dans une société où les loyautés sont ancrées localement – bien au contraire. Les Russes ont ainsi répété les erreurs des Français, mais sans leurs limites éthiques, ce qui a rendu la situation bien pire. Par leur brutalité, ils ont en réalité uni les groupes rebelles contre eux.

En particulier, en provoquant les Touaregs et en détruisant la relation avec eux, ils ont commis une erreur classique. Leur ligne dure a, à bien des égards, poussé les Touaregs dans les bras du JNIM – l’organisation parapluie d’Al-Qaida dans la région – et ainsi renforcé l’ennemi. Beaucoup d’analystes négligent l’importance décisive des Touaregs dans la puissance du mouvement. Pour que le JNIM parvienne aussi loin, il a dû s’appuyer sur des alliés touaregs – comme nous l’avions déjà observé en 2013.

Vous voyez donc des parallèles entre la situation actuelle et celle de 2013, lorsque les djihadistes avaient pris le contrôle du nord du pays ?

Oui, tout à fait. Nous sommes revenus à 2013, mais avec d’autres acteurs. À l’époque, le JNIM avait vaincu les groupes nationalistes touaregs du Front de libération de l’Azawad, avant de s’allier partiellement avec eux. La même dynamique peut se reproduire aujourd’hui, car les mesures punitives collectives prises par les Russes ont conduit les Touaregs à considérer les djihadistes comme un moindre mal pour combattre un ennemi commun.

Il s’agit donc d’une alliance fondée sur le principe « l’ennemi de mon ennemi » – mais elle est extrêmement fragile. C’est à la fois une force et une faiblesse. Lorsque l’on fonde sa puissance militaire sur plusieurs groupes ethniques, comme les Hausa-Fulani et les Touaregs, on obtient une force initiale, mais on crée aussi les conditions de conflits futurs lorsque viendra le moment de partager les victoires.

À lire également

La « Chine » catapulte sa marine

Vous suggérez donc que l’ethnicité joue un rôle plus important qu’on ne le pense souvent ?

Absolument. Le JNIM est composé en partie de Hausa et de Peuls, et en partie de Touaregs. Cela donne au mouvement une force numérique considérable, mais le rend aussi vulnérable aux conflits internes. Ce n’est pas un système hiérarchique et discipliné – plutôt une mosaïque de groupes locaux et d’ethnies, chacun avec ses propres intérêts.

Parallèlement, le gouvernement central du Mali est très affaibli. La présence russe a donné une illusion de contrôle, mais dans la pratique, Wagner et leurs alliés maliens ont accru l’hostilité locale. Le résultat est que plusieurs acteurs non étatiques envisagent désormais une révolte armée. Ce ne sont plus seulement les djihadistes qui menacent le régime, mais une mobilisation populaire plus large.

Cela signifie-t-il que le JNIM peut réellement atteindre Bamako ?

C’est possible. Mais même s’ils y parviennent, ils rencontreront d’immenses difficultés. Ils n’ont jamais eu d’ancrage véritable parmi les Bambaras du sud, qui dominent le centre du Mali et la capitale. La population bambara n’a jamais été connue pour se mobiliser ethniquement, mais si la capitale est menacée, cela peut changer. On pourrait alors voir une contre-mobilisation ethnique. Le JNIM pourrait donc se heurter à de grandes difficultés en tentant d’aller jusqu’à Bamako.

En même temps, des milices locales comme les Dozo et les Dogon pourraient se réorganiser militairement dans une mesure bien plus grande qu’actuellement. Elles disposent d’un fort ancrage local et sont difficiles à combattre. Une éventuelle avancée djihadiste vers Bamako pourrait ainsi se transformer en une guerre d’usure longue et sanglante, plutôt qu’en une victoire nette.

À lire également

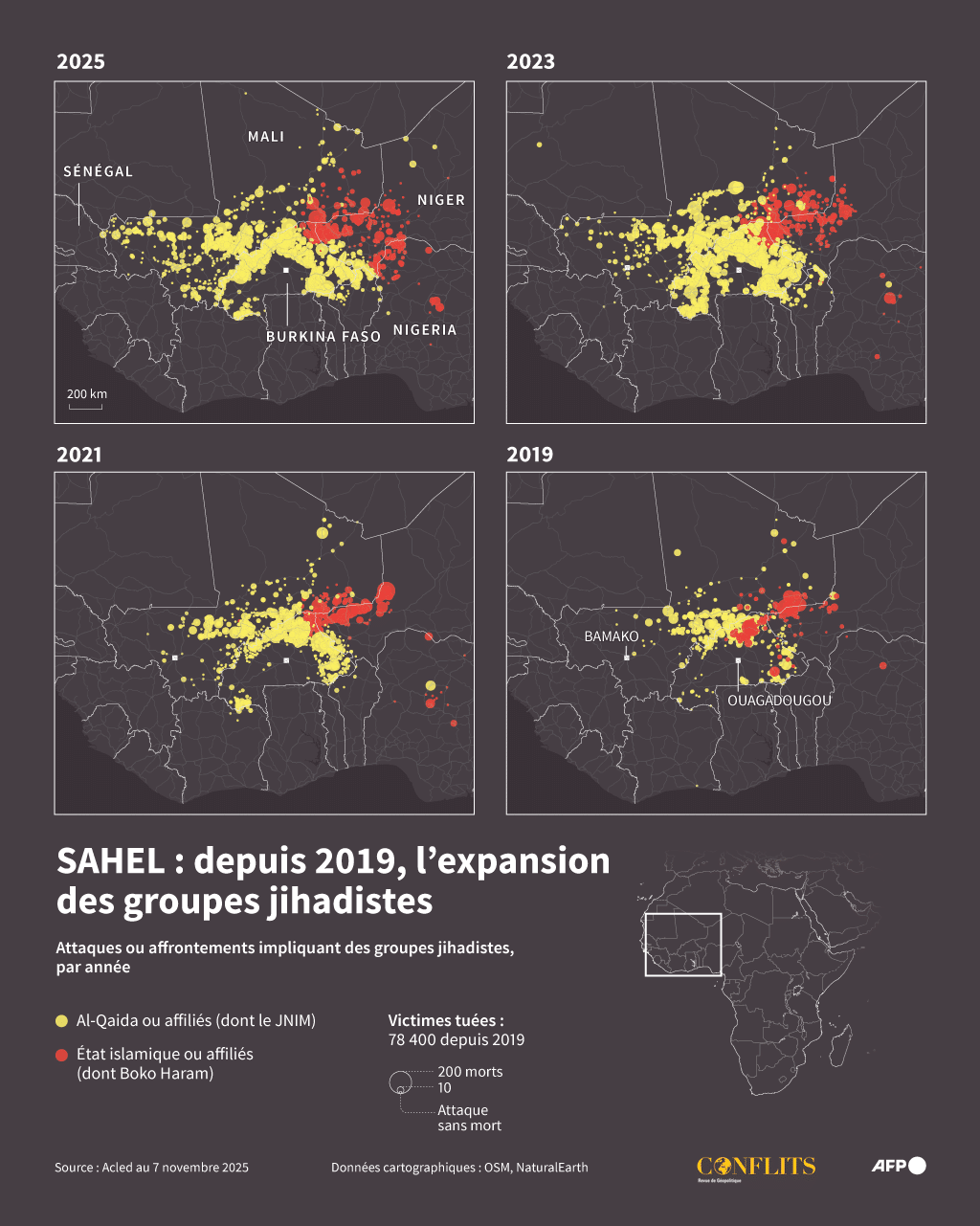

Sahel : recrudescence des attaques et de l’insécurité

Et l’alliance sahélienne ? Peut-elle jouer un rôle militaire pour aider le Mali ?

Peu probable, car l’alliance sahélienne souffre d’une faiblesse évidente. Il s’agit en réalité d’une coalition de régimes fragiles cherchant à masquer leur faiblesse derrière une rhétorique militaire. Ils manquent de ressources, de coordination et d’une stratégie commune. Lorsque le Mali, le Niger et le Burkina Faso affirment vouloir s’unir et former un bloc de défense, cela relève surtout du symbole.

C’est un peu comme fusionner le Luxembourg et Monaco pour bâtir une grande puissance – ce qui illustre bien le manque de substance derrière la rhétorique.

Dans ce contexte, le Tchad apparaît comme un acteur militaire bien plus solide, mais le pays reste pour l’instant en retrait et ne semble pas vouloir s’impliquer dans la guerre. Toutefois, la véritable puissance militaire de la région sahélienne est l’Algérie. Jusqu’à présent, Alger est resté en retrait, mais je ne pense pas que cela durera si le Mali s’effondre totalement.

Combattants du groupe jihadiste Ansar Dine, ancêtre du JNIM, après la prise de Tombouctou. Avril 2012 (C) SIPA

À lire également

L’État islamique au Sahel vise une expansion régionale

Donc vous pensez que l’Algérie pourrait intervenir militairement si la situation devient incontrôlable ?

Oui, mais c’est une arme à double tranchant. Si l’Algérie intervient et envoie des soldats dans le nord du Mali, on assistera à une mobilisation à l’échelle de toute la région, avec des conséquences géopolitiques imprévisibles. Mais si le JNIM – dans une alliance sacrilège entre Touaregs et djihadistes – finit réellement par prendre le contrôle du nord du Mali, ce serait inacceptable pour l’Algérie.

L’Algérie dispose d’une armée de tout premier plan et d’une longue tradition de lutte antiterroriste. Mais le pays reste prudent : il est rare qu’il intervienne en dehors de ses frontières et il éprouve une forte aversion pour les opérations extérieures. En même temps, le terrain est extrêmement difficile : le sud de l’Algérie et le nord du Mali sont des zones désertiques, et il n’est pas facile de déplacer de grandes forces à travers ces espaces. Pourtant, l’Algérie possède la logistique et la capacité nécessaires pour le faire si elle y est contrainte.

Il existe aussi un risque de devoir rester au Mali pendant de longues années pour combattre les insurgés une fois l’intervention lancée, ce qui pourrait déboucher sur une situation de bourbier. De plus, l’Algérie est un pays ethniquement complexe, avec une importante minorité berbère, et les autorités craignent d’importer l’instabilité venue du Mali. Elles mesureront donc chaque pas avec une extrême prudence avant de se résoudre éventuellement à intervenir.

Et qu’en est-il de l’État islamique au Sahel (ISGS) ? Peuvent-ils tirer profit du chaos ?

Oui, ils le peuvent. L’ISGS a déjà tenté d’établir des bases au Niger et dans le nord du Mali, et ils exploiteront tout vide de pouvoir. Si le JNIM s’affaiblit en raison de rivalités internes, l’ISGS cherchera à occuper le terrain. Nous pourrions alors observer un schéma similaire à celui de l’Afghanistan après les années 1990 : différentes factions islamistes se disputant territoires, alliances et légitimité. Et, comme en Afghanistan, les tribus locales pourraient jouer un rôle décisif.

La ressemblance entre le Sahel et l’Afghanistan est évidente. Il s’agit de l’effondrement de l’État et d’un tissu ethnique extrêmement fragmenté. Le Mali est un pays immense, fait de désert et de steppe, et sans une armée nombreuse et légitime, il est impossible de contrôler le territoire. Les recettes fiscales ne suffisent pas, et le gouvernement central a peu d’autorité dans les zones rurales.

Vous dites que le JNIM est un acteur rationnel. Comment cela, alors qu’il s’agit de djihadistes ?

Je pense qu’ils agissent de manière rationnelle selon leurs propres objectifs. Leur but est l’expansion et le contrôle territorial, pas nécessairement le djihad mondial comme on le voit chez l’État islamique. Le JNIM a même instauré un moratoire sur les attaques contre la France. Cela montre qu’ils réfléchissent stratégiquement et qu’ils considèrent l’ensemble du contexte.

Mais, sur le plan idéologique, leur projet demeure une expansion à travers les frontières de la grande région du Sahel. Les Touaregs et les Peuls vivent de part et d’autre des États, si bien que le projet djihadiste devient naturellement transfrontalier. Les frontières n’ont aucune signification pour eux, et ils ne s’arrêteront que lorsqu’ils seront stoppés militairement.

La situation peut-elle mener à ce que tout le Sahel tombe dans un chaos djihadiste ?

Si le Mali tombe, cela peut déstabiliser toute la région. Deux scénarios existent :

Dans le premier, la coalition du JNIM reste dominée par des forces locales – nationalistes touarègues et Peuls – et le conflit demeure régional. On verrait alors probablement un Mali fragmenté, divisé selon des lignes ethniques, sans pour autant devenir un État djihadiste international.

Dans le second scénario, les djihadistes du JNIM seraient si puissants et si unis qu’ils pourraient transformer la région en quelque chose qui ressemble à l’Afghanistan après 1996 – un refuge pour des djihadistes transnationaux, même si les djihadistes locaux maintiendraient un focus principalement interne. Cela aurait des conséquences géopolitiques, y compris pour l’Europe : on verrait de nouveaux flux migratoires et un potentiel accru pour que des groupes djihadistes à vocation internationale puissent opérer plus librement dans la zone.

Pour l’instant, beaucoup d’éléments indiquent que le premier scénario est le plus probable, mais il serait insensé d’écarter complètement le second.

Quelles seraient les conséquences pour la région si le Mali s’effondre réellement ?

On verrait alors un effet domino dans toute la région, mais particulièrement au Niger et au Burkina Faso. Ces États sont déjà en crise, et leurs juntes militaires ne survivent que parce qu’elles promettent d’écraser les djihadistes. Si le Mali tombe, l’ensemble de l’alliance sahélienne perd sa crédibilité, et la situation géopolitique dans tout le Sahel se détériorera encore davantage.

Et cette fois, aucune aide extérieure ne viendra, car les acteurs internationaux ont tourné le dos au Sahel, probablement pour de bon. La France ne reviendra pas, la Russie est militairement surchargée en raison du bourbier ukrainien, et les États-Unis ne s’y intéressent tout simplement pas. Il ne reste donc que trois régimes faibles, dépourvus de légitimité interne. C’est la définition même d’un vide stratégique.

Le pays est un laboratoire de ce qui arrive lorsque des grandes puisses mènent une guerre sans comprendre les réalités locales. Al-Qaida continue de gagner du terrain, les Touaregs saisissent l’occasion de renforcer leur position, et l’État perd chaque jour davantage de contrôle. Le résultat pourrait être soit un nouvel Azawad, soit un Sahel dominé par les djihadistes et sans frontières. Les deux options sont dangereuses pour toute la région.

La conclusion est que tenter de gouverner le Mali sans l’appui des Touaregs est une recette pour l’échec. C’est pourquoi je pense que la solution doit peut-être passer par une forme d’autonomie dans le nord pour satisfaire les nationalistes touaregs – une sorte d’Azawad 2.0. Ce pourrait être la seule manière réaliste de créer une stabilité au Mali, même si cela serait probablement inacceptable pour plusieurs acteurs régionaux. Le Mali se trouve aujourd’hui à un point de bascule.