Le Sahel connaît depuis 2020 une réarticulation des logiques géopolitiques et militaires, évolution qui profite à la fois à la Russie, aux groupes armés locaux et aux systèmes informels (trafics, migrations, contrebandes, milices). En dépit de sa présence historique, la France est la puissance internationale la plus contestée sur place, à la fois par ses partenaires diplomatiques, les ONG et les populations qui expriment le besoin d’une nouvelle gouvernance. La fin de l’opération Barkhane apparaît comme le résultat d’équivoques accumulées.

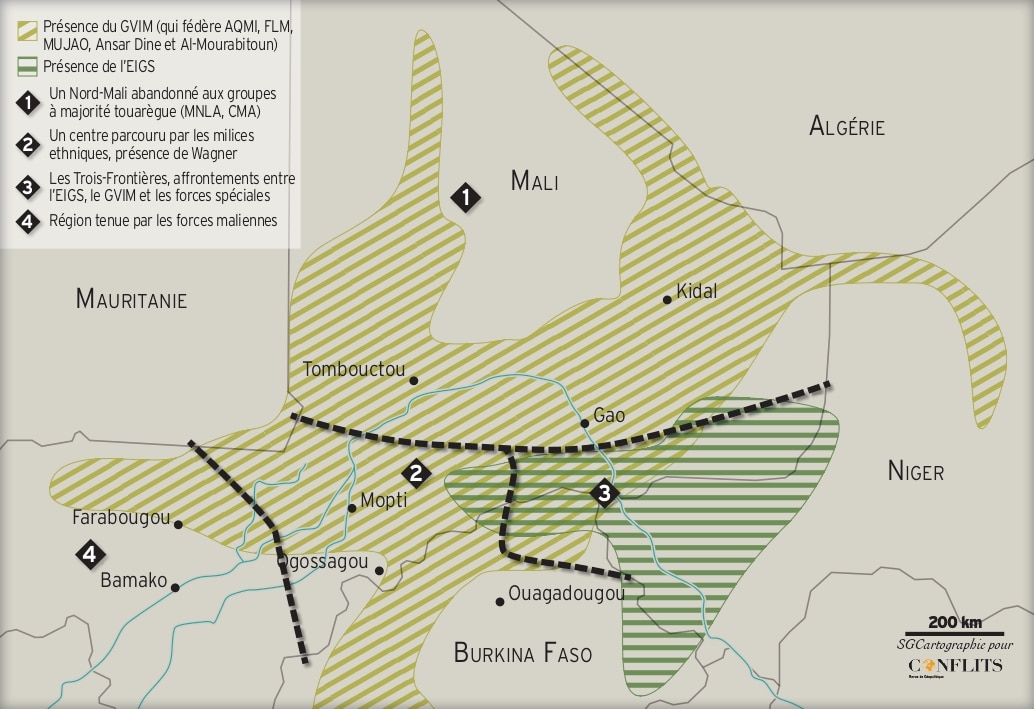

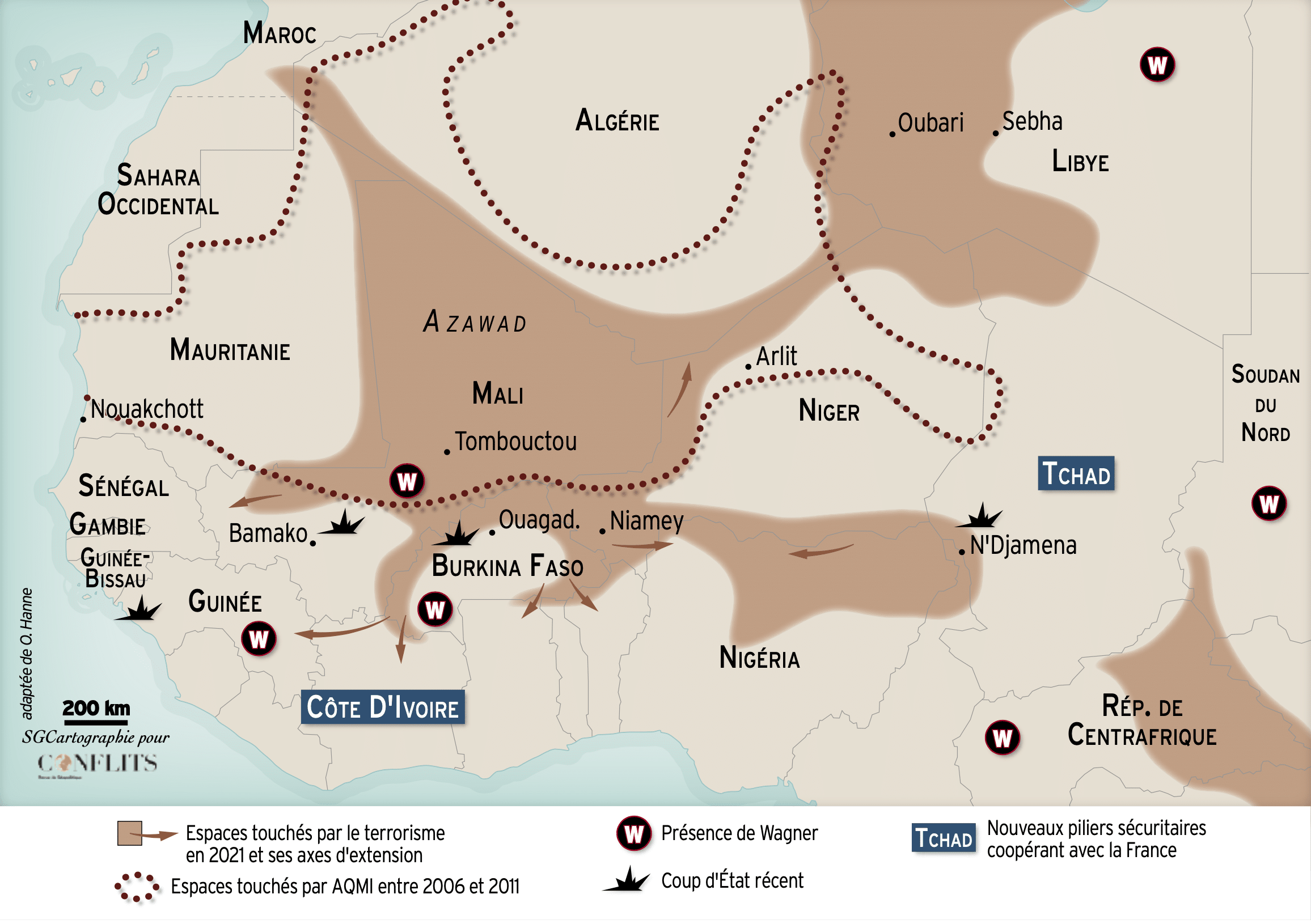

La France et ses partenaires africains ont longtemps cru partager la même analyse de la crise dans le Sahel, qu’ils ont liée au terrorisme, terme fourre-tout qui masquait les divergences entre eux. Depuis l’installation en 2006 d’AQMI (Al-Qaeda au Maghreb islamique), Paris voyait dans le djihadisme mené par des combattants algériens la principale menace. Le gouvernement de Bamako avait, quant à lui, interprété le terrorisme comme l’expression de la rébellion d’une partie des chefs touareg, qui s’était déjà manifestée lors des révoltes de 1962-1964, 1990 et 2006. En 2011, le MNLA (Mouvement national de libération de l’Azawâd) fut constitué autour de l’aristocratie touareg – avec à peu près 3 000 hommes – pour poursuivre la rébellion jusqu’à l’indépendance de la zone nord, dite Azawâd. En 2012, qu’ils fussent djihadistes ou régionalistes, tous ces groupes se fédérèrent pour prendre le contrôle de la région. Paris et Bamako se retrouvèrent alors sur la même ligne opérationnelle, contre les mouvements djihadistes et leurs alliés du MNLA. En janvier 2013, l’opération Serval menée par la France renversait la situation, contraignant les groupes à se disperser, à fuir vers la Libye ou à négocier.

Un succès et des non-dits

Mais ce succès militaire masquait des non-dits : le MNLA, en conflit avec ses partenaires inspirés par le djihad, avait su se retourner à temps pour aider Serval à reprendre Kidal, aussi la France demanda-t-elle à Bamako d’intégrer ce groupe dans les négociations tenues à Ouagadougou pour rétablir la paix. Le président malien Keïta s’indigna le 5 décembre 2013 : « La communauté internationale nous oblige à négocier sur notre sol avec des gens qui ont pris des armes contre l’État. » Lorsque le MNLA prit le contrôle de Kidal, empêchant l’autorité malienne d’y revenir, la France dut laisser faire ; l’aristocratie touareg se divisa entre ceux qui acceptaient de négocier et les autres, mais tous coopéraient entre eux pour protéger leurs clans. Le djihadiste Iyad Ag Ghali, chef d’Ansar Dine, était renseigné par ses cousins touareg et profitait de complicités de l’autre côté de la frontière algérienne. Les étiquettes et les drapeaux ne signifiaient rien. La fiabilité du MNLA était interrogée, puisqu’il aurait été à l’origine de mines antipersonnelles placées sur le parcours des armées française et malienne. Des conflits internes aux clans de l’Azawâd impactaient les opérations militaires : le colonel Gamou, issu de la minorité touareg des Imghad, s’opposa aux chefs traditionnels, créa le GATIA (Groupe d’autodéfense touareg Imghad et alliés), fut intégré dans l’armée régulière par le gouvernement de Bamako et mena des attaques à Ménaka et Kidal, avec l’appui de la France, contre les groupes djihadistes, mais aussi contre les hiérarchies touareg. De toute évidence, les troupes françaises étaient utilisées pour régler de vieux comptes.

En février 2014 fut fondé le G5 Sahel, une coopération des cinq pays concernés par la crise, dont la fonction était d’appuyer la ligne sécuritaire tenue par la France, tandis que l’Union européenne, principal bailleur de fonds, prônait une ligne fondée sur le codéveloppement et non sur le seul levier militaire. L’Allemagne, surtout, ne partageait pas les stratégies parisiennes et s’inquiétait d’un néocolonialisme français. Partageant cette optique, l’ONU envoya sur place une mission de stabilisation multidimensionnelle, la Minusma, qui devint aussitôt la cible privilégiée de tous les groupes armés sur place (160 décès depuis sa fondation).

À lire également

L’humiliation française au Sahel

En août 2014, le G5 Sahel et Paris initièrent l’opération Barkhane qui voulait apporter une réponse militaire transnationale à une menace qui se jouait des frontières. Avec l’aide des forces spéciales dites Sabre, Barkhane était dotée d’importants moyens, dont 3 000 soldats, et aurait fait entre 2014 et 2023 près de 2 800 morts parmi les groupes djihadistes, dont des chefs de premier rang.

En réalité, malgré ces succès, l’équivoque grandissait, et cela pour trois raisons.

1 – L’hostilité à la France ne cessait de grandir au Mali, au Niger et au Tchad, et les manifestations se multipliaient. L’imam salafiste Dicko soulevait les foules à Bamako contre la France et appelait à la discussion avec les mouvements djihadistes. Même le président Keïta, dans ses discours publics, soufflait le froid et le chaud. Les médias maliens défendaient l’idée d’un complot contre l’intégrité du pays. En octobre 2017, des soldats maliens pris en otages furent malheureusement tués au cours d’une frappe aérienne, puis en janvier 2021 la Minusma accusa la France d’avoir fait 22 morts dans une fête de village à Bounti. Au Tchad, le président Idriss Déby était le partenaire majeur de Paris et tenait fermement le pays, mais la France, qui avait sauvé son pouvoir lors de la rébellion de 2008, se retrouvait accusée de soutenir un dictateur.

2 – Personne n’ignorait que les causalités de la crise plongeaient dans des phénomènes plus complexes que le djihadisme : le mal-développement, les fragilités agricoles, l’accès à la terre, les sécheresses à répétition, les questions de droits sociaux et politiques. Pourtant, aucun de ces problèmes ne fut abordé de front. L’Union européenne elle-même n’était pas étrangère à l’affaiblissement des États sahéliens puisque, depuis 1991, on avait exigé d’eux de libéraliser leur économie, d’ouvrir leurs frontières et de se lancer dans des mesures d’austérité, ce qui pénalisa des systèmes agro-pastoraux déjà fragilisés par les sécheresses.

3 – La dernière raison tenait à l’impossibilité pour les armées de remplir la mission qu’on leur avait donnée. Dans des espaces gigantesques, parcourus par des flux informels incontrôlables (contrebande, essence, drogue, migrants, etc.) et tenus par des chefs locaux aux intérêts multiples – « le djihad, le business ou le clan » –, la seule ligne sécuritaire relevait de l’utopie. Il aurait fallu définir politiquement des sorties de crise, mais l’échec des négociations et les ambiguïtés entre Paris et ses partenaires obligeaient à poursuivre la mission, désormais sans finalités politiques.

Combats ethniques

Les groupes combattants adoptaient de nouveaux profils bien plus rapidement que la réaction militaire : le djihadiste algérien Mokhtar Belmokhtar, conscient de la difficulté à se maintenir dans le nord, constitua le mouvement Al-Mourabitoun, peuplé de subsahariens, et lança des attaques vers le centre et le sud du Mali. Par intelligence tactique, les défenseurs du djihad adoptèrent des postures ethnicistes, alors que la question ethnique était secondaire au Mali : le chef peul Kounfa créa le FLM (Front de libération du Macina) qui entendait défendre les pasteurs peuls des ségrégations dont ils étaient effectivement victimes. De 40 attaques en 2014, on passa à 157 en 2016. Des attentats frappèrent même Ouagadougou et la Côte d’Ivoire (Grand Bassam), tous opérés par des adolescents peuls instrumentalisés. À l’été 2016, Mopti était menacée. Mais dans toutes ces zones, Barkhane ne pouvait intervenir, car Keïta estimait que ce n’était pas du ressort de l’opération. En quelques mois, la peur s’installa dans les villages du centre-Mali : des milices ethniques se formèrent avec l’accord du gouvernement, car la gendarmerie était dépassée : milices bambara, dogon ou songhaï. Les Dozos, des chasseurs traditionnels protégeant les troupeaux, se mirent à attaquer les localités peules : 160 personnes furent massacrées à Ogossagou en mars 2019. L’armée malienne fut accusée d’exactions. En mars 2019, tous les mouvements proches d’Al-Qaeda se fédérèrent dans une seule entité dynamique, sous l’autorité de Iyad Ag Ghali : le GVIM (Groupe pour la victoire de l’islam et des musulmans).

À lire également

Terrorisme au Sahel : l’heure du bilan

Mais le temps de Daech était venu : une branche locale, dite EIGS (État islamique au Grand Sahara), s’installa en 2015 dans la région des Trois-Frontières, s’appuyant sur des populations dahoussahak et peules souvent méprisées, dans des espaces délaissés par l’État. L’ultra-violence du groupe lui permettait de recruter, proposant à ses combattants de l’argent, des armes, des femmes, la protection de leur village, et donc une position sociale. Il entra en 2019 en opposition directe avec le GVIM, car leurs logiques étaient antagonistes. L’un visait le rêve du califat en pratiquant l’attentat-suicide et la revanche ethnique ; l’autre entendait devenir une autorité reconnue dans le pays en chassant les Français et en imposant une justice islamique. Là il où s’implanta, le GVIM prit une posture de résistant, régla la vie quotidienne, punit les coupeurs de route, défendit les droits fonciers, assura des fonctions que l’État n’avait pu assumer : la sécurité des marchés et des troupeaux, le respect des traditions et des mœurs contre l’influence occidentale.

Malgré ces affrontements internes et l’intervention des forces spéciales étrangères, les katibas prospérèrent dans les zones transfrontalières. Atrophié dans les Trois-Frontières, l’EIGS se redéploya vers le Niger et le Burkina Faso. Parfaitement installé dans le centre du Mali, le GVIM lança des attaques vers l’ouest et le sud, sans doute pour se connecter au golfe de Guinée, au Sénégal et à la Guinée.

L’incompréhension était arrivée à son terme, et les sommets de Pau (janvier 2020) et de N’Djamena (février 2021), destinés à souder les rangs du G5 Sahel autour de la France, ne purent résoudre les fractures. En août 2020, le colonel Goïta, soutenu par les forces spéciales maliennes, fit un putsch contre le président Keïta et installa un régime militaire qui entendait résoudre la crise sans les Français. Ses premiers gestes avaient valeur de symboles : ouvertures vers l’Algérie, nominations de gouverneurs intégrés dans les structures locales, réformes administratives en faveur de l’Azawâd. La junte fut acclamée par la population. Plutôt que de négocier avec le MNLA et ses alliés, le gouvernement ouvrit des pourparlers avec Iyad Ag Ghali. Le gouvernement semblait laisser la région de Ménaka aux groupes armés, alors que l’opération Sabre s’y était investie depuis trois ans. En octobre, il libéra 200 prisonniers du GVIM.

Le putsch était censé redonner aux Maliens leur unité et leur fierté, mais le délitement se poursuivit : en octobre 2020, la ville de Farabougou, située à 80 km de la capitale, fut assiégée pendant un mois, sans réaction notable de la junte. Des garnisons étaient attaquées avant que les combattants ne se dispersent dans les villages, où l’imbrication avec les civils rendait les frappes aériennes difficiles. En juillet 2022, le camp de Kati, cœur du pouvoir militaire malien, fut attaqué. Le Tillabéri nigérien et le nord du Burkina Faso, où la ville de Jibo était coupée du reste du pays, échappaient à tout contrôle. Le Togo, le Bénin et la Côte d’Ivoire virent leurs premiers gendarmes tués dans leur septentrion. L’État commit partout la même erreur en acceptant d’armer des milices de citoyens, ainsi au Burkina Faso avec les Volontaires pour la défense de la patrie.

Le maintien de la France au Mali n’était plus qu’une question de mois, malgré des succès opératifs considérables. Si la plupart des katibas avaient été décapitées, leur direction se reconfigura rapidement, passant à des locaux, bien décidés à ponctionner les populations et à se venger de l’État. Les victoires françaises aggravèrent par contre-coup les enjeux ethniques et la radicalité de l’EIGS. On vit dès 2020 les premières manifestations en faveur d’une intervention russe et en juin le colonel Goïta déclara : « Nous ne voulons plus d’un partenaire demi-dieu. » En novembre 2021, un convoi français à destination de Gao fut bloqué par la foule sous prétexte que l’armée travaillait en sous-main pour le GVIM. Le putsch au Burkina Faso en janvier 2022 eut les mêmes conséquences que celui de Goïta, et l’on exigea là aussi le départ de la France.

De la France à la Russie

Paris avait pourtant tenté de réarticuler ses dispositifs sur place, malgré la pression continue des missions en Irak, en Centrafrique et en France avec Sentinelle : mise en place d’opérations conjointes transfrontalières (2014-2018), fermeture des bases dans l’Azawâd au profit d’une densification dans les Trois-Frontières (2019-2020), renforcement provisoire des troupes (5 100 hommes promis en février 2020), Task Force Takuba annoncée en 2019 pour coordonner les opérations spéciales. Mais chaque tentative s’épuisa : l’élargissement du droit de poursuite au-delà des frontières fut interprété comme une manœuvre contre la souveraineté ; le départ de l’Azawâd de la France permit aux chefs touareg de hisser leur drapeau à Kidal, trahison qui semblait valider les rumeurs d’une France voulant scinder le pays en deux ; Takuba n’attira qu’une poignée de pays européens et l’hostilité de l’Allemagne, avant d’être suspendue en 2022. Le Mali réclama le départ de Barkhane ; le Burkina et le Niger se déclarèrent réticents à devenir la nouvelle base arrière de Takuba. Parallèlement, les premiers hommes de la milice russe Wagner prirent une place grandissante : d’abord une cinquantaine à l’été 2021, puis 500 hommes six mois plus tard, parcourant le centre avec des troupes maliennes, levant des taxes sur l’orpaillage, et déjà accusés d’exactions. Début 2022, le départ de Barkhane était acté. Après la guerre en Ukraine, la concurrence entre la Russie et la France rendait la présence de cette dernière impossible, même si l’arrivée de Wagner ne fut qu’un facteur parmi tant d’autres.

À lire également

La France en guerre dans le Sahel

Pensée et créée pour contrer les djihadistes dans l’Azawâd, Barkhane se retrouvait dépassée pour faire face à des groupes armés informels, au développement des milices dans le centre du Mali, aux tensions interethniques grandissantes, et à des attentats urbains qui relevaient de l’antiterrorisme. Les équivoques entre les différents acteurs étaient trop grandes, de même que les contradictions stratégiques : fallait-il miser sur le développement ou sur l’approche sécuritaire ? Comment aider l’économie pastorale tout en faisant la guerre ? Comment permettre à l’État de se réinstaller sans paraître lui imposer un cadre légal étranger ?

L’avenir n’est guère enthousiasmant. Même si le président Macron a doublé l’aide au développement en 2016, le travail en profondeur sur les questions économiques et sociales est le parent pauvre des dix dernières années. La Côte d’Ivoire et le Tchad sont désormais les deux partenaires forts de la stratégie française, mais la mort du président Idriss Déby en avril 2021 et sa succession héréditaire au profit de son fils Mahamat exaspère les ONG, l’ONU et les populations locales, lassées du clientélisme. Partout, on réclame une nouvelle gouvernance et la remise en cause de l’influence française. Pour cela, la concurrence russe arrive à point nommé.