En dépit de sa défaite, la France infligea tant de pertes à ses adversaires qu’elle affaiblit durablement l’Espagne. Si on peut parler de « victoire à la Pyrrhus », il est possible d’invoquer également une « défaite à la Villars ».

Si beaucoup de Français ont appris, dans leur enfance, la comptine « Malbrough s’en va-t-en guerre », peu d’adultes sauraient expliquer d’où vient cette ritournelle et qui est son héros éponyme.

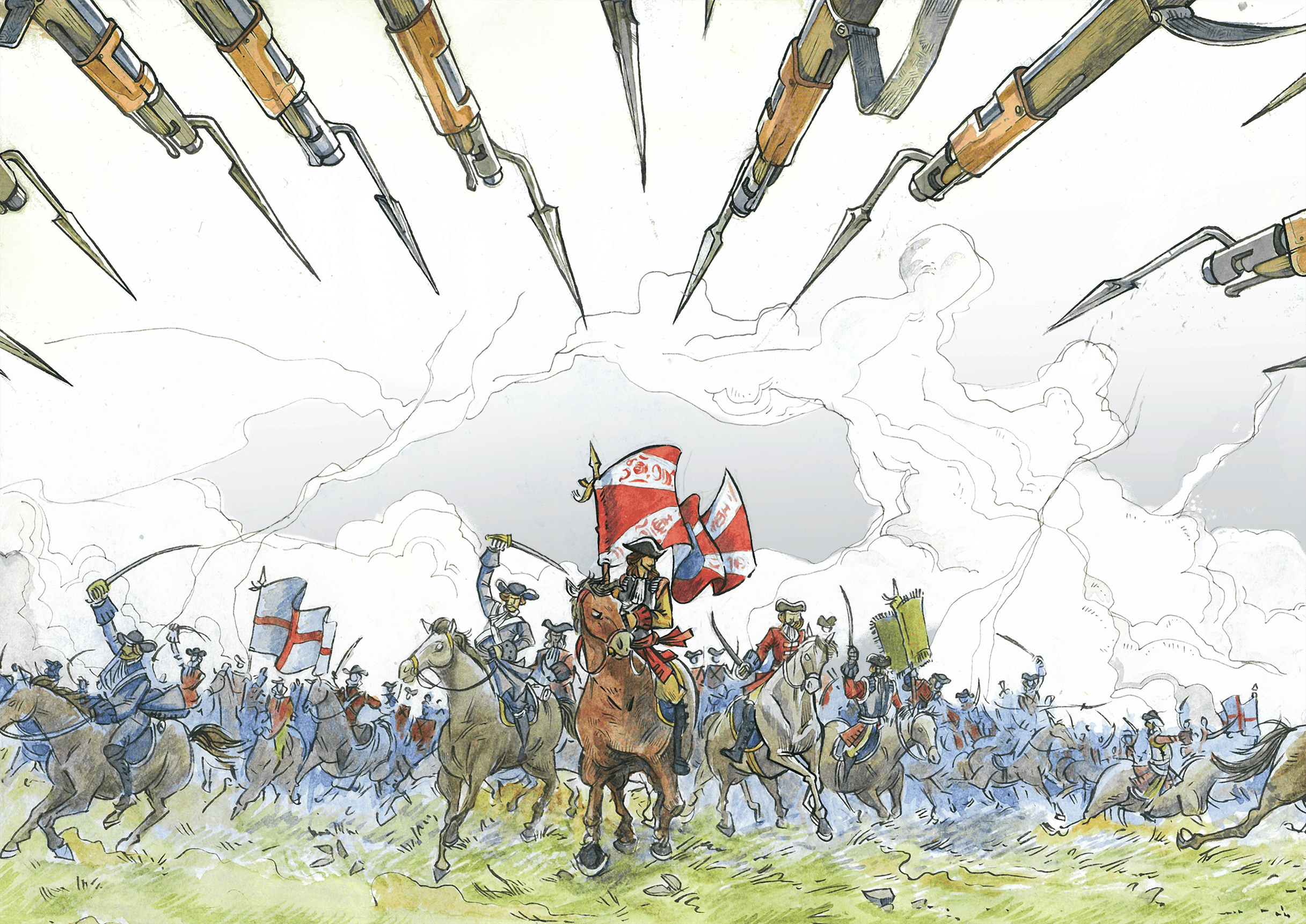

La chanson n’est qu’un lointain écho de la bataille de Malplaquet, tournant de la guerre de Succession d’Espagne, et perpétue une infox du xviiie siècle : la mort de John Churchill1 duc de Marlborough, au cours du combat. Il y eut tant de morts – 35 à 36 000 – en cette journée, la plus sanglante du conflit et même du siècle, que le bruit courut que l’invincible chef des coalisés en faisait partie – à tort.

La guerre du trône

À la mort de Charles II d’Espagne, le 1er novembre 1700, l’Europe retient son souffle. Ce décès est loin d’être une surprise, puisque le souverain, monté sur le trône en 1665, à l’âge de 4 ans, souffrait de multiples infirmités et était stérile. Les puissances étrangères se sont donc concertées pour se répartir les possessions espagnoles, tant en Europe qu’aux colonies ; elles ont même établi un traité de partage en mars 1700 après la mort prématurée du successeur choisi par Charles, et avalisé par la France et l’Angleterre2. En octobre, soucieux de contrecarrer ces petits arrangements entre ennemis en préservant l’unité de l’Empire espagnol, Charles désigne un nouvel héritier unique dans un second testament : Philippe, duc d’Anjou, né en 1683, deuxième fils du Grand Dauphin, Louis de France, le fils aîné du roi Louis XIV et de Marie-Thérèse d’Autriche, la propre sœur de Charles.

En conseillant au roi d’Espagne le choix d’un prince français, qui est aussi son petit-neveu, ses proches et le pape lui-même pensaient assurer la paix : choisir un Habsbourg, c’était réactiver la hantise française d’un encerclement par les possessions autrichiennes et espagnoles, inacceptable ; en ne désignant pas le Dauphin, mais son fils cadet, la perspective d’une union personnelle de la France et de l’Espagne semblait écartée. En épousant Marie-Thérèse, Louis XIV avait officiellement renoncé aux droits sur la couronne d’Espagne que son épouse pourrait transmettre, puisque le pays ignore la loi salique, utilisée en France depuis la guerre de Cent Ans. Mais cette renonciation ayant pour contrepartie une dot, jamais versée par l’Espagne, il l’estime annulée. Le 16 novembre, Louis présente son petit-fils à la cour en disant : « Voici le roi d’Espagne ! »

Le Parlement de Paris ayant confirmé en janvier 1701 les droits de Philippe sur le trône de France, le risque3 d’association des deux plus grandes puissances du continent paraît insupportable aux autres pays, à commencer par l’Angleterre, soucieuse de l’équilibre européen. Bien que l’Europe sorte à peine de la dure guerre de la Ligue d’Augsbourg (1688-1697), une « Grande Alliance » est constituée en septembre 1701, regroupant Angleterre, Autriche, Prusse, Provinces-Unies, Palatinat et Hanovre. La France est alors le pays le plus peuplé du continent – Russie exceptée –, et peut aligner à elle seule une armée de près d’un demi-million d’hommes, à comparer aux 100 000 impériaux et quelque 75 000 Anglais disponibles au moment de Malplaquet.

À lire également

Grande bataille : Les Malouines (avril-juin 1982). L’Empire contre-attaque

Épaulée par la Bavière, son alliée traditionnelle, la France connaît quelques succès, mais enchaîne bientôt les revers ; il faut dire que ses armées sont confrontées à deux des meilleurs capitaines de l’époque, sinon de l’histoire : le prince Eugène de Savoie et le fameux duc de Marlborough. Ce dernier remporte d’ailleurs les plus brillantes victoires des coalisés à Blenheim (1704) et Ramillies (1706), ruinant la réputation d’invincibilité de l’armée de Louis XIV. Face à eux, les généraux français sont inégalement talentueux ; l’un des meilleurs est Claude Louis Hector de Villars (1653-1734), que Louis XIV a fait duc et maréchal mais qu’il a expédié dans les Cévennes pour mater la révolte des Camisards, commencée en 1702. Après une nouvelle victoire à Audenarde en 1708, les coalisés prennent Lille et plusieurs places de la frontière nord, s’ouvrant le chemin de Paris.

Villars à contre-emploi

La situation de la France semble désespérée : les caisses sont vides et les conditions de vie se dégradent fortement lors du terrible hiver de 1709, marqué par un froid particulièrement rigoureux en cet apogée du « mini-âge glaciaire » commencé à la fin du Moyen Âge. Louis XIV est alors prêt à retirer la candidature de son petit-fils, mais les Alliés, entrevoyant une victoire totale sur la France, jugent son offre insuffisante. Les conditions qu’ils proposent en retour seraient déshonorantes, aussi sont-elles repoussées le 12 juin 1709 par le Roi-Soleil, soutenu par son peuple indigné : la guerre reprend. Revenu à la tête de l’armée des Flandres en mars, Villars réorganise sa logistique pour améliorer la condition et le moral de ses soldats, qui l’adorent, et prépare de solides positions défensives sur la ligne Béthune-Douai. Il compte forcer les Alliés à les contourner, ce qui lui permettrait de retarder l’invasion jusqu’à l’année suivante, délai nécessaire pour améliorer son outil militaire. La campagne commence en effet avec retard, après l’échec des négociations.

Ayant reconnu les positions françaises, les Alliés reculent vers Tournai, qu’ils prennent le 3 septembre après seulement deux mois de siège. Villars, qui espérait une plus longue résistance, a juste prolongé ses défenses de campagne en direction de Valenciennes. Les Alliés se dirigeant ensuite vers Mons, avec sans doute le projet de le contourner par l’est, Villars, pressé par le roi, fait mouvement pour les intercepter, mais le 6 septembre, il renonce dans l’attente de renforts. Pendant qu’Eugène et Marlborough, réunis pour cette campagne qui devait être décisive, installent le siège, Villars approche Mons par le sud et débouche le 9 avec 75 000 hommes par la trouée de Malplaquet, à 15 km de la ville. Son arrivée surprend les coalisés, et seul Marlborough est en mesure de lui barrer la route ; mais Villars, d’habitude offensif dans son commandement, ne profite pas de l’occasion : plutôt que de risquer la dernière armée couvrant Paris, il s’installe pour une bataille défensive en s’appuyant sur les deux bois de Sars, au nord, et de Lanières, au sud, où il fait aménager des abattis ; au centre, il ordonne de creuser des retranchements, qui suscitent l’ironie de l’ennemi, comparant les Français à des taupes. Il place sa cavalerie en réserve au centre, moins une partie envoyée sur sa droite pour prévenir un mouvement tournant par Maubeuge.

À lire également

Grande bataille : Khalkhin-Gol (mai – août 1939)

Les coalisés ne peuvent poursuivre le siège sous une telle menace. Après avoir reçu des renforts et leur artillerie, ils disposent de quelque 86 000 hommes et d’une centaine de canons et passent à l’attaque le 11 à 8 heures. Évitant le point fort français au centre, face auquel il laisse à peine une vingtaine de bataillons, Eugène en envoie 80 contre l’aile gauche française, commandée par Villars en personne, et 30 contre l’aile droite dirigée par le maréchal de Boufflers. Les défenseurs du bois de Sars résistent près de trois heures, à un contre quatre, mais doivent finalement céder. Sur l’autre aile, les troupes hollandaises, mitraillées par l’infanterie et par une batterie de 20 canons qui les prend en enfilade, parviennent, au prix d’énormes pertes, à occuper les positions françaises, mais sont refoulées par une contre-attaque immédiate ; à 10 heures, la bataille s’apaise de ce côté.

À 11 heures, les coalisés ont traversé le bois de Sars et se trouvent face à une seconde ligne d’infanterie retranchée en plaine, appuyée par une forte cavalerie. Alors qu’il prépare une contre-attaque sur le flanc de l’ennemi qui débouche au sud du bois, Villars est blessé au genou et doit quitter le champ de bataille vers midi, laissant le commandement à Boufflers qui n’est pas prévenu tout de suite. La contre-attaque n’est pas déclenchée, mais les Alliés arrêtent leur avance, d’autant qu’un corps de cavalerie qui tentait de déborder les Français est sévèrement étrillé par une charge des carabiniers.

Défaite à la Villars

Les coalisés ont pourtant progressé au centre, profitant du transfert de troupes françaises vers l’aile gauche ; Eugène et Marlborough lancent alors leur réserve de cavalerie pour couper l’armée ennemie en deux. Entre 13 et 14 heures, 30 000 cavaliers de part et d’autre s’affrontent avec l’appui sporadique de l’infanterie et de l’artillerie. L’élite de la cavalerie française, la Maison du roi et les gendarmes chargent jusqu’à six fois pour refouler les escadrons hollandais, impériaux ou britanniques, mais ne peuvent les poursuivre dans leurs lignes. La situation est, là aussi, bloquée. Voyant cela, Boufflers, qui a conduit personnellement les charges qui ont préservé l’essentiel, décide la retraite, sans doute vers 15 heures. Signe qu’elle s’effectue en bon ordre : les Français conserveront 66 de leurs 80 pièces d’artillerie, alors que la très faible mobilité des canons de l’époque condamnait souvent l’armée qui quittait le champ de bataille à les laisser sur place.

Malplaquet ressemble plus aux tueries statiques de la Première Guerre mondiale qu’à la « guerre en dentelles »4, jusque dans l’usage novateur de concentrations d’artillerie : grande batterie de 40 canons pour écraser la gauche française, batterie de 20 pièces qui foudroie 5 000 Hollandais dans la première demi-heure de leur attaque sur le bois de Lanières… La tradition désigne les Français comme vaincus, puisqu’ils se retirent du champ de bataille ; pourtant ils ont perdu deux à trois fois moins d’hommes que les vainqueurs5 et leur armée est non seulement toujours apte au combat, mais aussi en meilleur état moral qu’avant. Les coalisés mettent près de deux mois pour prendre Mons et gagnent ensuite leurs quartiers d’hiver, renonçant à envahir la France.

À lire également

Grande bataille de Bannockburn (23-24 juin 1314). Qui s’y frotte s’y pique !

Pire : la prolongation d’un conflit qui semblait gagné exacerbe les divergences. Les Anglais, peu soucieux de recréer l’empire de Charles Quint à travers la candidature de Charles de Habsbourg (1685-1740), le fils cadet de Léopold Ier, sont prêts à accepter Philippe d’Anjou s’il renonce au trône de France ; le prince d’Orange est ulcéré du prix payé par ses troupes (9 000 hommes, un tiers des pertes alliées totales) face à celui des Britanniques (1 800 tués) ; malgré une nouvelle campagne victorieuse de Marlborough en 1711, la reine Anne est décidée à traiter et le congédie en décembre. Son successeur ayant interdiction d’engager désormais les troupes britanniques contre les Français, Villars remporte une victoire inespérée contre les seuls impériaux à Denain (24 juillet 1712). La France est préservée de l’invasion, éclaircie salutaire dans une année qui a vu la mort du Grand Dauphin (1711) et de son fils aîné (1712), faisant d’un enfant d’à peine deux ans le nouvel héritier présomptif.

La défaite de Villars est donc décisive, mais de façon paradoxale, puisqu’elle améliore nettement la position de la France et lui permettra d’obtenir des conditions de paix plus favorables que celles concédées par Louis XIV en 1709 : le duc d’Anjou reste effectivement Philippe V d’Espagne6. L’expression « victoire à la Pyrrhus », désignant une victoire si coûteuse qu’elle équivaut à une défaite, est fondée sur le seul récit de l’historien grec Plutarque, postérieur de plus de trois siècles7 ; la formule de Villars, assurément authentique, dans le compte-rendu de la bataille qu’il adresse à Louis XIV, en est la symétrique parfaite : « Si Dieu nous fait la grâce de perdre encore une pareille bataille, Votre Majesté peut compter que ses ennemis sont détruits. »

1 Winston Churchill en était un lointain descendant, mais n’étant pas issu de la branche aînée, il n’avait pas le titre de duc de Marlborough.

2 Il s’agissait de Joseph-Ferdinand de Bavière (1692-1699), un des petits-fils de l’empereur Léopold Ier par sa mère, mais issu de la dynastie Wittelsbach.

3 Ce risque n’était pas illusoire puisque après la mort de son père en 1711 et de son frère aîné l’année suivante, Philippe d’Anjou restera le seul petit-fils survivant de Louis XIV, en 1715.

4 L’expression n’est d’ailleurs pas d’époque : c’est le titre d’un recueil de fictions de Georges d’Esparbès, paru en 1896.

5 Les Français ont perdu à peine 10 % de leurs troupes contre environ un quart pour les coalisés.

6 Il règnera jusqu’en 1746. L’actuel roi Philippe VI, souverain depuis 2014, est son descendant en ligne directe.

7 Plutarque prête au roi d’Épire ces mots au soir de la bataille d’Ausculum (279 av. J.-C) : « Si nous devons remporter une autre victoire contre les Romains, nous sommes perdus. »