Sa nature religieuse devrait conduire le Saint-Siège à une diplomatie idéologique faite de principes, de sentiments et d’interdits moraux. Pourtant, son action s’avère souvent très pragmatique, et par là déconcertante. Il convient donc d’en définir la nature exacte.

Un article à retrouver dans le N60 de Conflits. Vatican. La puissance du temps long.

Frédéric Le Moal, docteur en histoire, dernier ouvrage paru : Pie XII. Le pape face au Mal (Perrin)

Par ce terme, l’historiographie désigne la politique et l’héritage du cardinal Ercole Consalvi, le secrétaire d’État de Pie VII entre 1800 et 1806, puis de nouveau de 1814 à 1822, dont le passage aux affaires coïncida avec l’apparition d’un nouveau type de relations entre l’État et l’Église à la suite de la tourmente de la Révolution française. La papauté se retrouva alors engagée dans une confrontation avec un État décidé, dans un premier temps, à la dominer en coupant le lien avec Rome par la Constitution civile du clergé, puis engagé dans une politique antireligieuse contre le culte catholique, ses prêtres et ses fidèles, et enfin, dans une amorce de laïcité promue par le Directoire.

L’arrivée au pouvoir de Bonaparte en 1799 marqua la fin du grand cataclysme, tandis que le nouvel homme fort entendait sortir la France de la guerre religieuse dans laquelle les révolutionnaires avaient commis l’erreur de l’entraîner. Mais cette paix – comme toutes les paix napoléoniennes – devait se faire à ses dures conditions, et à la première d’entre elles : la soumission de l’Église à l’État.

Face à lui, Bonaparte trouvait un pape tout juste élu le 14 mars 1800 sous le nom de Pie VII, lequel nomma sans tarder Mgr Consalvi secrétaire d’État. Comme plus tard Pie XI et Mgr Eugenio Pacelli, les deux hommes formèrent un couple politique d’une grande complémentarité, œuvrant à la restauration du magistère moral de la papauté. Mais si le pape demeura toujours le seul décisionnaire, l’histoire a retenu le nom de Consalvi pour désigner la politique faite de prudence et de réalisme qui était en fait celle du pontife. Romain d’origine et homme de grande culture, diplomate clairvoyant d’une grande habileté et maître de lui, il n’en demeurait pas moins un vrai prêtre, profondément chrétien et attaché à la défense de l’Église. Il fallait un homme de cet acabit pour mener à bien les négociations ardues ouvertes avec Bonaparte et qui finalement aboutirent à la signature du fameux concordat, le 15 juillet 1801.

À lire également : La souveraineté du Vatican

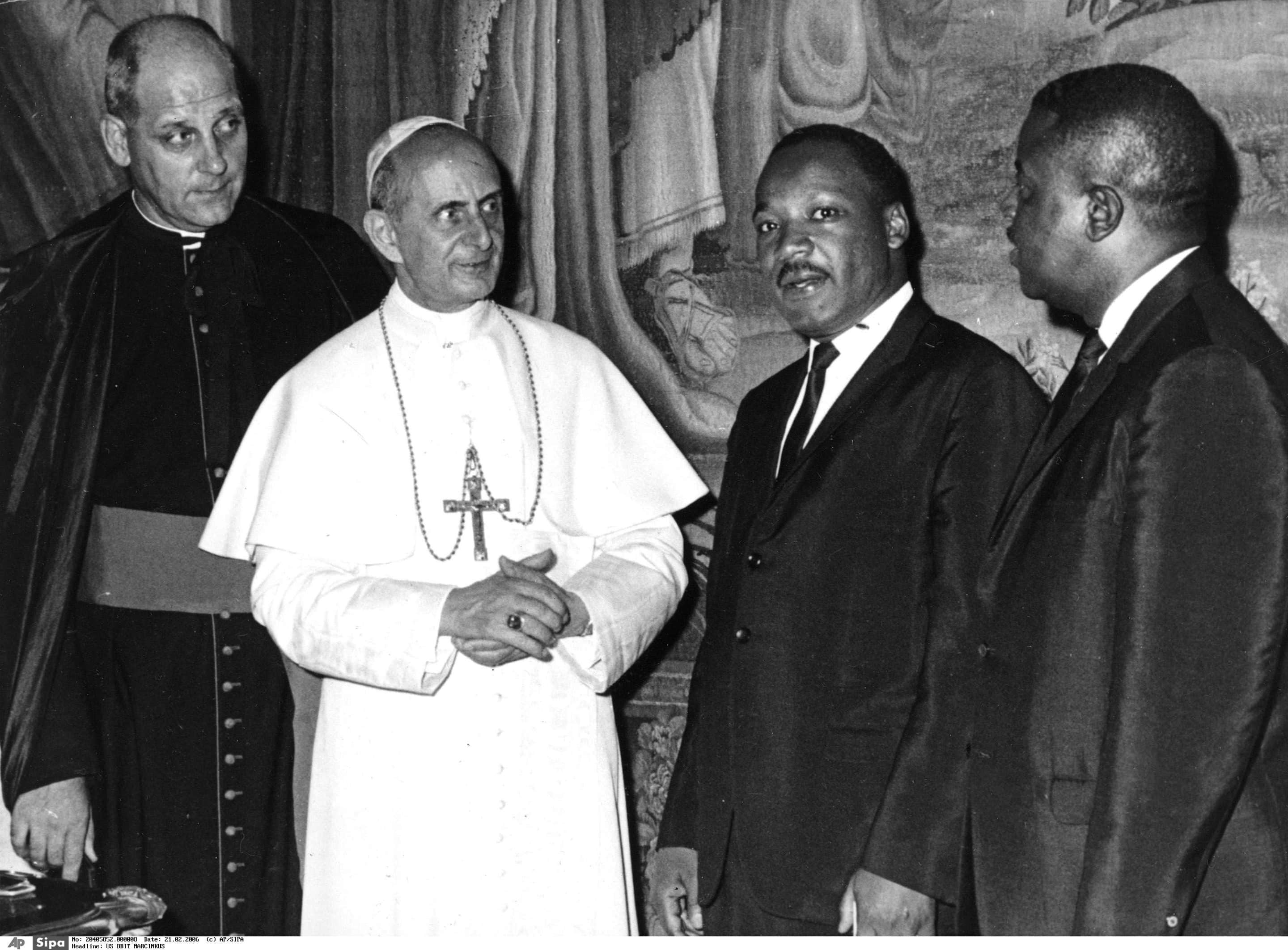

Paul VI et Martin Luther King, 1964

De ces discussions fort complexes, retenons l’essentiel pour notre propos. Rome dut céder sur certains points douloureux pour Pie VII : le principe de la liberté religieuse, la démission de tous les évêques de la période révolutionnaire, y compris ceux restés fidèles au Siège apostolique, la reconnaissance des ventes des biens ecclésiastiques. Mais ces sacrifices permirent au pape d’obtenir une pleine et entière liberté de culte pour les catholiques ainsi que la garantie du caractère public du culte. Le rétablissement, peut-être même la survie de l’Église en France, était à ce prix. Bonaparte, héritier de la Révolution, n’avait-il pas menacé de créer une religion nationale détachée de Rome ? Toute l’essence du consalvisme, et au-delà de la politique du Saint-Siège, se trouve dans cette profession de foi du cardinal : « Le problème que nous devons résoudre n’est pas d’éviter toute sorte de mal, mais de trouver le moyen de souffrir le moins possible¹. »

Cette démarche reposait sur l’acceptation des transformations politiques opérées par la rupture de 1789, en contrepartie de la signature d’un concordat garantissant juridiquement à l’Église cet espace de liberté dont elle avait besoin pour repartir à la conquête spirituelle des âmes, et enfin sur la neutralité du Saint-Siège dans les conflits politiques internes. Pour reprendre l’expression de l’historien Fabrice Bouthillon, « le consalvisme au complet, c’est donc le concordat plus la militance² ».

L’Église, en prenant acte des conséquences de la modernité, acceptait de tirer un trait sur la catholicité de l’État mais au bénéfice de l’évangélisation de la société. Ne restait plus au pape qu’à abandonner les royalistes français, et avec eux le prétendant Louis XVIII, tous sacrifiés sur l’autel de la réalité des rapports de force et des intérêts de l’Église.

En revanche, il restait hors de question pour la papauté de transiger sur la légitimité de l’Église qui ne devait rien devoir à l’État. Comme l’affirma Pie VII lui-même : « Nous voulons bien aller jusqu’aux portes de l’Enfer ; mais nous entendons nous arrêter là³. » Et ce « là », c’était le dépôt de la foi reçue du Christ et des apôtres, et que le successeur de Pierre se devait de transmettre intact. C’était aussi l’indépendance du Saint-Siège piétinée par l’Empereur victime d’un hybris fatal et que Pie VII défendit pied à pied, en cédant parfois pour mieux résister ensuite. Consalvi, dans ses Mémoires, en rappellerait l’importance : « Dès que le Chef de l’Église perd son indépendance, la Religion doit en souffrir cruellement en tous lieux. »

Par la suite, lors du congrès de Vienne, Consalvi reçut la mission de recouvrer tout le patrimoine de Saint-Pierre. Ce Talleyrand de pourpre sut faire preuve d’une efficace habileté, jouant des divisions entre les grandes puissances, instrumentalisant le prestige de Pie VII « ennemi de Napoléon », s’appuyant sur Londres et le principe de l’équilibre pour rendre au pape son État.

À lire également : Le Vatican et le refus des blocs

Le cardinal Rampolla et ses disciples

Ce que laissa Consalvi en héritage au Saint-Siège tenait en quelques principes réalistes : la papauté se désintéressait de la nature du régime politique, restait disposée à signer un accord avec n’importe quel pouvoir du moment où était garantie sa liberté pastorale et s’ingéniait à définir ce qui lui paraissait essentiel – et par là non négociable – de ce qui restait accessoire, et donc sujet à compromis.

En clair, il s’agissait de lâcher du lest sur le plan politique pour mieux rechristianiser la société et lutter contre la modernité libérale sous toutes ses formes. Cette conviction de la supériorité du spirituel sur le temporel se trouvait au cœur de l’action diplomatique du cardinal Mariano Rampolla del Tindaro qui occupa la fonction de secrétaire d’État de 1887 à 1903. Le nom de cette personnalité fascinante et de haute valeur, sicilien d’origine, collaborateur fidèle de Léon XIII, reste associé à la politique francophile dans laquelle le pape s’investit avec passion. Mais il marqua aussi la diplomatie vaticane d’une empreinte si profonde qu’il n’est pas exagéré d’en faire le véritable inspirateur d’une école réaliste à laquelle plusieurs prélats et même pontifes appartenaient, depuis Benoît XV jusqu’à Pie XII, en passant par Pie XI, ainsi qu’une pléthore de prélats-diplomates comme Mgr Pietro Gasparri.

Le pontificat de Léon XIII correspondit ainsi à un retour du Saint-Siège sur la scène internationale, après la crise provoquée par l’annexion des États pontificaux par l’Italie, à travers la voie de la médiation et de l’arbitrage dans divers types de conflits⁴. Mais nous nous intéresserons ici à la grande œuvre du pape et de Rampolla : le rapprochement avec la République française. Cette politique reposait sur une analyse de la situation internationale dans les deux dernières décennies du xixe siècle, et en particulier celle du Saint-Siège. La convergence franco-vaticane reposait, selon le cardinal, sur le combat contre un ennemi commun, l’Italie, membre de la Triplice, cette alliance antifrançaise construite autour de Berlin.

La France, complètement isolée dans l’Europe bismarckienne, avait un intérêt évident à s’appuyer sur le pape et à prendre parti en sa faveur dans la querelle de la Question romaine, à savoir la restitution de Rome à la papauté, pour mieux affaiblir l’État italien. La dignité du Siège apostolique, que Rampolla défendait coûte que coûte, commandait cette orientation francophile dont il espérait tirer bénéfice en cas de conférence internationale. Et qu’importe que la république fût intrinsèquement anticléricale ! Son appui s’avérait trop précieux. Ce fut ainsi que se mit en place la mécanique du Ralliement des catholiques français au régime républicain qui leur était pourtant hostile, et que leur demanda Léon XIII par l’encyclique Au milieu des sollicitudes (1892).

Cette démarche relevait bien du consalvisme puisque Rome abandonnait en rase campagne les monarchistes catholiques avec l’espoir – bien illusoire – d’une atténuation des mesures anticléricales. « Ce n’est pas, expliqua Rampolla aux cardinaux, parce que le gouvernement français traite mal le Saint-Siège que celui-ci peut dégoûter les catholiques et les républicains modérés qui se rapprochent toujours davantage de lui. »

Une nouvelle fois, la diplomatie vaticane montrait d’une part sa souplesse et son indifférence à l’égard du régime politique, et d’autre part son souci de la défense de l’Église. Mais elle le faisait au nom de la supériorité du spirituel sur le temporel, conformément à la philosophie thomiste en plein renouveau, comme le martelait le cardinal : « L’Église est supérieure à toute forme contingente, de même que sont supérieurs les intérêts religieux qu’elle doit protéger ; elle traite donc avec tous les gouvernements constitués, sans intention de porter atteinte aux droits des tiers. » Le réalisme dont était empreinte l’action de Rampolla restait donc indissociable du magistère moral qu’il revendiquait pour le Saint-Siège.

“Rester intransigeant sur la doctrine et souple sur la forme”

Léon XIV face au monde.

Négocier même avec le diable

Les disciples du cardinal Rampolla, rassemblés sous le vocable de politicanti, se heurtaient à l’intransigeance des zelanti, pour lesquels la défense de la doctrine primait sur toute autre considération. Écartés sous le pontificat de Pie X (1903-1914), ils se trouvèrent aux commandes de la diplomatie pontificale durant les décennies des deux guerres mondiales et de l’entre-deux-guerres. L’un d’entre eux, Mgr Della Chiesa, monté sur le trône pontifical sous le nom de Benoît XV en 1914, tint la papauté au-dessus de la mêlée sanglante de la Grande Guerre, refusant de prendre parti et défendant, à travers ses discours, encycliques ou la fameuse « Note de paix » d’août 1917, un ordre international fondé sur les principes chrétiens, de nature à assurer la paix entre les nations.

Mais ce fut dans la lutte contre les États totalitaires que le réalisme du Vatican s’exprima avec le plus de clarté⁵. S’appuyant sur Mgr Gasparri, puis Mgr Pacelli, deux secrétaires d’État rampolliens quoique avec des nuances, Pie XI (1922-1939) chercha toujours des terrains d’entente avec ces régimes, dans une démarche toute consalviste : « Quand il s’agit de sauver des âmes de prévenir de grands maux, nous nous sentons le courage de traiter même avec le diable en personne. » Si les négociations concordataires échouèrent avec les Soviétiques, elles débouchèrent sur des accords avec l’Italie fasciste (1929) et le Reich (1933). Dans tous les cas de figure, Rome cherchait la protection des catholiques menacés par un pouvoir antichrétien et persécuteur grâce à l’instrument juridique que constituait un concordat, lequel donnait des droits à l’Église et réglait les deux problèmes sans nul doute les plus essentiels : le cadre de l’activité pastorale et le processus de nomination des évêques.

Dans le cas italien comme allemand, le Vatican accepta, en contrepartie, d’imposer l’apolitisme le plus absolu au clergé et autres organisations catholiques, privant de son appui les mouvements d’opposition. Ce qui n’empêcha pas le Siège apostolique de fulminer des condamnations des idéologies totalitaires à travers les fameuses encycliques de Pie XI selon le schéma bien établi : réalisme diplomatique, mais intransigeance doctrinale.

On aurait par ailleurs tort de fixer à 1945 le terme de cette période douloureuse, car la confrontation avec le totalitarisme se poursuivit dans le cadre de la guerre froide et des relations avec les États communistes, dont le nombre avait singulièrement augmenté. Derrière l’anticommunisme viscéral de Pie XII s’exprimait la force du réalisme qui poussait ce brillant diplomate à se montrer prêt à une discussion avec Staline, en 1945, avant que la logique persécutrice du communisme contre l’Église d’Europe de l’Est ne l’emportât sur toute autre considération. L’Ostpolitik, menée par Paul VI et son collaborateur, Mgr Agostino Casaroli, répondait à la même logique : négocier avec le bourreau pour le convaincre de ne pas frapper, et maintenir des évêques à la tête des diocèses, y compris en faisant taire les voix des prélats locaux vent debout devant ces apparentes compromissions avec le marxisme.

Il est évident que l’Église conciliaire, dans sa relation au monde, adopta des postures et des postulats nouveaux, mais ces évolutions ne doivent pas conduire à sous-estimer la permanence du réflexe réaliste. Force est de constater que, pas plus que dans l’Allemagne hitlérienne que dans la Pologne communiste, ces discussions avec le diable n’empêchèrent les persécutions dont l’intensité dépendait avant tout du bon vouloir des autorités politiques. Mais il s’agissait pour le Vatican, en négociant avec la dictature, de trouver un modus non moriendi. La discussion ou les catacombes.

À lire également : L’arme du dialogue. La doctrine Tauran dans un monde de guerres

Le réalisme jusqu’à la compromission ?

Un dernier mot sur la diplomatie du pape François, source de bien des polémiques, et qui s’est voulue dans la droite ligne de Vatican II. Sur le dossier de la Chine qui, rappelons-le, a créé sous le règne de Mao une Église catholique nationale, étatisée et coupée de Rome, François opta pour une politique de dialogue qui s’est concrétisée par la signature d’un accord secret en 2018 régularisant les évêques schismatiques, admit un processus « démocratique » pour l’élection des évêques, et choisit une collaboration avec les autorités dans le choix des futurs titulaires de diocèse. Une véritable trahison pour l’Église chinoise résistante et martyre. L’historien ne peut toutefois que remarquer d’une part la difficulté à se positionner face à un État aussi dangereux que la RPC, et d’autre part le parallèle avec les situations des années 1930 ou 1970.

À propos de la guerre en Ukraine, la diplomatie bergoglioenne fut même accusée de connivence à l’égard de la Russie⁶, du fait du refus de s’engager sans ambiguïté du côté ukrainien, de ses appels à la paix, quand l’Occident voudrait un discours de condamnation morale et martiale, comme en écho aux procès intentés en leur temps à Benoît XV et Pie XII. De la connivence vraiment ? À moins que ce ne soit l’expression de ce réalisme déconcertant qui conduit à la reconnaissance de l’évidente défaite ukrainienne, mais aussi de cette volonté d’indépendance qui alimente le refus du Saint-Siège d’être instrumentalisé au service d’une cause et de devenir l’aumônier d’un pays en guerre. Rappelons que, même quand la menace soviétique le rapprocha considérablement des États-Unis pendant la guerre froide, Pie XII avait su garder ses distances pour ne pas aligner Rome sur Washington.

En fin de compte, le réalisme du Saint-Siège, non exempt de naïveté, d’erreurs d’analyse et même d’échecs, ne relève pas du cynisme, du fait même de la nature religieuse du Vatican et des considérations morales qui en découlent. On peut, selon moi, aller jusqu’à parler de Realpolitik, mais dans le sens que lui donna au xixe siècle August Ludwig von Rochau : une politique pragmatique qui, sans renoncer aux principes, les subordonne à la prise en compte de la réalité des rapports de force et conduit à l’essence même de la diplomatie : un art du compromis pour sauver l’essentiel. Le tout au nom de l’efficacité et de la réalisation de la mission de l’Église sur terre.

À lire également : Le Vatican, une puissance différente

¹ Cité in Roberto Regoli et Paolo Valvo, Tra Pio X e Benedetto XV. La diplomazia pontificia in Europa e America Latina nel 1914, Roma, Studium edizioni, 2018.

² Fabrice Bouthillon, « Un cas de sagesse orientale : le Second Ralliement de l’Église à la République » in Commentaire, 2017/3. Voir aussi La Naissance de la mardité. Une théologie politique à l’âge totalitaire : Pie XI (1922-1939), Presses universitaires de Strasbourg, 2002.

³ Cité in Xavier Maréchaux, Pie VII. Le pape qui défia Napoléon, Passés/Composés, 2024.

⁴ Jean-Marc Ticchi, Mariano Rampolla del Tindaro, nonce, cardinal et secrétaire d’État de Léon XIII (1843-1913) : recherches sur un parcours humain, spirituel et intellectuel de la Sicile de Ferdinand II à la Rome de Pie X, Archivio apostolico vaticano, 2024.

⁵ Frédéric Le Moal, Les divisions du pape. Le Vatican face aux dictatures, Perrin, 2016.

⁶ François Mabille, La papauté face à un monde en crise, Paris, Eyrolles, 2025.