L’équilibre fragile des pouvoirs au Moyen-Orient est ébranlé par d’anciennes ambitions et de nouvelles réalités. L’Iran se trouve à un carrefour géopolitique.

Par : Charles Stoeng. Ancien sous-officier supérieur de la Légion étrangère et expert en sûreté au Moyen-Orient, avec une décennie d’expérience professionnelle en Iran.

Depuis de nombreuses années, le programme nucléaire iranien est sans conteste l’une des questions les plus cruciales des relations internationales. Il a créé une situation complexe et incertaine qui englobe non seulement des rivalités régionales et des postures diplomatiques mondiales, mais aussi une stratégie de survie nationale affichée pour la République islamique.

Nous examinerons ici certaines des erreurs d’appréciation stratégique de l’Iran, les mesures préventives prises par Israël ainsi que les reconfigurations géopolitiques plus larges qui forment le cadre de ce conflit. Nous tenterons également d’éclairer les perspectives autour de la stratégie nucléaire iranienne, des calculs stratégiques israéliens et des implications pour les grandes puissances que sont les États-Unis, la Russie, la Chine et l’Union européenne.

La stratégie de seuil de l’Iran : une erreur stratégique

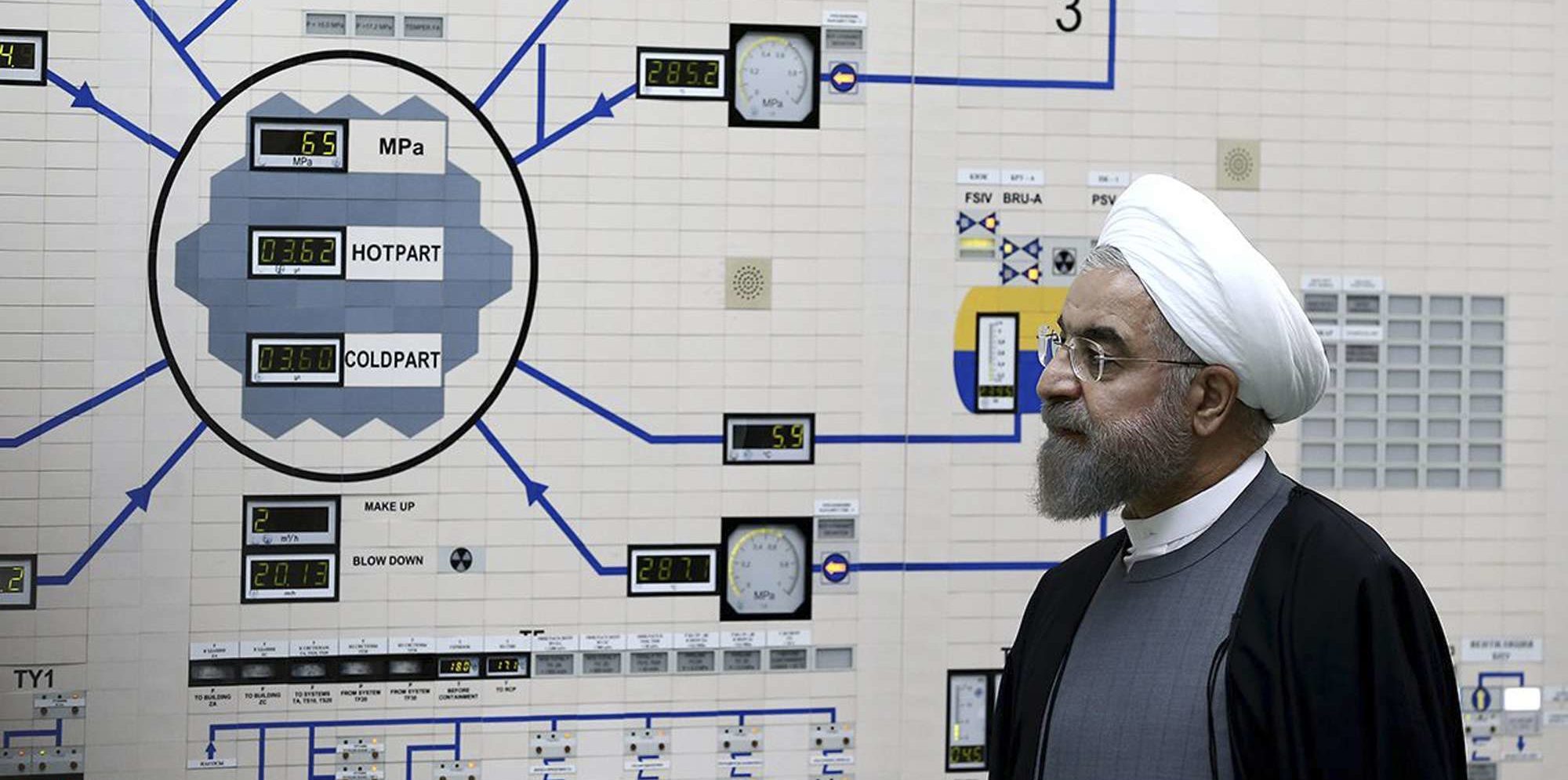

Depuis longtemps, l’Iran s’efforce, dans le cadre d’une stratégie nationale interne, de devenir ce que l’on peut qualifier de « puissance nucléaire au seuil ». Il s’agit d’acquérir les compétences techniques et d’enrichir assez d’uranium pour pouvoir fabriquer une bombe atomique, sans passer à l’acte. Lancé il y a plus de vingt-cinq ans, ce projet, alors inédit, s’est révélé par la suite être une erreur stratégique.

Du point de vue iranien, cette voie médiane – hélas pour Téhéran – l’a rendu vulnérable aux sanctions internationales et aux frappes militaires, sans offrir l’effet dissuasif qu’une arme nucléaire opérationnelle aurait pu fournir au régime.

À la différence de pays comme l’Inde et le Pakistan, qui ont rapidement développé l’arme atomique à des fins de dissuasion, les hésitations de l’Iran – associées à toute une série de difficultés techniques – l’ont exposé en pratique à des frappes militaires répétées et à une isolation diplomatique sur la scène internationale.

Les seuls alliés internationaux de l’Iran, la Chine et la Russie, possèdent eux-mêmes des arsenaux stratégiques et siègent en permanence au Conseil de sécurité de l’ONU ; en réalité, ils n’ont aucun intérêt – ni politique ni stratégique – à voir la théocratie iranienne accéder à l’arme nucléaire.

Le cadre politique iranien présente par ailleurs, en surface, des contradictions internes. Une fatwa édictée en 2003 par l’ayatollah Khamenei interdit l’emploi de l’arme atomique. De nombreux intellectuels étrangers en déduisent que le régime ne verrait aucune légitimité intérieure à se doter d’un tel armement. En réalité, ces affirmations ne constituent guère plus qu’une façade : la grande majorité des partisans du régime considère qu’il est du droit évident de la nation de posséder l’arme nucléaire, laquelle donnerait selon eux à l’Iran la place qui lui revient dans la communauté internationale.

Le désir fermement ancré de dissuader Israël – et peut-être aussi les États-Unis – est manifeste dans une large partie de la population iranienne, et sert souvent de toile de fond aux déclarations répétées du pays sur la poursuite de l’enrichissement d’uranium et l’expansion des installations souterraines.

La riposte militaire israélienne : une nécessité stratégique ?

La récente campagne de bombardements de douze jours menée par Israël contre les installations nucléaires iraniennes a marqué un tournant. Devant l’avancée de l’Iran vers une capacité atomique presque irréversible et l’affaiblissement significatif de ses relais régionaux, le Hezbollah et le Hamas, Israël a saisi une occasion stratégique.

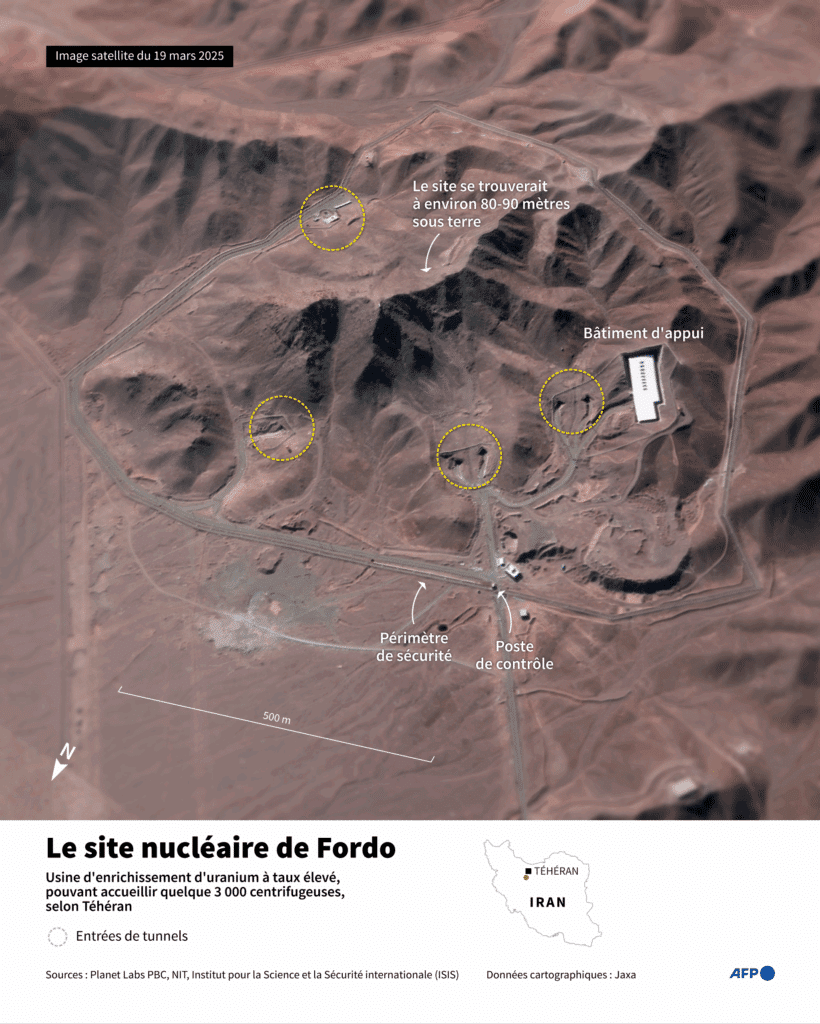

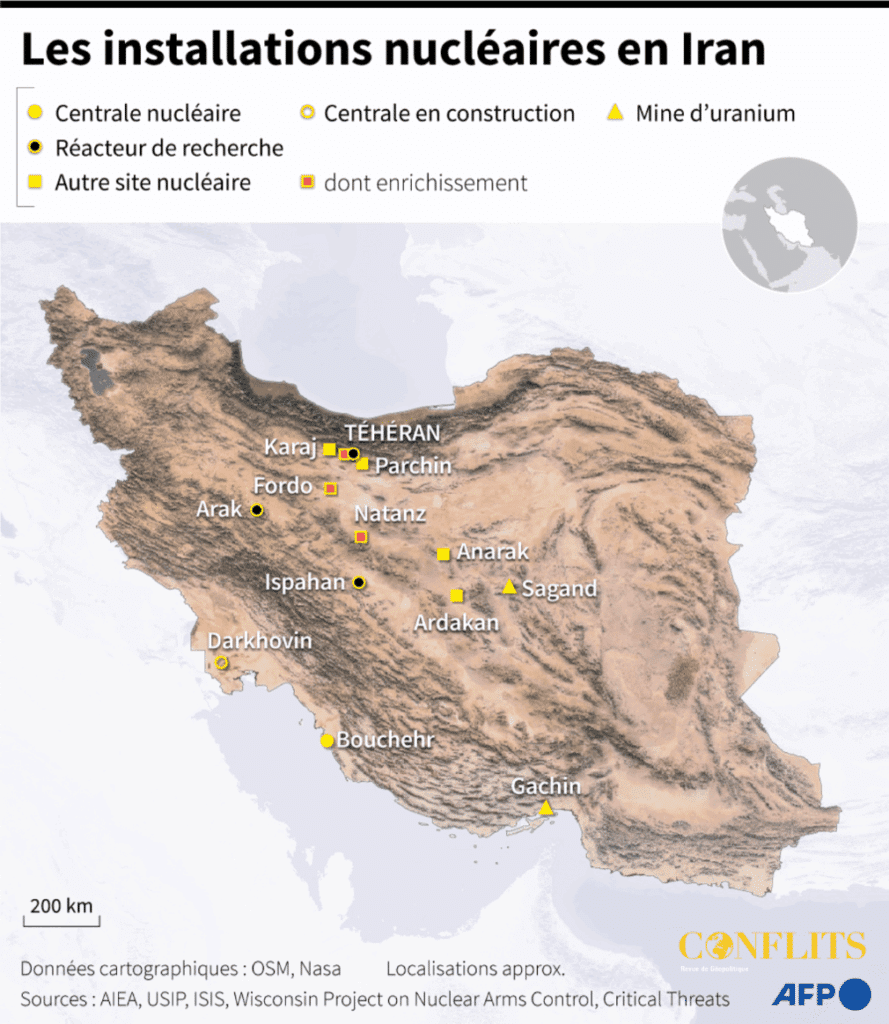

Les frappes se sont révélées efficaces et dévastatrices : des scientifiques nucléaires clés ont été neutralisés, des installations d’enrichissement d’uranium gravement endommagées et l’infrastructure de conversion de l’uranium détruite.

Le contexte géopolitique favorable a rendu l’instant encore plus déterminant. Sous l’administration Trump, Israël bénéficie d’une couverture diplomatique sans précédent, d’un soutien en renseignement militaire et d’une liberté stratégique. Une telle opération aurait sans doute été impossible sous une autre administration américaine.

Le calcul d’Israël était clair : frapper lorsque l’Iran est au plus faible et que la conjoncture internationale le permet.

Le dilemme stratégique de l’Iran

Après ces frappes, l’Iran se trouve désormais à la croisée des chemins. Il doit décider s’il poursuit le développement de l’arme atomique – un projet désormais retardé de plusieurs années – ou s’il accepte de nouvelles contraintes sur son programme par le biais de négociations diplomatiques.

Le programme nucléaire est vraisemblablement devenu à la fois un fardeau stratégique et un outil de propagande pour maintenir le soutien intérieur à la République islamique. Parallèlement, la capacité d’Israël et des États-Unis à le faire reculer brutalement à plusieurs reprises témoigne de la vulnérabilité croissante de l’Iran – sur les plans militaire, économique et politique.

La rhétorique iranienne aggrave le problème. Après des décennies d’insistance sur le droit à l’enrichissement comme symbole de souveraineté nationale, tout recul serait difficile à justifier auprès de la population. À l’inverse, refuser toute concession internationale entraînerait encore plus d’isolement et des sanctions diplomatiques et économiques particulièrement sévères.

Les grandes puissances et l’illusion des alliances

Les dynamiques géopolitiques plus larges révèlent un paysage mondial de plus en plus fragmenté et fondé sur des transactions. En dépit des perceptions publiques et des postures diplomatiques, il n’existe pas de véritable « axe des autocraties » réunissant l’Iran, la Russie, la Chine et, éventuellement, la Corée du Nord.

La Russie et la Chine ne souhaitent pas que l’Iran obtienne l’arme nucléaire, mais elles ne se sont pas pour autant engagées publiquement et clairement à l’en empêcher. La Russie, en particulier, s’est montrée réticente – ou peut-être simplement incapable – à fournir de nouveaux systèmes de défense aérienne à l’Iran pour remplacer ceux détruits par Israël. Une explication possible est que Moscou a besoin de tout son matériel pour la guerre contre l’Ukraine.

L’Europe, en particulier le groupe E3 (Royaume-Uni, France et Allemagne), a manifesté un accord nouveau et inattendu avec les États-Unis et Israël, surtout par prudence politique et par crainte de se mettre en porte-à-faux avec Trump. Leur silence durant les bombardements israéliens en dit long sur l’évolution des priorités dans la politique d’alliances actuelle.

Perspectives d’avenir et piste diplomatique

L’avenir du programme nucléaire iranien demeure très incertain. De nouvelles négociations sont attendues, mais des divergences fondamentales – en particulier l’exigence américaine d’une absence totale d’enrichissement national – restent inacceptables pour l’Iran. Téhéran s’appuie sur ses droits au titre du Traité de non-prolifération (TNP), mais ses niveaux d’enrichissement élevés (jusqu’à, et souvent rapidement au-delà de 60 %) dépassent largement les besoins civils et ne sont, en pratique, adaptés qu’à l’arme nucléaire.

La principale inconnue réside probablement dans la rapidité avec laquelle l’Iran pourrait passer de l’uranium hautement enrichi à un niveau de qualité militaire – ce que plusieurs experts estiment possible en très peu de temps. Cela rend extrêmement difficile de prévenir un saut soudain par un simple régime de contrôle.

Conclusion

La situation actuelle de l’Iran reflète un dilemme stratégique délicat : la volonté de conserver le pouvoir sans stratégie claire sera difficile à mener à bien.

Les tentatives menées pendant des décennies pour équilibrer dissuasion et déni n’ont pas porté leurs fruits ; elles n’ont apporté ni sécurité ni prospérité. Elles ont au contraire provoqué des confrontations militaires soldées par des revers humiliants, ainsi qu’une isolation diplomatique et une ruine économique. Les actions d’Israël, soutenues par les États-Unis, ont établi un précédent : toute reprise de l’enrichissement à grande échelle sera immanquablement confrontée à une force militaire brutale.

Les grandes puissances sont divisées sur la distance qu’elles sont prêtes à parcourir pour stopper l’Iran. Le pays se retrouve donc à un carrefour. Il peut choisir l’apaisement en relançant les pourparlers – sauvant peut-être son économie et une partie de son prestige régional érodé – ou persister dans une voie qui mènera à un nouveau conflit et à une vulnérabilité accrue.

Dans un monde de plus en plus multipolaire et instable, les décisions qui seront prises à Téhéran dans les mois à venir pourraient remodeler l’architecture sécuritaire du Moyen-Orient pour des décennies.