La militarisation de la réponse américaine au trafic de drogue séduit par ses promesses d’éradication de ce fléau. Cependant, l’histoire récente de la lutte contre la drogue en Amérique latine nous amène à considérer ces évènements récents avec du recul.

À lire également : Cartels au Mexique : vers une intervention militaire des États-Unis ?

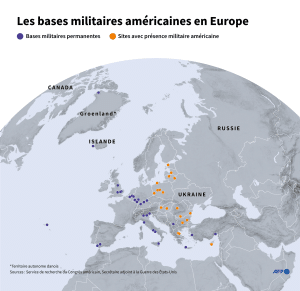

L’actualité interaméricaine de ces derniers jours montre l’administration Trump II en prise avec le dossier vénézuélien. Après avoir désigné les principaux cartels de drogue d’Amérique latine comme « entités terroristes », le gouvernement américain fait pression sur le Venezuela en laissant volontairement planer dans la presse le spectre d’une intervention militaire. Dans un contexte de déploiements militaires de l’US Navy dans les Caraïbes, les forces américaines ont bombardé des navettes de trafiquants de drogue vénézuéliens circulant dans les eaux internationales. Enfin, le petit état insulaire de Grenade aurait fait l’objet d’une demande de déploiement de radars américains.

Cette militarisation de la réponse américaine au trafic de drogue séduit par ses promesses d’éradication de ce fléau. Cependant, l’histoire récente de la lutte contre la drogue en Amérique latine nous amène à considérer ces évènements récents avec du recul.

Avant la drogue, l’Amérique latine déjà au cœur des préoccupations étasuniennes

Les États-Unis perçoivent l’Amérique latine comme une zone critique dont la sécurité agirait comme un déterminisme sur celle des États-Unis. Les Caraïbes en constituent le cœur tandis que l’Amérique du Sud est perçue comme périphérique. Il s’agit pour les États-Unis d’y empêcher l’émergence de toute-puissance concurrente dans cet espace vital.

Cette doctrine justifia des conflits contre la France (la « quasi-guerre » de 1798 à 1800 ; batailles de corsaires dans les Caraïbes entre 1806 et 1810), contre l’Espagne, contre le Royaume-Uni et contre le Mexique. C’est cette pensée que consacrèrent la « doctrine Monroe » de 1823 et le « corollaire Roosevelt » de 1904.

La guerre froide fut le point d’orgue de cet interventionnisme étasunien avec des interventions militaires au Guatemala (1954), à Grenade (1983), au Honduras (1988), au Panama (1989) et en s’impliquant dans les guerres civiles du El Salvador et du Nicaragua dans les années 1980. En Amérique du Sud, la CIA soutint des coups d’État et la suppression de politiques, comme au Brésil en 1964 et au Chili en 1973, et en soutenant l’opération Condor.

La « guerre contre la drogue » ou un interventionnisme renouvelé

Au sortir de la guerre froide, les services de sécurité américain se concentrèrent sur l’extension de la « guerre contre la drogue » (War on drugs), commencée aux États-Unis dès les années 1970 avec la création de la Drug Enforcement Administration (DEA) par Richard Nixon. Après une internationalisation de cette guerre via les agences internationales (UNODC, OMS, etc.) et les normes (Conventions sur les drogues), les États-Unis déclaraient vouloir s’attaquer aux sources du fléau de la drogue : la production.

Dès 1986, l’opération « Blast Furnace » en Bolivie vit le déploiement temporaire de militaires étasuniens aux côtés des forces de police boliviennes pour détruire des sites de production de cocaïne. Les États-Unis intervinrent au Pérou contre les narcotrafiquants et la guérilla Sendero Luminoso, la DEA s’impliqua intensément contre les cartels de Cali et Medellín et Washington soutint financièrement les gouvernements dans leurs luttes contre la drogue (Plan Colombie lancé dès 1999).

En Colombie, tout comme au Pérou, l’appui financier et militaire des États-Unis pour lutter contre la drogue sera en partie détourné par les gouvernements pour lutter contre les guérillas socialistes. Si ces dernières étaient intimement liées aux logiques criminelles transnationales par les trafics de drogue, d’armes et financiers, leur éradication n’impliqua pas celle des trafics qui démontrèrent leur résilience.

Narcotrafiquants et États-Unis, un jeu ambivalent face aux guérillas socialistes

Entre ingérences et déstabilisations, cette guerre contre la drogue menée par les États-Unis a parfois servi de prétexte à leur interventionnisme. Tandis que la DEA déployait des moyens considérables dans la lutte contre les groupes criminels, la CIA menait ses propres opérations de déstabilisations en soutenant des groupes paramilitaires, eux-mêmes véritables groupes criminels transnationaux. Au même titre que les guérillas socialistes, ces milices finançaient leurs opérations par les trafics en tout genre (drogue, armes, animaux, or, humains).

Utilisés comme des supplétifs face aux guérillas socialistes, ces groupes paramilitaires, parfois dépeints comme des « milices d’extrême droite » n’étaient en réalité que des bandes armées au service d’employeurs bons payeurs. Par exemple, en Colombie, nombreux sont ceux qui oscillèrent entre alliances locales avec les guerillos, mercenariat pour les grands propriétaires terriens et pour les cartels de drogue, au gré des combats et des évolutions sur le terrain.

À la fin des années 1970 et début 1980, les FARC et les cartels de Cali (mené par Carlos Lehder) et de Medellín (mené par Pablo Escobar) collaboraient activement. Ce n’est qu’à partir de 1983 que les groupes d’autodéfense des propriétaires terriens et les cartels de drogue s’allièrent contre les guerillos. Le gouvernement colombien lui-même, financé et soutenu par les États-Unis, s’appuya sur ces groupes paramilitaires dans les zones où son armée n’était pas présente.

Des guérillas mises au pas, mais des cartels de drogue renforcés

Les guérillas socialistes ayant été affaiblies, voire éradiquées, les cartels de drogues se retrouvèrent sans concurrence et renforcèrent leur emprise sur les chaînes de production et de distribution de la drogue. À la fin des guerres civiles, nombre de combattants paramilitaires se mirent définitivement au service des cartels de drogue.

Les interventions successives ont scindé les chaînes de production et de distribution en les éparpillant de long en large sur toute l’Amérique latine (Bolivie, Pérou, Colombie, Équateur, Argentine, Venezuela, Brésil, Mexique, Haïti, etc.). Aujourd’hui, les trafiquants de drogue mettent les flux commerciaux licites à profit pour exporter leurs productions résultant en une étroite imbrication de ces flux. La production de drogue n’a jamais été aussi importante selon l’ONU.

D’un autre côté, la grande majorité des guérillas ont disparu sur le continent, outre quelques dissidences de faible importance. Les gouvernements ne font ainsi plus face à des projets politiques insurrectionnels capables de proposer des alternatives. C’est en grande partie grâce au soutien des États-Unis, toutefois, cela a laissé des traces dans les opinions publiques.

La police de l’Arizona annonce une saisie de stupéfiants et d’armes à l’issue d’une enquête visant le cartel de Sinaola. 23 février 2023, Tempe, Arizona, États-Unis. (C) SIPA

À lire également : 11 trafiquants tués dans les Caraïbes, Caracas accuse les États-Unis d’exécutions extra-judiciaires

Des groupes criminels aux ramifications immenses

Il demeure qu’aujourd’hui, les États latinos se trouvent confrontés à des bandes criminelles armées, hiérarchiquement structurées et puissantes, qui posent de sérieuses questions de sécurité. Ils utilisent plusieurs leviers de croissance, tels que le trafic d’or, de drogue, d’armes, d’animaux, de bois, et l’extorsion ainsi que la prostitution. Ils infiltrent également l’économie légale, tels les secteurs de l’immobilier, miniers, du BTP, des taxis, les jeux d’argent, etc., lesquels favorisent le blanchiment d’argent.

Le trafic aurifère est un levier de diversification fructueux, puisqu’il rapporte plus en Colombie et au Pérou que le trafic de drogue, et il est un levier de blanchiment d’argent. Le métal est difficilement traçable et les législations anti-blanchiment internationales se concentrent sur l’argent en liquide. Les ramifications internationales des groupes criminels défient l’autorité des États et les mesures de contrôle. La corruption, gangrénant les États latinos à tous les étages (politique, justice, police, etc.), affaiblit l’action de ces derniers et celle des agences étasuniennes.

La question de la traque financière

Une seule réponse sécuritaire nous apparaît donc insuffisante, voire contre-productive, puisque les narcotrafiquants adaptent leurs structures, diversifie leurs flux et leurs méthodes. Le nerf de la guerre étant l’argent, d’aucuns questionnent le « tout sécuritaire » et pensent qu’il faudrait également viser leurs circuits de financements et de blanchiment.

Pourtant, le président étasunien D. Trump va à contre-courant de ces idées et rechigne à l’application des lois contre le blanchiment d’argent, jugeant que ce sont des freins à l’entrepreneuriat et à la compétitivité à l’international pour les entreprises étasuniennes. Il a suspendu le Corporate Transparency Act (CTA), le Foreign Corrupt Practises Act (FCPA) et a réduit des budgets du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). L’idée étant de légiférer seulement sur les entreprises étrangères qui devront se conformer à ces mesures de surveillance financière.

Pourtant, les ramifications criminelles du blanchiment vont jusqu’aux États-Unis. À Washington, le pragmatisme est de mise quand il s’agit de tirer bénéfice de ces trafics. Le peu d’enthousiasme étasunien à l’idée de lutter contre la contrebande d’armes irriguant les cartels mexicains depuis les États-Unis illustre une même approche pécuniaire. Désigner ces cartels comme des groupes terroristes c’est bien, mais leur couper les flux d’armes serait mieux.

L’échec de la « guerre contre la drogue » ou les contradictions de l’interventionnisme étasunien

Au regard de l’histoire récente de la guerre contre la drogue, l’on comprendra que le débat relatif au « tout sécuritaire » n’est qu’un écran de fumée à Washington. Le véritable problème étasunien est bien de mélanger sans cesse les intérêts de la nation avec ceux des lobbys divers, et parfois ceux de politiciens qui tirent allègrement profit de la guerre. Les agences nationales de sécurité (CIA, DEA, FBI, etc.) ne sont pas en reste et trouvent à l’étranger des terrains de jeu idéaux pour exporter leurs querelles de chapelles.

Certes le Venezuela agit véritablement comme un facteur déstabilisateur dans la région en soutenant le groupe armé de l’ELN en Colombie, en soutenant les activités du Hezbollah en Amérique du Sud, en s’étant érigé comme une plaque tournante du trafic de drogue et surtout de ses flux de blanchiment, etc. Cependant, en Amérique latine, comme partout ailleurs dans le monde, le schéma se répète et la première puissance mondiale cède à un interventionnisme primaire qui manque cruellement de vision et qui ne profite qu’à certains intéressés, pas même aux États-Unis… Alors, nous avons quelques doutes quant aux intentions réelles de Washington au Venezuela…

À lire également : Cartels, voyage au pays des narcos. Livre de Frédéric Saliba