Où situer Donald Trump dans la pensée politique américaine ? Est-il un ovni sorti de nulle part ou s’appuie-t-il sur un corpus d’idée ? Quelle est sa relation au conservatisme et à la technologie ? Autant de questions analysées par Nathan Pinkoski.

Article paru dans le no56 – Trump renverse la table

Nathan Pinkoski, docteur en philosophie politique (Oxford), professeur assistant à l’université de Floride

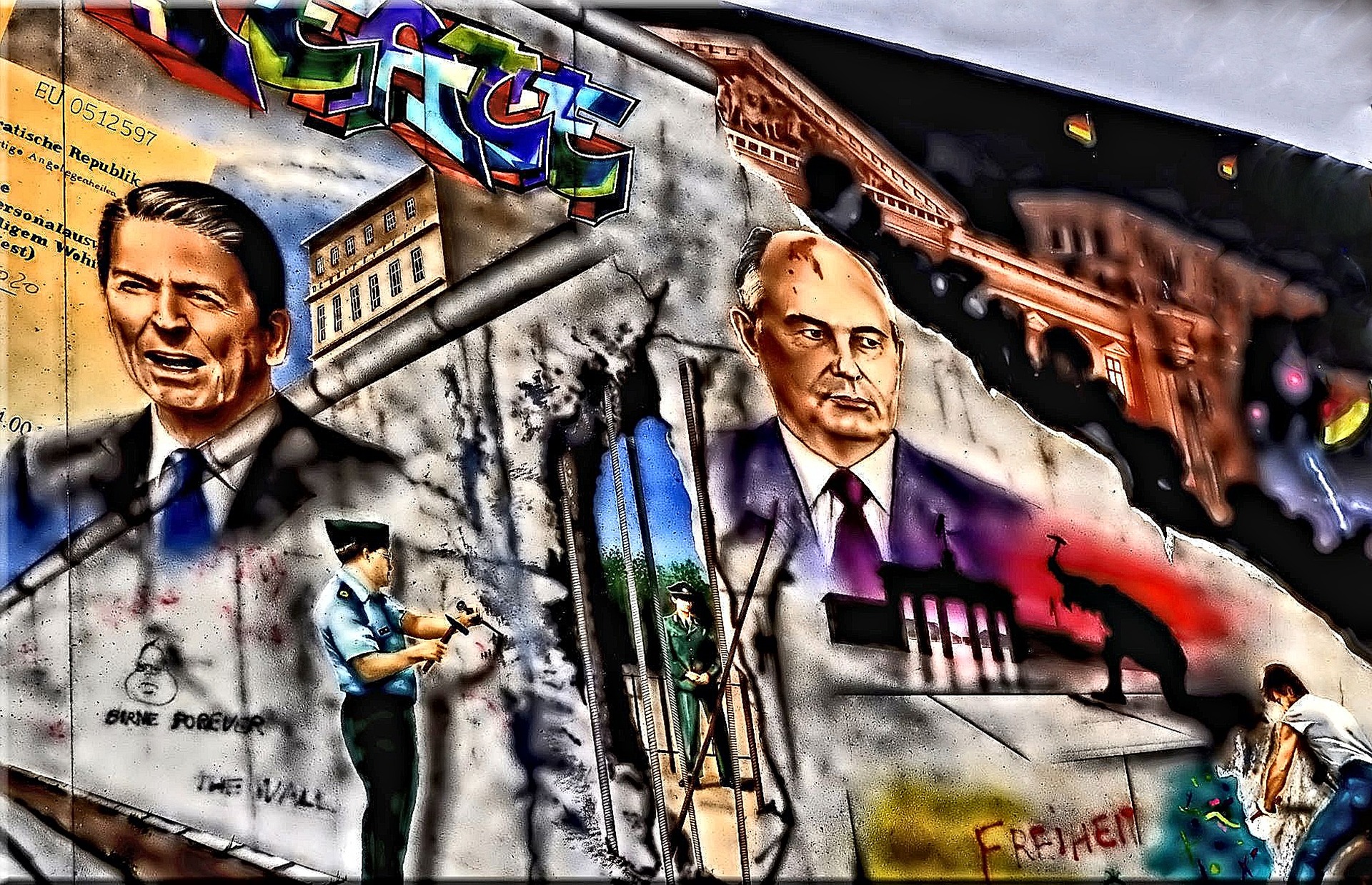

Après une violente campagne contre les démocrates qu’il présentait presque comme une guerre sainte, Donald Trump a finalement pris ses fonctions pour « rendre à l’Amérique sa grandeur ». Slogan qu’il avait emprunté à Ronald Reagan (1981-1989), dont on dit qu’il est l’héritier. Est-ce vraiment le cas ?

Je me rappelle les fameuses paroles de Giscard d’Estaing : « Oui, mais… » Tout comme Trump, Reagan était également un candidat controversé, détesté par l’élite du Parti républicain. Tout comme Trump, Reagan a dû ses victoires à des électeurs de la classe ouvrière mécontents, qui ont abandonné leur loyauté historique envers le Parti démocrate. Cette coalition ouvrière et populiste a été la clé de son succès, tout comme elle l’a été pour Trump. Cependant, il existe des différences importantes.

Le programme de Reagan était axé sur le libéralisme économique et avait encouragé le libre-échange. Le programme de Trump se concentre sur le protectionnisme économique et la relance de la politique industrielle – rappelons que le jeune Trump a critiqué publiquement les politiques économiques de Reagan à la fin des années 1980. Deuxièmement, la différence sur la question de l’immigration est significative. La lutte contre l’immigration clandestine est le cheval de bataille de Trump, ce qui n’a jamais été le cas pour Reagan. Ce dernier a même adopté une importante loi d’amnistie pour les immigrés clandestins au cours de son second mandat. Troisième différence : Trump insiste sur l’élimination de la discrimination positive et la restauration de la méritocratie. En 1965, par le décret (executive order) 11246, le président Johnson avait institutionnalisé la discrimination positive au niveau du gouvernement fédéral et des associations qui travaillaient avec le gouvernement. Reagan avait envisagé la suppression de cette ordonnance, mais face à l’opposition, surtout de certains dirigeants associatifs, il avait hésité. Trump, lui, n’a pas hésité une seconde là où Reagan avait reculé. Le 21 janvier 2025, il a fait ce que Reagan n’avait jamais osé faire.

Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont voulu bâtir un monde fondé sur ce que les Américains appellent « liberalism », qu’on définirait en français comme « universalisme ». Quel projet les États-Unis avaient-ils pour le monde à ce moment-là ?

Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis étaient divisés. D’un côté, il y avait ceux qui considéraient la réunion des Nations unies à San Francisco comme la naissance d’un nouvel ordre mondial. Le libéralisme allait s’étendre au monde entier. Cela impliquait certes l’opposition américaine au communisme, mais la priorité était mise sur la pression que les États-Unis devaient mettre sur les puissances européennes alliées afin de désagréger leurs empires coloniaux.

À lire aussi : Victoire de Donald Trump : 5 leçons pour les États-Unis

D’un autre côté, certains soutenaient que la priorité était d’arrêter la propagation du communisme. Sous le président Truman, la stratégie de sécurité nationale des États-Unis consistait à autoriser le pluralisme des régimes – tant que vous acceptiez de combattre les rouges, les États-Unis ne vous réprimanderaient pas pour la manière dont vous gériez vos propres affaires intérieures.

La France a été la victime de cette maison américaine divisée. L’archétype est le drame de Diên Biên Phu. Représentant l’aile anticommuniste et réaliste, Truman fournissait à l’armée française une aide logistique considérable, ce qui permit aux Français de combattre le Vietminh (même si cela signifiait la prolongation de l’Empire français). Mais lorsque la garnison française fut encerclée en avril 1954, à l’heure critique, Eisenhower décida qu’il serait politiquement maladroit de confier à l’armée de l’air américaine les missions de bombardement qui eussent permis de sauver la garnison. Washington était le bourreau de l’Empire français.

Quand cette idée a-t-elle commencé de décliner ? Pourquoi ?

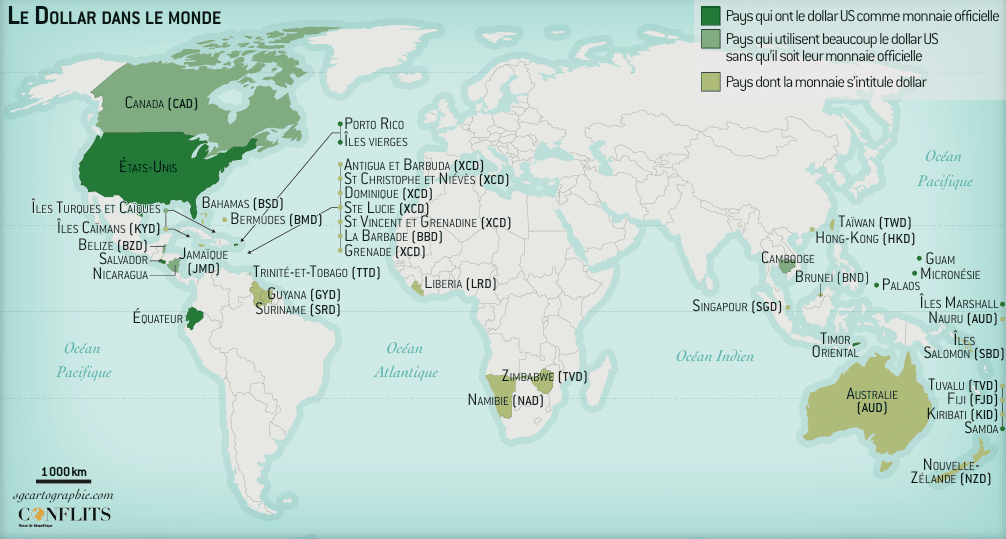

Pendant la guerre froide, les États-Unis ont oscillé entre ces deux positions. Après la chute du mur de Berlin, les libéraux universalistes ont pris l’initiative. Ainsi, le discours prononcé en 1993 par le conseiller à la sécurité nationale Anthony Lake – rédigé par Anthony Blinken, devenu secrétaire d’État sous Biden – devrait être lu attentivement. Il s’intitulait « From Containment to Enlargement ». De l’autorisation d’une action militaire unilatérale à l’utilisation de la puissance financière, ce discours détaillait les moyens par lesquels les États-Unis devaient diffuser le libéralisme universaliste et la démocratie à l’étranger. Le discours contient tous les germes de la doctrine Bush qui a préparé le terrain pour le changement de régime en Irak. Idem pour la doctrine d’Obama, qui a peut-être tenu les troupes américaines à l’écart des combats, mais qui a utilisé la puissance financière pour renverser les régimes non libéraux. Ces échecs sont lourds de conséquences. Ils ont provoqué la catastrophe de l’invasion de l’Irak, le chaos continu en Libye, qui intensifie la submersion migratoire en Europe, la défaite stratégique de l’Occident en Ukraine (car les sanctions ne remplacent pas les obus que l’Occident ne peut plus produire à cause de sa désindustrialisation) – l’hubris est évidente.

Avec Bill Clinton (1993-2001), les « néolibéraux » sont arrivés au pouvoir. En quoi se différenciaient-ils des universalistes de l’après-Seconde Guerre mondiale ? Quelles ont été les évolutions pour les États-Unis et leur rapport au monde ?

Bien sûr, il y a des différences économiques avec la pensée d’après-guerre. À cette époque, l’Occident pouvait produire des obus. L’industrie nationale était clé. Après, la priorité était l’économie de l’information. Nous étions certains que les guerres asymétriques étaient la guerre unique du futur. C’était un stratagème pour anesthésier la douleur du déclin et pour justifier l’abandon des industries stratégiques. Cependant, je dirais que la grande différence, c’est la conscience de la tragédie de l’histoire. Même les libéraux les plus idéalistes des années 1950 et 1960 avaient conscience de leurs limites, qu’ils ne pouvaient pas concrétiser tous leurs idéaux. Bref, on savait que l’histoire était tragique. Avec Clinton, on s’est mis à penser qu’elle ne le serait plus. La garnison de Diên Biên Phu en 1954 pouvait compter sur les obus produits par l’industrie française – l’obstacle était la livraison par avion. Mais pour les Ukrainiens en 2022, les obus n’existent plus. Et bien qu’étant pleinement conscient de cette faiblesse, l’Occident a continué la guerre, confiant dans l’avantage décisif de ses capacités techniques. Il y a eu cette idée que la technologie vaincra ces « hordes slaves primitives », avec une conclusion digne d’une comédie au lieu d’une tragédie. Encore une histoire d’hubris.

À lire aussi : Donald Trump, défenseur des cryptomonnaies aux États-Unis

Où se situe Donald Trump entre tous ces héritages géopolitiques ?

Il est leur némésis. Dans les années 1990, les dirigeants des deux partis américains se sont ralliés à l’universalisme libéral. Mais ce n’était pas le point de vue de la plupart des Américains, qui restaient sceptiques à l’égard des aventures militaires. Je vais vous donner un premier exemple : même en 1991, alors qu’il était presque universellement admis que Saddam Hussein devait être expulsé du Koweït par la force militaire, le peuple américain, favorable à une fin rapide du conflit, n’envisageait pas une occupation à long terme. Trump représente ce que les électeurs américains veulent réellement. L’électorat ne veut pas semer la mort au-delà des mers. Cela ne signifie pas pour autant un retrait de la scène internationale. En effet, dans le domaine de l’exercice du pouvoir économique – pensez aux tarifs douaniers –, les États-Unis pourraient devenir plus agressifs ; même s’ils cessent leurs déstabilisations en Géorgie, entre autres.

Le duo Trump-Musk interroge. N’y a-t-il pas un paradoxe entre le discours trumpiste qui prétend vouloir dépolitiser l’économie et la création de ce duo suivi de l’allégeance des Gafam dans une mise en scène quasi féodale ?

Un peu de contexte. Depuis les années 1990, les avant-gardistes de la révolution technologique qui ont lancé l’ère numérique – appelons-les « techno-futuristes » – étaient proches du Parti démocrate. Cela dit, ces entrepreneurs d’avant-garde qui ont lancé le numérique avaient une éthique progressiste particulière. Partisans de l’esprit pionnier de l’Ouest (le fameux frontier spirit), ils voulaient une croissance réelle et espéraient que les progrès technologiques transformeraient la société américaine et offriraient de nouvelles possibilités d’accomplissement pour l’individu. Mais ils ont remarqué un changement dans la façon dont le Parti démocrate envisageait la croissance. Le Parti devenait plus hésitant à l’égard de la croissance et du progrès matériel, remplaçant ce langage par celui de la sustainability (qu’on traduit par « durable », terme proéminent dans le discours écologique). Paralysés par les régulations – c’est la Californie de nos jours, où le frontier spirit de l’Ouest n’est plus qu’un souvenir –, les entrepreneurs ne pouvaient plus faire grand-chose. Puis, lorsque le Parti démocrate a pleinement adopté un programme wokiste, il est devenu hostile au talent et à l’excellence, nécessaires pour poursuivre l’innovation. Les conditions étaient remplies pour qu’une élite dissidente de la Silicon Valley se détache des démocrates. C’est ainsi que les techno-futuristes comme Musk en sont venus à soutenir Trump en 2024. Comme les partisans du MAGA[1], ils sont unis autour de la haine des politiques « d’identités » et de la stagnation économique. Cependant, un libéral mécontent n’est pas un conservateur de type MAGA. Leurs intérêts, objectifs et sens du bien commun divergent.

À lire aussi : Donald Trump est-il libertarien ?

Comment ce paradoxe va-t-il se traduire au niveau institutionnel ? Et géopolitique ?

À Noël dernier, un débat féroce a eu lieu au cours duquel Elon Musk et l’entrepreneur en biotechnologie Vivek Ramaswamy ont défendu le programme de visas H-1B (le programme pour faire venir des immigrants hautement qualifiés). « L’Amérique a besoin de plus d’immigrants hautement qualifiés, ont-ils affirmé, parce que les Américains eux-mêmes manquent de ces compétences. » Les réactions ont été vives. Le socle électoral de Trump considère le programme H-1B comme un moyen de faire venir des travailleurs étrangers moins chers plutôt que de former des Américains, ou pire, comme un programme dans lequel les travailleurs américains forment des travailleurs étrangers pour qu’ils prennent leur emploi (depuis les années 1990, on a recensé de nombreux cas de travailleurs américains licenciés qui, pour recevoir leur indemnité de licenciement, devaient former leur remplaçant qui se trouvait dans le pays grâce à un visa H-1B). Alors que Trump poursuit la réforme de l’immigration, la question est de savoir qui mène la danse : le camp MAGA, qui cherche à restreindre l’immigration, ou le camp techno-futuriste, qui se réjouit de l’augmentation d’une certaine immigration.

L’immigration sera l’un des principaux points chauds entre les différents éléments de la nouvelle coalition. D’un point de vue géopolitique, la défense nationale soulèvera également des sujets épineux. Certaines entreprises américaines parmi les plus dynamiques, les plus techno-futuristes, ont vu le jour dans l’industrie de la défense. Mais ces entreprises espèrent-elles voir une application plus agressive de la puissance militaire américaine à l’étranger, et donc contraire aux désirs des électeurs américains ? Telle est la question.

Une dernière question, plus large. Avec Trump, les conservateurs américains sont revenus au pouvoir. À quel niveau ? Qu’est-ce qu’un conservateur américain en 2025 ?

Sur de nombreuses questions clés : mettre fin à la persécution politique des manifestants pro-vie, restaurer les libertés d’expression, d’association et du culte, restaurer le contrôle des frontières, mettre fin à la DEI (diversity, equity and inclusion) et à la discrimination positive au sein du gouvernement et de l’armée – Trump donne aux conservateurs tout ce qu’ils veulent. Cela dit, la coalition conservatrice est divisée entre ces conservateurs plus traditionnels et ce que nous pouvons appeler les « progressistes de droite » : ceux qui soutiennent la croissance et le progrès technologique comme étant bons pour eux-mêmes, mais qui sont « de droite » dans le sens où ils veulent que le progrès serve non pas l’égalitarisme ou les causes communautaires (comme le fait la gauche), mais l’excellence individuelle.

À lire aussi : Le plan de paix de Trump pour l’Ukraine

Le conservatisme et le progressisme de droite, ce n’est pas la même chose. Par exemple, tous deux pourraient être d’accord quant à la baisse catastrophique de la fécondité. Elle est très inquiétante pour l’avenir. Mais les solutions qu’ils proposent pour y faire face diffèrent. Les conservateurs soutiennent des politiques favorables à la famille et au mariage, qui permettent d’élever des enfants avec un seul revenu. Le progrès technologique peut les enchanter, à condition qu’il soit ordonné vers une fin : faciliter le mariage et l’éducation d’une famille. Les progressistes de droite, en revanche, sont plus enthousiastes à l’idée des mères porteuses (GPA) et des mesures qui stimulent le taux de natalité sans structure familiale traditionnelle (Musk lui-même illustre cette approche, puisqu’il a eu de nombreux enfants avec plusieurs femmes). Et derrière nombre de ces débats se cache la question de l’eugénisme : devrions-nous élever des types humains supérieurs ou accepter toute vie comme un don, dont le bénéfice ne peut être quantifié à l’avance ? Nous pouvons dire que la tension ultime se situe entre, d’une part une sorte de « paléofuturisme » – ceux qui veulent que la technologie soit ordonnée aux principes traditionnels (c’est-à-dire, « paléo ») et conservateurs – et d’autre part, une sorte d’« archéofuturisme » – ceux qui veulent que la technologie soit ordonnée aux nouveaux Übermenschen (surhomme). Guillaume Faye[2], l’un des pères de la « nouvelle droite », pourrait bien être le prophète du xxie siècle.

[1] MAGA : Make America Great Again.

[2] Guillaume Faye (1949-2019) a fondé le terme « archéofuturisme », titre de l’un de ses ouvrages paru en 1998.