L’agriculture française est en déclin. Si la viticulture se porte plutôt bien avec les ventes de cognac, de champagne et autres vins renommés, le reste de l’agriculture française est dans une mauvaise passe. Dans les années 2000, la France était le troisième exportateur mondial. Elle est désormais classée en sixième position, derrière les Pays-Bas et l’Allemagne. Et sa place risque de tomber encore dans le classement. Cette chute entraîne de grands désagréments : les revenus ont baissé drastiquement : un tiers des agriculteurs gagnait moins de 350 euros par mois en 2015.

Article paru le 19 septembre 2020, republié le 25 janvier 2023

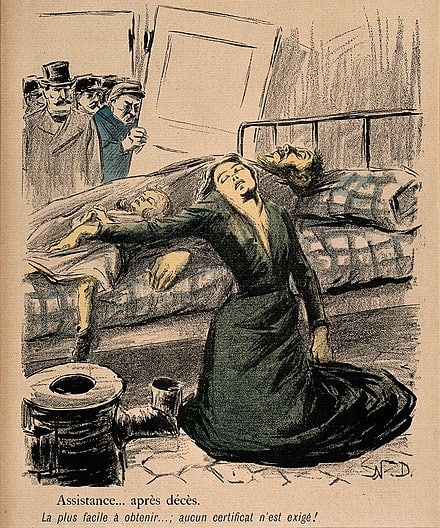

Cette année-là, la Mutualité sociale agricole (MSA : la sécurité sociale du monde paysan), dénombrait 605 suicides d’agriculteurs. C’est quasiment deux suicides par jour, ce qui place cette profession comme celle qui présente le plus fort risque de passer à l’acte (un risque plus élevé de 12,6 % que toutes les autres professions). Un déclin qui a de nombreuses causes, mais notamment l’étouffement par les normes.

Si, au premier abord, la crise agricole peut s’expliquer par des prix d’achat bas de la part des intermédiaires de l’agro-alimentaire, le secteur est en réalité victime de l’excès de normes européennes et françaises ainsi que d’une suradministration qui ne faiblit pas. Sur ce sujet tous s’accordent. De la FNSEA de Christiane Lambert à la Confédération paysanne de José Bové, tous les syndicats affirment que les paysans français sont victimes d’un excès de normes.

Une baisse de la production agricole française

En 2019, la France assurait 17 % de la production agricole européenne. Mais la production française diminue depuis la fin des années 1990 et le processus s’accélère avec les années 2010. Elle recule en particulier pour l’élevage (viande et lait). Depuis 1961, la France a perdu 17 % de sa surface dédiée à l’agriculture, soit 60 000 km2. À l’inverse, d’autres pays comme les États-Unis, la Russie, ou les Pays-Bas, sont parvenus non seulement à maintenir, mais à augmenter leur surface agricole. Cette situation s’explique tout d’abord par le recul de l’emploi agricole : l’agriculture et l’alimentation représentaient près de 12 % de l’emploi total français en 1980 contre à peine 5,5 % aujourd’hui. Mais cela semble n’être que le début de la crise de l’emploi. En effet, le tiers des exploitants agricoles est âgé d’au moins 55 ans. Et les repreneurs se font rares. Un exemple frappant, pour un secteur qui fonctionne bien : le cognac. Le nombre de viticulteurs a diminué par quatre d’une génération à l’autre. Alors il est facile d’imaginer la situation dans l’élevage de vaches laitières, secteur en crise.

À lire aussi : Entre traditions et modernité : le Salon de l’agriculture 2020

Ainsi, la France recourt plus massivement à des importations et l’excédent commercial qui a longtemps caractérisé le secteur agricole tend à disparaître et a été divisé par deux entre 2011 et 2017. La France est désormais la sixième puissance exportatrice au niveau mondial.

Cette baisse de l’emploi agricole et des surfaces n’est pas anodine. Elle résulte d’un problème bien plus profond et propre à la France : l’excès de normes.

Des normes d’abord européennes

Les agriculteurs passent en moyenne neuf heures par semaine (l’équivalent d’une bonne journée de travail, bien souvent le dimanche) à traiter les démarches administratives pour cinquante-sept heures de travail hebdomadaire. 12 % des agriculteurs passent plus de quinze heures par semaine à remplir des papiers administratifs, au détriment des travaux d’agriculture. Les normes venant de l’Union européenne représentent 80 à 90 % des réglementations totales agricoles. Ces réglementations frappent notamment les agriculteurs quand ils doivent faire leur déclaration PAC (politique agricole commune) afin d’ensuite toucher les aides européennes parfois vitales afin de combler les faibles revenus et les coûts… causés par les normes. Il y en a tellement à respecter que parfois les déclarations sont fausses, sans que l’agriculteur le sache. Beaucoup de paysans travaillent en réalité en infraction sans le savoir ! Les normes peuvent changer d’une année sur l’autre. Remplir certaines déclarations est si complexe que des services payants sont à disposition des agriculteurs. De plus en plus d’exploitants agricoles font appel à des sociétés de comptabilité, quand ils en ont les moyens. L’administration écœure les paysans français. Par les normes qui s’accumulent, se contredisent parfois, ou sont tout simplement inapplicables et par moments infantilisantes, le travail devient impossible.

Un mal-être normatif pour les paysans français

Jérôme Laronze est pour certains le symbole du poids devenu insupportable des normes. Cet éleveur en Saône-et-Loire est mort le 20 mai 2017 à la suite d’une course-poursuite avec des gendarmes. Pendant des années il a subi des contrôles à répétition, des pénalités, des menaces de saisie de son troupeau, etc. Il devait en effet se mettre aux normes notamment pour les questions de traçabilité de la viande. À la suite d’un contrôle surprise en 2016, l’éleveur prit la fuite et dénonça les agissements de l’administration agricole dans plusieurs journaux. Dans Le Journal de Saône-et-Loire, il expliquait que « l’hyper administration n’apporte rien aux agriculteurs, sinon de l’humiliation et des brimades ». Avant d’ajouter : « Mon cas est anecdotique, mais il illustre l’ultra-réglementation qui conduit à une destruction des paysans. »

Cette ultra-réglementation fait référence aux normes sanitaires et environnementales que doivent respecter les éleveurs. Le nombre a explosé depuis vingt ans. Le but de ces normes est de résoudre (ou d’éviter) des problèmes de santé publique et de protection de l’environnement. Mais il semble qu’elles ont eu pour seul effet de diminuer le nombre d’agriculteurs, en particulier les plus petits.

À lire aussi : La géopolitique mondiale et l’agriculture française dans tout ça ?

Et elles ne sont pas seulement européennes ! Bien souvent, la France en rajoute, plus contraignantes que la réglementation européenne, dont les coûts mettent certaines exploitations en péril. Dans un article des Échos « Cette avalanche de normes qui étouffent les agriculteurs » datant de 2016, le viticulteur Jérôme Volle, membre du premier syndicat agricole de France, la FNSEA, expliquait le mal qui frappe l’agriculture. « On n’en a même pas fini avec la première qu’une autre suit […] Il en tombe de partout. Pas seulement du ministère de l’Agriculture. On en a de l’Environnement, de la Santé, de l’Intérieur, du Travail, de la Biodiversité… Le pire, c’est qu’on n’a pas de préavis. »

Les agriculteurs ne peuvent même plus faire convenablement leur métier. Certains sont tellement dégoûtés par cette accumulation normative qu’ils décident d’abandonner la ferme où les arrière-grands-parents travaillaient déjà. C’est la fin d’un héritage culturel et familial. Sans oublier les revenus très bas et la faible retraite, conséquences encore du surplus normatif. Dans mon département, la Charente, il n’y a quasiment plus d’éleveurs laitiers. L’une des raisons principales ? La mise aux normes de 2011 qui a frappé bon nombre d’exploitations avec des coûts exorbitants. Les prix du lait ne pouvant pas couvrir ce coût, beaucoup ont arrêté, les enfants n’ont pas repris, et d’autres se sont suicidés. Un exemple d’un couple d’amis, ex-éleveurs laitiers : avec une ferme de 80 vaches laitières, ils ont été contraints d’arrêter l’exploitation. En déficit de 30 000 euros par an les quatre années avant l’arrêt, ils avaient pour obligation de se mettre aux normes demandées en 2011, pour un coût de 200 000 euros ! Alors, comment sortir de cette spirale ?

Un surplus de normes bien français

Un rapport d’information du sénateur Daniel Dubois (à l’époque dans le groupe UDI-UC), rapporteur au nom de la Commission des affaires économiques, rendu le 29 juin 2016, s’intéresse aux normes en matière agricole. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les élus se rendent également compte de cette pression normative. Ce rapport donne bien le ton du débat à avoir autour de cette question. Il y est écrit noir sur blanc que les agriculteurs sont au bord de la surdose normative, que l’excès des normes devient un problème majeur pour les agriculteurs qui sont vulnérables et que la compétitivité des exploitations agricoles françaises est pénalisée par cet excès. Il est décrit dès l’avant-propos que l’un des facteurs de cette crise agricole est l’avalanche de normes et la surabondance de réglementations. Et la réponse du rapport à ce problème est claire, et devrait inspirer le ministère de l’Agriculture : il est urgent de mener une politique de simplification pour le monde agricole qui doit se réaliser par un allègement des normes, vu dans le rapport comme une priorité de la politique agricole.

L’excès de normes entraîne une baisse de la compétitivité

Comme le décrit ce rapport sénatorial, les normes françaises, par leur surabondance et leur enchevêtrement, constituent un facteur important des difficultés économiques de l’agriculture française. Très clairement, les fermes françaises ne sont plus compétitives face à des exploitants plus libres de leur travail. Ces normes bloquent également les possibles investissements dans les fermes, nécessaires pour une meilleure productivité. L’exemple choisi dans le rapport est très représentatif. La filière porcine est l’une des plus touchées par le coût des normes. Elle doit en effet répondre aux normes agricoles, des bâtiments, mais aussi d’élevage, de traçabilité de la viande, etc. De fait, la production de porc baisse depuis le début des années 2000. En 2019, la France était en troisième position en nombre de tonnes de bêtes abattues, loin derrière l’Allemagne et l’Espagne. Si cela continue, elle pourrait même basculer à la quatrième place dans les prochaines années, derrière la Pologne. Toujours dans le rapport, le directeur de l’économie de l’Institut français du porc (IFIP), interviewé à L’Usine Nouvelle en 2015, explique que « l’application des réglementations environnementales a bloqué les modernisations des bâtiments d’élevage. Nous avons pris beaucoup de retard dans les années 2000. Conséquences de cela, nos coûts de production ont augmenté ». L’environnement normatif agricole français provoque des effets économiques négatifs. La France est en retard dans l’adaptation de son parc agricole face aux enjeux du xxie siècle. C’est ainsi un pan entier de l’économie française qui se retrouve en difficulté dans la mondialisation.

Avec une baisse des réglementations et un allégement de la charge administrative, les agriculteurs pourraient respirer, prendre une plus grande indépendance et se concentrer sur leur véritable métier. Leurs coûts de production seraient diminués, et leurs revenus augmentés. C’est de cette manière que la compétitivité agricole française pourra repartir et que la France pourra retrouver sa place de grande nation agricole.