L’Empire romain était un insatiable consommateur. Il est peu probable que quelque autre civilisation antique ait, par le passé, égalé son immense appétit pour les ressources naturelles, les produits agricoles, les services et les produits artisanaux. Qu’une économie proto-industrielle comme celle de Rome ait pu répondre à une demande aussi élevée pour des centaines de millions de citoyens pendant mille ans relève de l’exploit.

Michael Severance. Article original paru sur Transatlantic Blog, Acton Institute, 15 avril 2021

Traduction Alban Wilfert pour Conflits

Bien entendu, comme dans toute ère économique prolongée, il y eut des pénuries, des bulles, des corrections et des crises permanentes. Mais, dans l’ensemble, l’économie romaine est restée stable, notamment grâce à l’efficacité de la distribution qui permettait à l’offre de répondre à la demande. Ainsi, personne ne mourait de faim ou ne se privait des biens de première nécessité pour des raisons purement logistiques.

Côté « offre », un secteur n’a, semble-t-il, jamais manqué : le travail manuel bon marché. Tout le monde sait que Rome dépendait de la main-d’œuvre servile pour la plupart des travaux, petits comme grands, qu’il s’agisse de l’exploitation minière, de l’agriculture, de l’armée, de la construction, de la cuisine, du nettoyage et même des tâches ayant trait au secrétariat. Le nombre d’esclaves disponibles pour l’ensemble de la main-d’œuvre demandée augmentait au fur et à mesure des conquêtes et, par là même, des captifs contraints à la servitude pendant des années, voire toute leur vie.

La population romaine

Une étude de Kyle Harper nous a appris que, à l’apogée de l’empire, environ 15 % de la population de Rome était esclave, soit 9 millions d’esclaves pour 60 millions d’habitants. C’est là un chiffre astronomique, qui représente presque la moitié de la population active de l’Italie actuelle (22,8 millions) et la même population exacte (60,3 millions) de la Rome de l’âge d’or. En euros tels qu’ils circulent aujourd’hui à Rome, la fourniture de main-d’œuvre esclave vaudrait 394,2 milliards per annum (eu égard au salaire brut annuel moyen italien actuel de 43 800 euros dans la Ville Eternelle).

A lire aussi : Romenomics 3 : les anciens secteurs de marché

Bien entendu, la main-d’œuvre forcée de Rome n’était pas sans frais pour ses « propriétaires ». Les esclaves devaient être nourris, habillés, logés et soignés médicalement, même si tout cela était fait au moindre coût possible afin de réaffecter, de manière inhumaine, le capital à d’autres investissements ou, pire encore, à des consommations d’ordre plus hédoniste telles que l’organisation de grands dîners et d’orgies arrosées. Plus particulièrement, cela permettait aux citoyens libres d’avoir bien du temps libre à consacrer à l’étude d’autres professions, qui n’étaient pas exercées par leurs esclaves. De la sorte, une importante offre de main-d’œuvre « professionnelle », compétitive pour d’autres spécialités dans les domaines de l’art, de l’architecture, de l’ingénierie, de la médecine, de l’enseignement et de la politique, était libérée. Enfin, chaque fois que la demande d’esclaves augmentait, l’offre pouvait être augmentée en conséquence en conquérant de nouvelles terres et en enchaînant de nouveaux captifs. Toutefois, il était plus facile d’acheter des esclaves à d’autres terres et/ou à des pirates qui servaient régulièrement de « capitaines » du trafic d’êtres humains.

Les ressources naturelles représentaient un autre secteur d’approvisionnement solide. Comme mentionné plus haut, l’Empire romain, à son expansion maximale (au IIe siècle), comptait 60 millions d’habitants. Cela représente beaucoup de monde en besoin de matières premières, mais ce n’est rien comparé au 1,1 milliard de personnes qui vivent à peu près sur le même vaste territoire aujourd’hui : 743 millions en Europe, 250 millions en Afrique du Nord et 150 millions en Méditerranée orientale. À l’époque romaine, il y avait bien plus de forêts vierges, de gisements minéraux inexploités, de filons inépuisables de métaux précieux et, littéralement, des montagnes entières de marbre, pour un total de seulement 5,4% de la population régionale totale actuelle. En comparaison, l’offre totale et absolue dépassait de loin, de très loin, la demande effective au temps des Romains.

Examinons quelques statistiques-clés concernant l’offre. En termes de production minière de métaux clés, la production maximale peut être résumée comme suit (de la plus haute à la plus basse extraction) en tonnes par an:

Fer : 82 500 tonnes ;

Plomb : 80 000 tonnes ;

Cuivre : 15 000 tonnes ;

Argent : 200 tonnes ;

Or : 9 tonnes.

La monnaie romaine

Il est intéressant d’observer la forte demande de fer et de plomb. Il s’agissait de produits de première nécessité pour l’empire. Le fer était utilisé, tout comme aujourd’hui, comme vil métal, servant à l’élaboration de nombreux objets de la vie quotidienne (casseroles, poêles, outils), d’équipements militaires (épées, boucliers, armures, boulets de fronde) et de construction (clous, joints, attaches, arbres). Le plomb (plumbum) était employé partout dans la plomberie, jusqu’à ce que les découvertes d’intoxication au plomb soient liées aux réseaux d’eau publics et aux grands récipients d’ébullition. La qualité du plomb romain était si durable qu’on trouve encore, aujourd’hui, des tuyaux parfaitement intacts sur lesquels sont inscrits les noms des empereurs romains. En outre, le plomb avait d’autres usages similaires à ceux du fer. Selon le site web de l’UNRV :

Les pièces de monnaie en bronze de l’époque romaine pouvaient contenir jusqu’à 30% de plomb. Les Romains utilisaient le plomb comme base de peinture, ce qui s’est poursuivi jusqu’à récemment, ainsi que d’autres produits ménagers tels que les cosmétiques et les plats de service.

A lire aussi : Romenomics 2 : les centres antiques du commerce

Plomberie romaine. (Crédit photo : Flickr.)

Les Romains avaient un usage intéressant du plumbus cristallisé (acétate de plomb, ou sucre de plomb) : il servait d’édulcorant artificiel. Les vignerons avaient remarqué que, en chauffant le moût de raisin dans des cuves en plomb, ils parvenaient à un vin d’excellente qualité, sans avoir besoin du miel coûteux que les Anciens ajoutaient traditionnellement, avec de l’eau, à leurs coupes de vin. Les Romains, comme dans le célèbre livre de cuisine d’Apicius, recommandaient le sucre de plomb dans de nombreuses recettes – des plats qui seraient littéralement « à mourir », car des millions de Romains sont morts de l’ingestion prolongée de plomb (fausses couches fœtales, maladies du foie, tumeurs cérébrales ou rénales).

Sucre de plomb utilisé par les Romains dans le vin et la nourriture. (Crédit photo : Dormroomchemist à Wikipedia, CC BY 3.0.)

La distribution de tonnes de ressources naturelles et de récoltes, si elle ne se faisait pas sur un marché local, était assurée par des navires marchands qui accostaient dans les principaux ports, pour être déchargés et redistribués par voie terrestre via le vaste réseau de routes bien construites de Rome. Selon HistoryLink :

Les marchandises étaient continuellement transportées à travers l’Empire romain. Le moyen le plus efficace de transporter des marchandises était la mer. Le type de navire couramment utilisé par les Romains était connu sous le nom de corbitas, « un navire à coque ronde avec une proue et une poupe incurvées […] [qui] pouvait transporter des cargaisons pesant entre 70 et 350 tonnes. » Les navires pouvaient transporter jusqu’à six cents passagers voire six mille et des amphores (jarres en argile) de vin, d’huile ou d’autres liquides.

On estime qu’il fallait deux ou trois semaines pour transporter des marchandises entre Alexandrie et le port d’Ostie à Rome. Les autres routes maritimes majeures incluaient celles de Rome à Césarée (20 jours), d’Alexandrie à Antioche (10 jours), de Byzance à Gaza (12 jours) et de Rome à Carthage (5 jours).

A lire aussi : Romenomics 1 : Commerce dans la Rome antique, mondialisation aujourd’hui

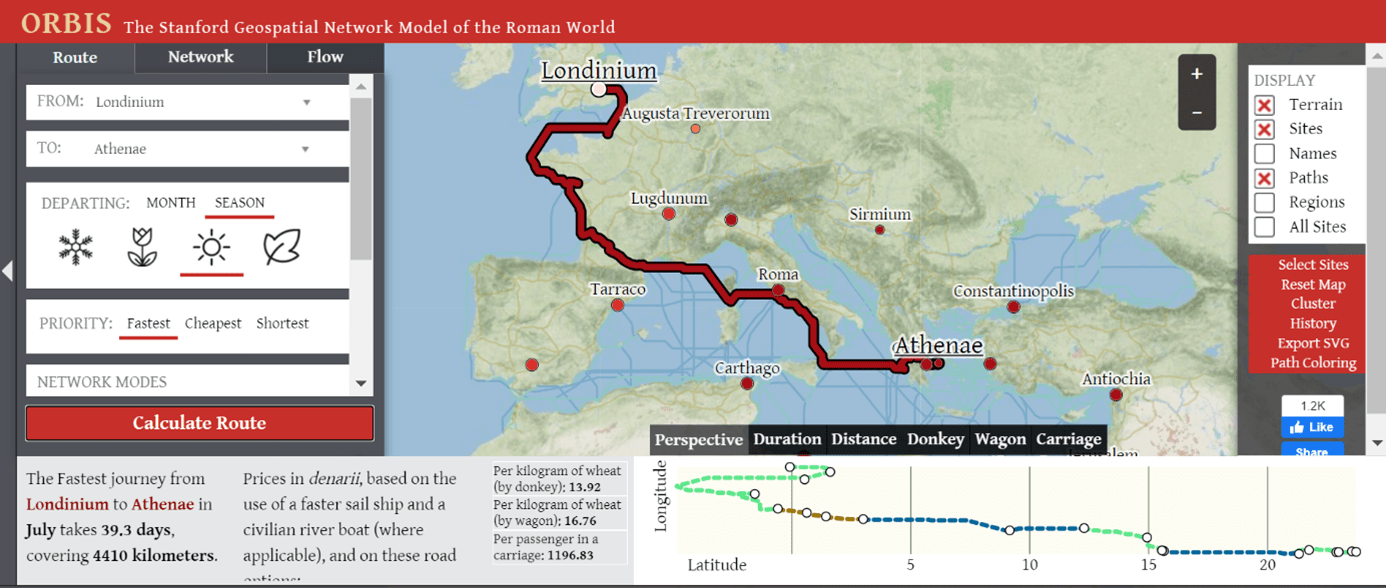

On trouve d’autres exemples en explorant l’Orbis de l’université de Stanford, le « Google maps » de l’Antiquité. Ce logiciel interactif calcule le temps, les frais de déplacement (en bateau, en charrette, en chariot, à dos d’âne, à pied) et les distances les plus courtes entre les principales villes impériales romaines. Selon Orbis, le trajet le plus rapide entre Londinium et Athènes en été serait un mélange de routes terrestres et maritimes : il y en aurait pour 39 jours sur 4 410 kilomètres, pour un coût de 16 deniers par kilo de blé (16 000 denarii par tonne métrique). À l’époque où Jésus était de ce monde, un denarius valait environ 5 dollars (USD), donc une tonne de blé transportée entre Londres et Athènes coûtait environ 80 000 dollars : c’est précisément pour cette raison que les Romains évitaient les expéditions sur de longues distances, notamment pour respecter la nécessaire rentabilité de la revente de produits agricoles bon marché (alors que les longs trajets étaient justifiables économiquement par leur valeur de revente élevée). Par exemple, une importante cargaison de blé égyptien en provenance d’Alexandrie se justifie facilement par voie maritime jusqu’à Rome. En 21 jours et 2 600 kilomètres, le coût n’était que de 2,8 denarii par kilogramme (2 800 denarii ou 14 000 USD par tonne métrique).

Orbis, le « Google maps de l’Antiquité » (Crédit photo : Capture d’écran de orbis.stanford.edu.)

Le transport maritime rapide et rentable se faisait plutôt à une échelle régionale ou entre des provinces limitrophes (par exemple, Gallia et Hispania) et des villes proches (Rome et Neapolis), d’autant plus que les trajets maritimes de plusieurs jours impliquaient d’affronter la haute mer, ses tempêtes imprévisibles et ses pirates très prévisibles. Les longues routes terrestres, bien que généralement plus sûres, présentaient également des problèmes : bandits, pannes des charrettes et fatigue générale des animaux de bât et des chevaux, en particulier pendant la chaude saison estivale.

Pour assurer la distribution de grandes quantités, on pouvait sécuriser les produits et naviguer vers les ports voisins. La Rome impériale comptait pas moins de 43 grands ports commerciaux (voir la carte ci-dessous), qui s’étendaient de Londinium à Tyr, dans l’actuel Liban. L’idéal était de transporter les produits le long des côtes jusqu’à la destination la plus proche, à moins qu’une grande traversée en haute mer ne soit considérée comme un risque. Pour guider les navires marchands vers les stations d’amarrage appropriées, les Romains ont installé une série de phares (voir ci-dessous), en plus de nombreuses tours de guet, qui permettaient de prévenir l’arrivée de tout envahisseur étranger ou pirate.

Vue d’ensemble des ports romains avec leurs phares. (Crédit photo : Capture d’écran de romanports.org.)

Quelles leçons tirer de tout cela ? Tout d’abord, pour les anciens comme pour les contemporains, en affaires tempus pecunia est : le temps, c’est de l’argent. Des routes maritimes plus longues et moins efficaces entraînaient naturellement des coûts de distribution plus élevés, qui étaient (et sont encore) ensuite répercutés sur la majorité des consommateurs plébéiens. Comme dans nos exemples hypothétiques, il est très peu probable que les Romains aient financé le blé de Londres avant de payer le blé expédié de la vallée du Nil. C’était tout particulièrement le cas dans un empire dont la grande majorité de la population ne dépassait pas le niveau de la subsistance. Il est vrai que les riches patriciens et les trésors impériaux avaient suffisamment de liquidités résiduelles à dépenser, de sorte que les fournitures dont les frais généraux étaient élevés en raison du transport interrégional n’affectaient pas à ce point leur pouvoir d’achat. Par excellence, ce sort était réservé aux produits de luxe comme les épices et les pierres précieuses orientales.

A lire aussi : Promenade dans l’ombre des éminences grises. Entretien avec Charles Zorgbibe

Deuxièmement, il n’y avait pas de polices d’assurance modernes qui permettaient aux marchands de prendre de grands risques en affrétant des parcours dangereux en haute mer par mauvais temps. En fait, les propriétaires de navires marchands ne considéraient le risque élevé que s’ils étaient assurés d’une rentabilité élevée.

Enfin, une loi classique de l’économie était tout aussi vraie il y a 2 000 ans qu’aujourd’hui : en l’absence de demande, on assiste à une diminution proportionnelle de la recherche de biens à offrir (nouvelles mines, nouveaux terrains fertiles, nouvelle main-d’œuvre). La demande était constance dans la société de consommation rapace qu’était l’empire, qui s’est donc étendu pour y répondre, tout en créant des modèles commerciaux d’une efficacité maximale pour continuer à satisfaire les besoins de ses citoyens.

Les Romains avaient un grand problème : ils ne remettaient nullement en question la validité de certains besoins. N’a-t-on jamais douté du plomb, malgré son abondance bon marché, alors qu’il y avait tant de maladies liées, semble-t-il, à l’approvisionnement en eau ? Les Romains ont-ils modifié leurs équipements de plomberie ? Ont-ils consacré des enquêtes scientifiques à l’étude des effets néfastes de ce métal bon marché ? Non, parce qu’il était si peu coûteux et qu’il faisait l’affaire. La pensée économique ne se fera l’écho de tels risques moraux qu’une fois qu’une civilisation chrétienne aura exigé des chefs d’entreprise davantage que de simples quêtes de profit et d’efficacité, mais surtout la fourniture de produits et de services objectivement bons, en mesure d’apporter un véritable épanouissement humain.

A lire aussi : Washington, Rome, Jérusalem : le mirage d’un front commun ?