Ville-monde, ville mondiale, ville globale, métropole, mégalopole, mégapole… Ces termes donnent l’impression d’être interchangeables. Ils peuvent coïncider : ainsi les villes mondiales ou globales sont des métropoles et les métropoles aspirent à jouer un rôle mondial, même si toutes ne se hissent pas à ce niveau. Essayons de voir ce qui distingue une ville monde (ou mondiale) d’une ville globale. En fait, deux traditions s’opposent : l’une, économique et anglo-saxonne, tend à les confondre, là où l’autre, plus historique et géographique (et française), y voit deux réalités distinctes.

L’apparition de ces notions n’est pas aussi récente qu’on pourrait le penser, puisqu’une des premières occurrences du terme « world city » remonte à 1886, dans un article sur Liverpool. Le futur lieu de naissance des Beatles était alors le grand port de la côte occidentale de l’Angleterre, et était même salué comme la « seconde ville de l’Empire » par Benjamin Disraeli. L’expression a donc bien un lien avec la mondialisation, mais il s’agit de la « première », celle du xixe siècle, selon la classification de Suzan Berger. Son recul contribua sans doute à l’oubli de la formule, qui ressurgit dans les années 1960 sous la plume de l’urbaniste Peter Hall (World Cities, 1966) ; il en limite toutefois l’usage au cadre d’analyse traditionnel de l’État-nation (sa ville mondiale est généralement une capitale politique) et d’une hiérarchie avant tout fondée sur la population.

Villes mondiales et économies-monde

C’est avec la thèse de Pierre Chaunu sur Séville et la Nouvelle-Espagne, et surtout avec la synthèse de Braudel sur l’essor du capitalisme, que les sciences humaines se focalisent à nouveau sur le rôle de certaines villes dans le fonctionnement de ce que Braudel définit précisément comme des « économies-monde » – Séville était à l’Espagne du « siècle d’or » (1550-1650) ce que Liverpool sera à l’Angleterre du xixe siècle : les villes-monde sont alors les lieux où se concentrent les flux liés au grand commerce et donc toutes les activités indispensables à ces expéditions qui restent jusqu’à l’ère de la machine à vapeur très aléatoires (courtage, assurances puis banques et enfin, bien souvent, bourses de valeurs).

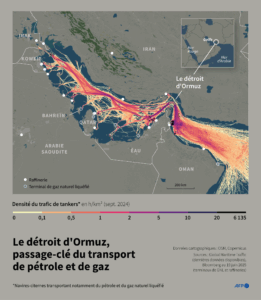

Il n’est pas surprenant que cette première génération de villes-monde soit aussi des ports majeurs dans le flux d’échanges de l’époque. Les ports ne sont en effet pas seulement des plates-formes logistiques, des entrepôts et des pôles de services spécialisés (notamment financiers) ; ils sont aussi un véritable marché de l’information, marché noir autant que « bourse » officielle, grâce aux interactions directes entre marins et terriens. Les ports sont encore les lieux de l’innovation et de l’inédit, la fenêtre ouverte sur d’autres mondes (au moins pour ceux qui desservent les lignes lointaines), la seule dans un univers physique et mental plutôt marqué par le poids de la tradition, de la reproduction à l’identique. Significativement, les villes-monde d’aujourd’hui sont encore souvent portuaires : c’est le cas pour plus de la moitié des 42 villes classées par le Global City Index, qui ne compte qu’une dizaine de villes à plus de 150 km d’un port de mer.

Le lien entre notre mondialisation et les villes mondiales se renforce au moment où s’impose aussi le concept économique de « globalisation » (années 1980-90). Ce sont les travaux de John Friedmann et de Saskia Sassen qui vont populariser le concept de ville mondiale ou, comme le propose Sassen, de « ville globale ». Il s’agit alors clairement de villes qui jouent un rôle de premier plan dans l’animation de l’économie « globalisée ». Même si elle ne limite pas son étude de 1991 à ces villes, le fait que Saskia Sassen cite dans le titre de son étude Londres, Tokyo et New York montre clairement que, dans son esprit, les villes globales ne sont pas n’importe quelles cités. Leur spécificité provient de services de haut niveau destinés aux entreprises, en particulier dans la finance et le conseil (assurances, audit et comptabilité, cabinets juridiques, investissement…). C’est pourquoi villes globales et sièges sociaux de grandes entreprises sont le plus souvent associés, ainsi que les places financières majeures.

La ville globale, telle que l’analysent Sassen ou Friedmann, est donc la traduction spatiale d’un paradoxe fonctionnel de la mondialisation : alors que l’intensification des échanges (de données en particulier) permet une décentralisation sans précédent de la production, il y a corrélativement une concentration accrue des processus de décision et des services nécessaires à la gestion stratégique des grandes firmes mondialisées. Par un phénomène d’emboîtement, la centralisation spatiale se reproduit à l’échelle de l’agglomération sous la forme du CBD (Central business district) : ce quartier des affaires concentre une grande partie des activités de commandement et constitue, au sein même de la ville, ce que les géographes appellent un « hypercentre ».

A lire aussi : New York, la ville-monde

La ville par excellence ?

La ville globale apparaîtrait ainsi comme l’aboutissement d’une évolution « naturelle » de la ville : les grandes fonctions urbaines pouvant se ramener à quatre (défense, commandement, production et échanges), les villes mondiales atteindraient le degré ultime dans chacun de ces domaines.

Leur rôle défensif peut s’évaluer sur deux plans : celui, au quotidien, de la défense de l’individu et de sa liberté (« l’air de la ville rend libre », disait-on au Moyen Âge au moment des premières chartes communales) car la ville tentaculaire est celle où il est le plus facile d’être anonyme, donc affranchi des solidarités ou des héritages – combien d’Indiens des basses castes vont quotidiennement vers New Dehli ou Mumbai pour échapper à cette fatalité sociale, illégale mais ineffaçable dans les communautés villageoises ou les plus petites villes ?

Sur le plan militaire, l’association ville et défense peut surprendre, tant au premier abord la richesse de ces zones semble plutôt les désigner comme des cibles – ce qu’elles seraient, de fait, en cas de conflit. Mais l’expérience récente des conflits urbains montre bien que, même sans remparts, les villes sont toujours des refuges.

La fonction de commandement est liée, nous l’avons vu, aux pôles décisionnels privés mais aussi, bien souvent, publics (il ne s’agit pas seulement du rôle de capitale politique, même si dans le classement GPCI 2016 seules 2 des 10 premières villes ne sont pas la capitale de leur pays), mais aussi au prestige de la ville et à son pouvoir d’attraction (pour les touristes, les investisseurs) dans l’espace mondial.

En termes de production, si les villes monde sont de moins en moins souvent de grandes villes industrielles (encore que, là aussi, il faille compter avec les mutations de l’industrie et avec les cités émergentes dont l’industrie reste un point fort : Beijing, Mumbai, Sao Paulo…), elles se caractérisent par l’intensité du tertiaire et notamment du tertiaire supérieur.

Enfin, la fonction d’échange est évidemment la plus spécifique, puisque les connexions au reste du monde, qu’elles soient physiques ou virtuelles (par les réseaux de télécommunication par câbles ou satellites), sont un des critères utilisés dans les classements des villes globales (voir encadré). Outre les ports, les villes-monde sont aujourd’hui aussi (avant tout ?) dotées d’aéroports aux liaisons internationales très denses.

Les centres de commandement de la planète

Les villes globales apparaissent ainsi comme les nœuds essentiels de cette mondialisation associant de multiples réseaux – à commencer évidemment par la « toile » du « world wide web ». Elles sont à la fois des lieux ponctuels de création de richesse (avec un produit urbain brut – PUB – de plus de 1 600 milliards de $, soit 39 % du PIB japonais, Tokyo se placerait au 10e rang des PIB nationaux, devant le Canada, New York serait devant la Corée, Londres devant les Pays-Bas, Paris au niveau de la Turquie…), souvent sans commune mesure avec leur poids démographique et – plus encore ! – avec leur extension territoriale, et des centres où se croisent des flux de toute nature (humains, matériels, financiers…) avec des temps de réaction quasi instantanés ; elles sont la concrétisation géographique du microcosme, cet univers en réduction, jusque dans sa dimension culturelle – à New York on peut entendre parler plus de 150 langues humaines différentes – et l’endroit où l’on prend acte du rétrécissement du monde.

L’effet est d’autant plus sensible que l’urbanisme contemporain tend sinon vers l’uniformité, du moins vers une convergence des solutions (construire en hauteur pour densifier l’espace) et des matériaux (béton, verre, métal). Toutes les villes-monde comportent un CBD concentrant les gratte-ciels les plus élevés, créant un paysage typique de « skyline » où quelques immeubles apportent une touche d’originalité sans laquelle il serait bien difficile de reconnaître la cité concernée. Et l’impression d’uniformité vaut aussi de l’intérieur : la population de ces pôles» est beaucoup plus cosmopolite que dans n’importe quelle autre cité.

On comprend ainsi la remarque que faisait S. Sassen il y a 25 ans déjà à propos de Londres : la ville est comme en apesanteur géographique, beaucoup plus connectée aux autres villes mondiales qu’à son arrière-pays historique, à savoir le territoire du Royaume-Uni. De même aujourd’hui, les jeunes habitants de Paris connaissent presque toujours mieux certaines grandes capitales étrangères, où ils ont séjourné au moins une fois, que les autres villes françaises, pour ne rien dire de la France rurale.

Les villes globales sont tout naturellement le lieu de la mondialisation des élites, ou du moins de ceux qui se considèrent comme telles ou en tiennent le rôle. La convergence de certains choix politiques dans beaucoup de grandes métropoles, apparente dans certaines consultations récentes, y compris à contre-courant de l’opinion nationale – contre le Brexit, pour Clinton plutôt que Trump, surreprésentation des courants progressistes, de la gauche bourgeoise aux écologistes – est une autre traduction de cette globalisation culturelle. Cette logique de déterritorialisation des villes globales sera sans doute encore accentuée avec la recherche de l’autonomisation, voire de l’autarcie énergétique et alimentaire, vers quoi tendent les projets de fermes urbaines et de bâtiments au bilan énergétique neutre, voire positif.

A lire aussi : Coronavirus : la Corée a endigué l’épidémie sans confiner les villes

Du réseau à l’archipel

Les villes-monde sont donc les métropoles de l’économie mondialisée, en prenant le terme au sens plein et étymologique de « ville-mère ». Ce sont elles, en effet, qui « portent » les flux et qui accouchent de la nouvelle réalité géographique de l’économie globale. Dans cette réalité, les villes nodales des réseaux matériels et immatériels sont liées par des relations plus intenses que celles qui les rattachent encore au substrat de leur territoire national. De sorte que Pierre Veltz a proposé en 1996 la métaphore de l’archipel pour décrire le fonctionnement du système-monde où les métropoles sont comme des îles reliées étroitement entre elles au milieu de l’océan des territoires productifs qui sont mis à leur service.

Cette métaphore est d’autant plus pertinente que les villes-monde, comme la plupart des autres noyaux urbains, tendent à s’étendre aussi bien sur le plan spatial (croissance de l’agglomération) que sur le plan fonctionnel (territoire productif ou logistique directement contrôlé élargi), donnant ainsi naissance, avec le phénomène de périurbanisation, à des villes-régions, ou même des « villes-régions globales » (Allen Scott) qui confirment les analyses récentes des conséquences politiques de la mondialisation comme un « global-localism » : une approche à une échelle limitée, plus proche des besoins quotidiens, combinée avec une stratégie qui reste mondiale, ne serait-ce que dans la recherche des meilleures conditions de rentabilité et de productivité. L’Île-de-France peut être citée en exemple de ville-région globale : elle produit environ 30 % du PIB métropolitain, alors qu’elle représente moins de 19 % de la population, et son niveau de vie est proche du double de la moyenne des autres régions (sans l’Île-de-France, la moyenne du PIB/hab. est d’environ 26 000 €, alors que celui de la région dépasse les 51 000 €) ; elle est aussi l’enjeu d’un conflit entre les nouveaux pouvoirs que sont la municipalité (Paris) et la région.

Villes globales ou mondiales ?

Pour autant, faut-il limiter l’approche des villes globales à leur contribution économique ? C’est le travers que Cynthia Ghorra-Gobin dénonce dans l’approche anglo-saxonne. C’est pourquoi elle propose de n’utiliser le terme de ville globale que pour désigner la place qu’occupent ces cités dans l’économie globalisée, en particulier en matière de services de haut niveau destinés aux entreprises globales, tandis que l’expression « ville mondiale » serait réservée au pouvoir d’attraction qu’exercent certaines de ces villes dans l’imaginaire mondial. Ce pouvoir est moins répandu que les activités du tertiaire supérieur, car il tient à un héritage et à une image de marque qui s’est fabriquée à travers un patrimoine et des siècles (ou au moins des décennies) de créations artistiques.

Les villes mondiales formeraient donc un club plus restreint que celui des villes globales : la distinction peut être illustrée aux États-Unis par les cas de Chicago, ville globale incontestable, et de Los Angeles, ville mondiale grâce à son rôle dans l’industrie audiovisuelle ; en Amérique latine, par l’opposition entre Mexico, ville mondiale mais non globale, et Sao Paulo, qui est dans le cas inverse ; en Europe, Francfort ou Berlin sont des villes globales mais non mondiales, tandis que Venise n’a plus aucun rôle économique mais reste une ville mondiale par son prestige et son attrait culturels – Paris et Londres, à un moindre degré Rome ou Moscou, cumulant les deux dimensions.

Une pratique plus rigoureuse du vocabulaire permettrait ainsi de mieux distinguer deux composantes de la mondialisation : sa dimension économique, bien connue et pouvant être qualifiée de « globalisation » ; sa dimension culturelle, qui est loin d’être négligeable et qui s’exerce particulièrement dans les villes, cet espace de convergence des consommations et des sociologies.

Références

- Fernand BRAUDEL, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, xve–xviiiIesiècle, Paris, Armand Colin, 1979 (3 volumes).

- John FRIEDMANN, L’Hypothèse de la ville mondiale, 1986.

- Saskia SASSEN, La Ville globale : New York, Londres, Tokyo, Descartes et Cie, 1996 [traduction de The Global City, Princeton Paperbacks, 2001, 2eéd. (1re éd. 1991)].

- Pierre Veltz, Mondialisation, villes et territoires, PUF Paris, 1996, 2014 (Quadrige).

- Cynthia Ghorra-Gobin, « À l’heure de la « deuxième » mondialisation, une ville mondiale est-elle forcément une ville globale ?», Confins, vol. 5, 2009.