Il est toujours difficile, lorsque l’on suit les relations internationales depuis de nombreuses années, de se passer de ce que l’on appelle communément « le rapport Ramsès », publication de référence de l’institut français des relations internationales présidé par Thierry de Montbrial.

À lire également : Vidéo — comprendre la Géopolitique. Méthodes et analyses

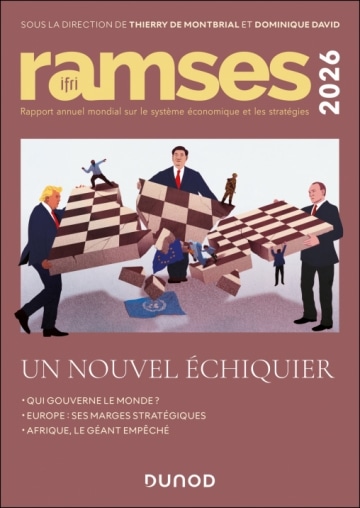

Cette édition 2026, parue en octobre 2025, permet d’avoir sous un format facilement accessible une mise au point sur les grandes questions du moment. Cette publication qui porte le titre englobant « le nouvel échiquier » propose également, avec un QR code, l’accès à des vidéos de présentation des différents articles.

Le nouvel échiquier dont il est question pour 2026 a été très clairement bouleversé. Les piliers de l’ordre international ont été ébranlés, comme le protectorat américain à l’ouest basé sur une supériorité militaire incontestée ou encore les règles du jeu dérivé des innovations diplomatiques de l’ère de la détente.

Les nouveaux acteurs, que l’on regroupe dans ce que l’on appelle le Sud global, sont désormais incontournables, et des puissances régionales, comme la Turquie ou l’Inde s’engage dans une démarche de multi – alignement, tout en poursuivant leurs objectifs ambitieux à court ou moyen terme.

Qui gouverne le monde ?

Dans le texte introductif, Thierry de Montbrial, qui évoque évidemment la rivalité entre la Chine et les États-Unis, oublie le piège de Thucydide, celui qui conduit inexorablement à un affrontement entre la puissance dominante et celle qui prétend la remplacer, pour aborder celui de Charles Kindleberger, un économiste connu pour ses études sur l’histoire économique de l’entre-deux-guerres. Les deux protagonistes sont toujours dans une démarche d’observation mutuelle, consciente l’un et l’autre de leurs faiblesses respectives. La démographie et l’environnement sont les défis que la Chine devra relever, tandis que les États-Unis sont fracturés de l’intérieur, depuis le premier mandat de Donald Trump, et surtout depuis janvier 2021. La dépendance mutuelle de la Chine et des États-Unis peut favoriser des compromis.

Cette recherche d’un compromis avec la Chine, par-delà les gesticulations de l’ancien animateur de téléréalité, doit conduire à relativiser les risques d’effacement des États-Unis à l’égard de l’Europe. En l’état actuel de choses, les États-Unis peuvent se satisfaire d’une Europe qui assurerait sa défense avec du matériel militaire américain et qui continuerait à se mettre sous leur dépendance du point de vue pétrolier et gazier.

De façon générale, pour les grands acteurs sur la scène internationale, la question de l’objectif politique à atteindre se pose. On aura du mal à trouver une vision à long terme chez Donald Trump ou Benjamin Nétanyahou. L’affirmation de la puissance à des effets incontestables, les évolutions récentes à Gaza le montrent, mais on a du mal à imaginer un objectif spécifique.

Le monde en question ?

Les différents auteurs qui participent au rapport Ramsès abordent successivement les grandes questions du moment. La première peut surprendre ceux qui ont longtemps vécu à l’ombre de la pax americana et de la domination occidentale. Qui gouverne le monde ? C’est une bonne question. Le monde est aujourd’hui éclaté et la puissance militaire ne profite pas forcément des puissances majeures qui l’emploient. Les sociétés modernes sont également vulnérables à la guerre informationnelle, et même un pays producteur de matières premières comme la Russie reste tout de même à moyen terme dépendant de l’ouverture des marchés extérieurs.

L’Organisation des Nations unies peut sembler marginalisée, et les pays du Sud global, comme les États-Unis ou la Russie émettent de nombreuses réserves, évidemment différentes, sur cette organisation internationale multilatérale par essence, mais dont le multilatéralisme est à géométrie variable. Pour autant les tentatives de fragmentation des organisations internationales, facilitées par les foucades de Donald Trump, sont largement utilisées par la Chine, la Russie, et bien d’autres pays, pour s’imposer comme des acteurs déterminants.

(de gauche à droite, au premier rang) Le président du Tadjikistan, Emomali Rahmon, le président indonésien, Prabowo Subianto, le président russe, Vladimir poutine, le président chinois, Xi Jinping, la Première dame, Peng Liyuan, et le dirigeant nord-coréen, Kim Jong Un posent pour une photo de groupe avant un défilé militaire marquant le 80e anniversaire de la victoire sur le Japon militariste et la fin de la Seconde Guerre mondiale. 3 septembre 2025, Pékin, Chine.

(Credit Image: © Sergei Bobylev/POOL/TASS via ZUMA Press)/SIPA

À lire également : La mer : l’échiquier parfait pour la guerre hybride. Amiran Enrico Credendino

L’Europe : ses marges stratégiques

Les grandes organisations régionales, comme l’Union européenne ou l’union africaine ne parviennent pas à se substituer aux vides laissés par l’effritement de la domination occidentale sur le monde. Ces organisations régionales restent toujours dépendantes en matière de financement, souvent contestées de l’intérieur comme l’Union européenne, et sans identité propre, même si l’Union européenne a pu prendre conscience de ses nombreuses vulnérabilités.

On lira évidemment avec le plus grand intérêt l’article sur les défis de la compétition stratégique. Les derniers accords bilatéraux de maîtrise des armements nucléaires hérités de la guerre froide ont été suspendus en février 2023 par la Russie. Vladimir Poutine multiplie par ailleurs les déclarations fracassantes sur les nouvelles armes russes. Le nucléaire iranien reste toujours d’actualité, tandis que la Corée du Nord poursuit son développement, qui constitue l’assurance-vie du régime.

Par ailleurs, l’agitation nucléaire de la Russie peut évidemment susciter des envies, et même peut-être les justifier, dès lors que la démonstration a été faite qu’un pays agresseur doté pouvait s’affranchir d’un droit international de plus en plus ébranlé.

Les marges stratégiques de l’Europe sont très largement traitées dans cet ouvrage, même si ce sont plutôt les divisions internes au sein de certains états du continent qui doive retenir l’attention. La montée des populismes fragilise l’Union européenne, d’autant plus que la Russie ne manque pas d’arguments énergétiques pour séduire certains états.

Les marges stratégiques de l’Europe se situent d’ailleurs sur le théâtre Arctique, comme en mer Noire, et encore une fois sans affirmation d’une Europe puissance, il y a des chances que le Vieux Continent ne se retrouve « entre le marteau russe et l’enclume américaine ». Cette formule est d’ailleurs le titre de l’un des articles du dossier.

Afrique : le géant empêché

Dans ce monde qui bouge en permanence, on aurait tendance à voir l’Afrique toujours immobile, avec ses présidents cacochymes inamovibles, comme au Cameroun et ses militaires agités qui ont pu s’emparer du pouvoir au Mali, au Niger ou au Burkina Faso parmi d’autres.

L’Afrique semble, malgré l’émergence d’une société civile, toujours ouverte aux influences étrangères, la Chine évidemment toujours projetée avec des projets d’investissement, mais également les pays du golfe qui peuvent avoir des intérêts économiques à faire valoir.

Pourtant, les événements récents au Maroc ou encore au Kenya, sans parler de Madagascar, ont pu montrer que la jeunesse, la fameuse génération Z, espérait un changement, même si les perspectives politiques ne semblent pas encore très précises.

Toujours utile, ce rapport Ramsès 2026, sert toujours de référence lorsque l’on veut mesurer les évolutions en cours, dans un monde qui bouge en permanence. L’appareil statistique et cartographique, le support vidéo et le rappel chronologique sur 2024 2025 sont toujours des outils précieux dont il est difficile de se passer.

À lire également : Dossier : l’arc des crises de l’indopacifique